在AI工具迅速滲透大學校園的當下,越來越多學生藉助ChatGPT等生成式AI完成論文與作業,而老師們坦言,憑現有手段幾乎無法有效甄別,檢測工具不可靠,抓「現行」變得愈發困難。

面對這一趨勢,教師們逐漸轉換理念,從試圖「抓作弊」轉向思考如何在AI時代重新設計課程與考核。新加坡的大學,正走在一條全新的教育摸索之路上。

學生普遍藉助AI,抓現行難上加難

在南洋理工大學讀三年級工程系的Tim(化名),上學期接到一篇寫作作業後,第一反應就是去找ChatGPT幫忙。

他先參考了學長的論文,再請AI寫出一篇新的,最後稍微修改成自己能寫出來的水平就交了上去。

「很難被抓到。」這位24歲的學生說。

Tim並不是特例。越來越多的新加坡大學生把AI當作完成作業的「助攻」。但高校想要管理這種變化卻越發困難。

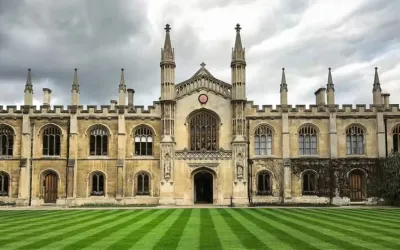

越來越多的學生在大學裡使用人工智慧工具,這對一些教育工作者構成了挑戰。來源: AP/Michael Dwyer

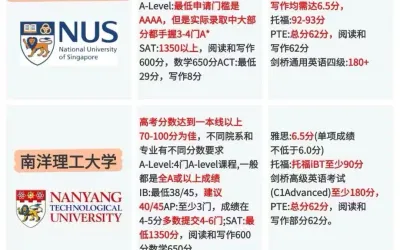

4月份,NTU就有3名學生因被指控使用AI導致引用失實、錯誤而被調查。

儘管學生對此提出質疑,並要求更合理的程序處理,NTU隨後還是與其中兩人進行了會面,並為其中一人即將舉行的上訴組建了包含AI專家的審查小組。

老師坦言:幾乎不可能精準識別AI

Channel News Asia(CNA)採訪了13位新加坡大學的老師,大多數都認為——以目前的檢測工具,幾乎無法識別學生是否使用AI。

NTU語言與傳播中心講師Eunice Tan說,像Turnitin這樣的查重工具用來檢測AI,結果常常不可靠。她提到曾有一個明顯使用了AI的學生,檢測分數卻是0%,顯示系統完全沒檢測出來。

她現在主要依靠對比學生平時的寫作風格和引用來源的情況,尋找可疑點。

「最糟糕的情況是,學生只是為了交作業而交作業,根本沒讀過原文,你看他們交上來的內容,就知道AI生成的都錯了。」

她每學期指導70名學生,大概會因為AI濫用而降分2-3人。

高校記錄顯示,真正違規案例很少

NTU表示,目前尚未出現因AI相關違規而被開除的情況。

新加坡管理大學有超過1.3萬名學生,過去三年也只處理了「少數幾起」AI相關學術不端案件。新加坡科技設計大學同樣表示,主要還是抄襲的違規,AI濫用很罕見。

新加坡社會科學大學雖有「輕微增長」,但學校將其歸因於老師更警覺和檢測工具更多,真正涉及生成式AI的學術不端比例仍然很低。

新加坡國立大學和新加坡理工大學則未回應具體數字。

NTU校內一景 來源:ntu

檢測工具不可靠,老師多依賴「直覺」

SMU法學院副教授Daniel Seah把Turnitin當作「第一道篩選」,但不會只看分數,他會結合學生平時的表達、引用及寫作風格來綜合判斷。

他還會注意一些AI寫作的特徵,比如套話太多、銜接過於完美等,但這些都不絕對。「所以情境判斷非常重要。」他補充說。

到目前為止,他在自己的課程中還沒遇到真正被證實的AI違規案例。

SMU計算機系講師Lee Yeow Leong也認為,檢測工具「並不可靠」。他在監考場合完全禁止AI,非監考作業則會通過後續提問,確保學生真正理解自己提交的內容。

學生稱:用AI已成習慣

許多學生在接受CNA採訪時坦承,他們經常用AI完成作業,而且通常不會申報。因為檢測工具不靈,想被抓到並不容易。

被訪的10名學生中,只有兩人確定自己的使用方式符合學校規定。更多人為了避免麻煩,乾脆少說甚至不說。

SMU一年級商管生Manuel稱,他進入大學後就開始「玩」ChatGPT,用它來產生想法、潤色、檢查語法。「如果是我覺得沒什麼意義的課,我就會大量用AI。」他說,有一份作業80%都是AI生成的。

他也承認,通常不會照抄AI的內容,因為那樣太明顯。即使老師要求申報,他們也只會說自己用AI檢查語法。

與其窮追不捨,不如改變教學

NUS設計與工程學院副教授Aaron Danner認為,全面禁止AI已經沒有意義:「要分辨學生寫作有沒有用AI,幾乎是不可能的事,我們必須調整作業來適應這個現實。」

SUSS的Lee Grandee博士提出,應該看課程目標來決定是否允許AI。

如果課程在培養AI可以替代的技能,比如寫作、總結,那就不應該用AI。但如果是更高階的課,AI反而可以成為學習和評估的好幫手。

高效課堂示意圖 來源:google

NUS工業設計副教授Donn Koh甚至要求學生在某些作業中必須使用AI。他說:「AI是不是抄襲已經不是主要問題了,關鍵是,當大家都用AI,學生怎樣做出差異化的成果。」

師生正在共同探索

NUS心理系高級講師Lee Li Neng強調,不應該把AI用成「貓捉老鼠的遊戲」,而是要鼓勵透明,讓老師知道學生怎麼用AI,才能更好地調整教學。

「我們得坦誠地說,其實很多老師也還在摸索。」他說。