走进新加坡

国家图书馆

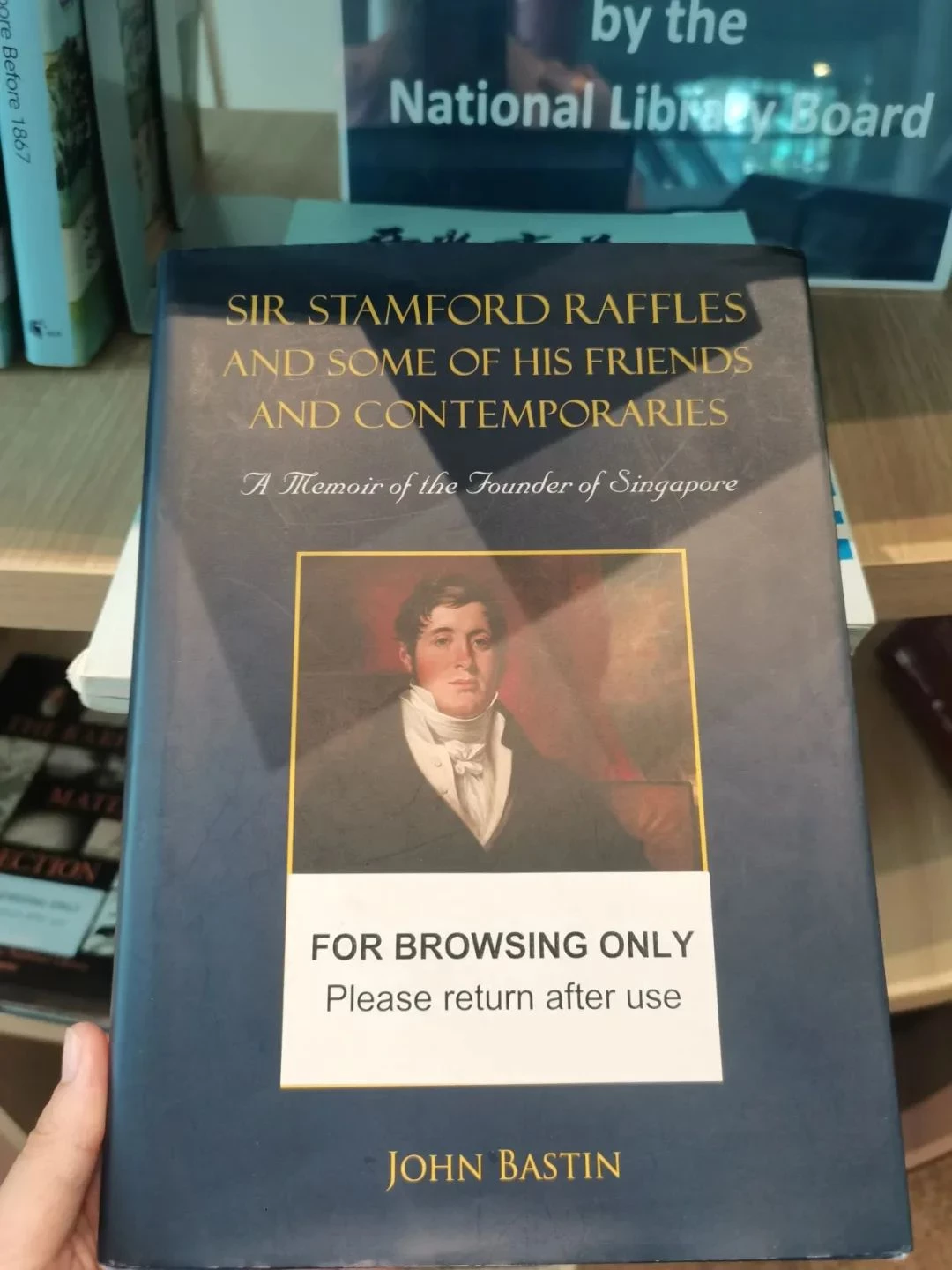

步入2023年度全球最富裕国家新加坡的国家图书馆,在一楼大厅首先看到国家图书馆的介绍,建设历史,建筑风格等,旁边有一架古典钢琴,钢琴旁置落著书架,是一些开卷有益的书籍,如中英文双语图书《新加坡华文科教书图示目录》,英语图书约翰·巴斯庭的《新加坡游民回忆录》等。

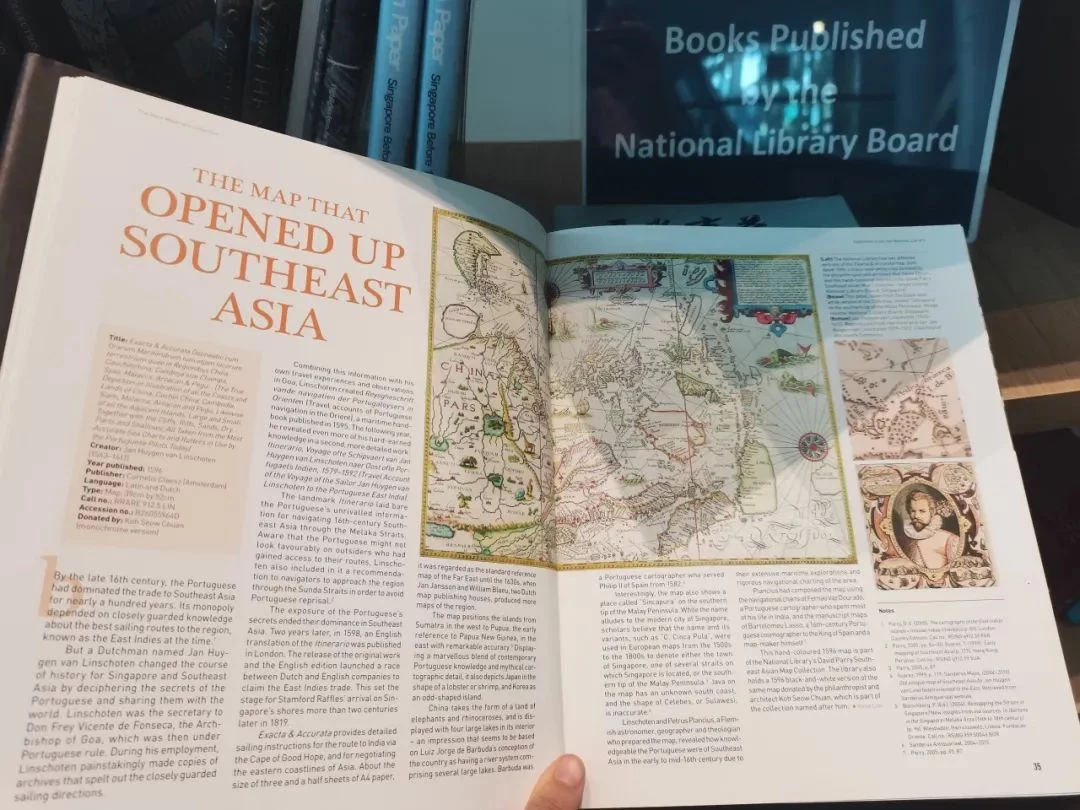

从书中,我了解到新加坡华校的历史可以追溯到19世纪中期,新加坡的华文教科书最早是从中国引进,之后又在东南亚特殊的政治、社会与文化环境的影响下蜕变。

在侨民教育时代,自十九世纪末,清政府便已通过驻扎领事官和派遣官员来巡视和发展南洋华侨教育事业。之后,康有为为首的保皇党与孙中山为首的革命党也开始参与兴学活动。1904年到1908年,新加坡和马来半岛出现课程有别于私塾的“新式学堂”,这也是后来新加坡普遍认识的“华文源流学校”的开始,采用中国教育部所发布的政策、学制、教科书,充满反帝国主义和排外思想,传达了强烈的爱(中)国意识。

在国民教育时代,战后初期,新加坡华文源流学校仍是当时民国政府教育体制的延伸,直到1948年,还可以在《国语》课本中看到视中国为祖国,提倡“爱(中)国”的课文。然而,在东南亚各地号召独立、英殖民政府发布一系列有关教育的政策与报告书等政治局面改变的影响下,新加坡华文教科书也逐渐转换,中国书籍被禁,英殖民政府为了培养统一的公民意识,邀请本地出版社编写富有马来亚意识的教科书,由此新加坡教科书进入“马来亚化”时期。

在我留学期间居住的地方附近还有马来亚教会,可见马来文化对新加坡的影响。1965年,新加坡宣布独立,这样的变化需要另一个信念来取代“马来亚人的马来亚”观念。新加坡执政党提倡多元文化、多元民族发展,也希望提倡各民族共通的“新加坡身份”。1979年发表的《一九七八年教育部报告书》为新加坡建议了一个新的教育体系,即统一四种语文源流学校并实行双语教育,以英文为第一媒介语言,母语为第二媒介语言。

新加坡华文教科书的发展与历史演变密不可分,从中国化逐渐本土化,教科书中蕴含着丰富的历史价值。在我目前所在的新加坡国家图书馆,华文教科书馆藏总数超过2500册。

我又参观了每一层楼的建设,有亚洲电影展览馆,戏剧中心,主题展览等,八楼是艺术、社会科学和人文科学馆藏,标识牌上可以分别看到四种语言:英文、中文、马来文、印度官方语言泰米尔语。

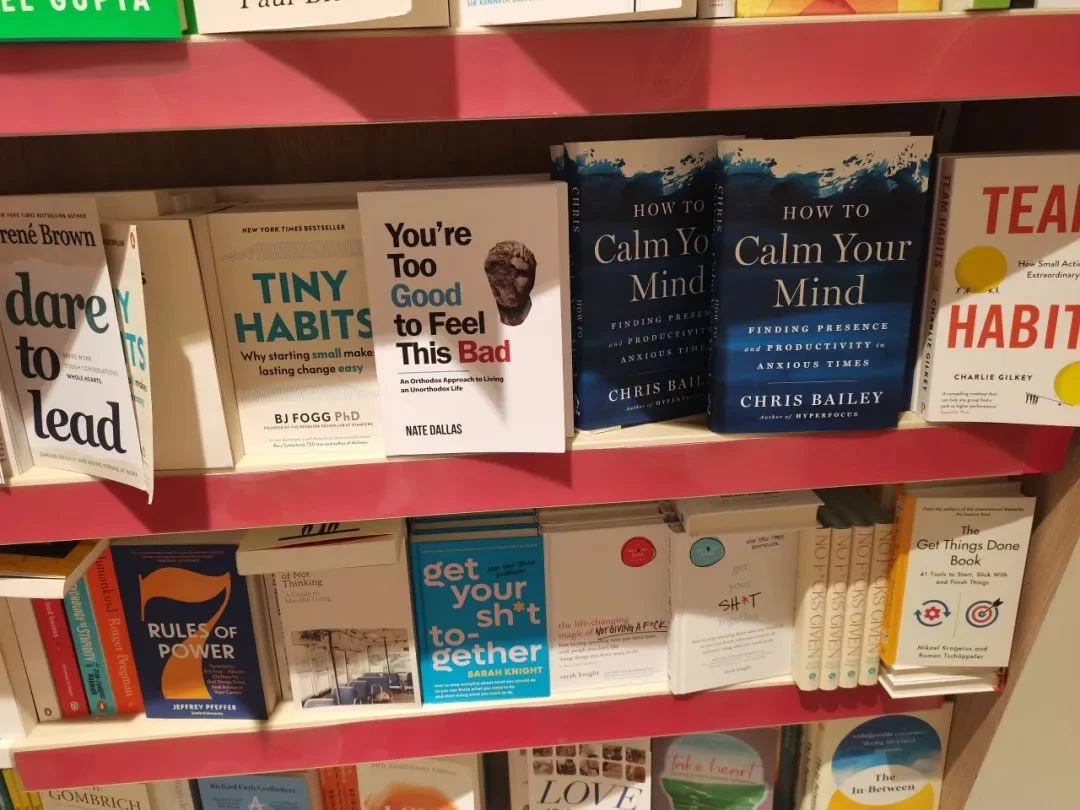

走入图书馆,满目都是英文图书。我首先找到文学类书籍《MONKEY GOD》 Wu Chenen,这部书是将美猴王孙悟空作为书名主角,翻译吴承恩所著的《西游记》,在图书开头介绍了吴承恩的生平。然后看到了第一章,用英文看古典名著还挺有意思的,译介过来的一些单词含义不能和中国古典文学相比较,只能自己脑补一些有文化的词汇。

看到了《Dream of the Red Chamber》Tsao Hsuen-Chin,也就是《红楼梦》曹雪芹。书页上介绍著Published by Graham Brash, Singapore,即在新加坡出版。翻译Wang Chi-Chen.翻译古典名著不是一件容易的事情,需要译者精通两种语言和文化,还要具备文学修养。我看到了英文版本的小说,变成英文后,它原有的很多味道体悟不出来,所以不同语言之间的表达还是有隔阂的,翻译者需要尽量缩小这种差距。

还有哈佛大学出版社在2013年出版的鲁迅先生的书籍,《LU XUN'S REVOLUTION——Writing in a Time of Violence》,GLORIA DAVIES.我理解的意思是《鲁迅的革命——在暴力时代写作》,这本书封面很漂亮,印有鲁迅先生的黑白照片,开头介绍了翻译指南,鲁迅年表,对鲁迅在日本留学、在上海的经历做了介绍,还写了关于鲁迅的辩论,革命文学,最后还有致谢。

作者在第一句写道:每一位鲁迅的译者都力图把他的语言的独特品质用外语表现出来。鲁迅的博大精深、独具匠心的汉语,让翻译工作构成了巨大的挑战。作者在翻译说明的最后一句说:最重要的是,我力求保持对他微妙严谨的忠诚。

书架上,有那么多外国出版社出版中国作家的著作,它们跨越千年,漂洋过海,金身未灭一分一厘,此时此刻,对自己祖国的自豪感油然而生。我想,这就是写书的意义,这就是从事文学的意义。在全世界,用不同的语言文字,都可以读到中国古典文学名著,更加坚定了我的文学路。

还翻阅了一些其他国家的图书《ISRAEL 2000 YEARS》,即《以色列2000年》。还有2012年出版的长篇小说《BONES OF THE DARK MOOM》书的扉页写着:a contemporary novel exploring bali's 1965 massacres,意思是《暗月之骨》,一部探讨1965年巴厘岛大屠杀的当代小说,作者RICHARD E. LEWIS.

这部小说有着一段悲惨的历史背景:

印尼陆军后备部队司令苏哈托(后任印尼第二任总统)准备发动军事政变推翻印尼开国总统苏加诺,苏哈托控制了印尼的局面之后,随后就对印尼共产党及其支持者发起了疯狂的大屠杀。这场屠杀从1965年一直持续到1967年,直到今天也没有印尼官方统计的准确死亡数字。外界普遍估计,在30万至50万人之间,很多华人不幸在其中遇害。

早在二战期间,印度尼西亚被日本占领,由于印尼的华侨积极支援抗战,所以日军就对华侨进行了疯狂的报复,残害了数以千计的华人。1945年,中国著名作家郁达夫为了抗日,在印尼的苏门答腊岛遇害。

这本书的作者在扉页中写着:1965年发生的事件,至今仍留下深远的阴影,对许多人来说,这些记忆并没有消退,所以我要特别强调,除了少数历史人物之外,这部小说中的人物和他们的境遇都是虚构的。为了给1965年的部分添加历史色彩,我保留了一些地名的旧拼写。

第一章的第一句就凸显了这本书背后历史的惊世骇俗:挖土司机没有注意到他的铲斗撕开了第一具骷髅。

紧接着书中描写巴厘岛海峡波涛汹涌的海面,司机和他喜欢的女孩的对话,引出了百姓口中简朴的政治观。

更可怕的一句出现了:一个眼睛凹陷的骷髅朝他咧嘴一笑。

司机接着发现了越来越多的骷髅,那些尘封的历史,将大白于天下。司机什么都明白,书中写道:这些历史从未在教科书中讲述,但在安静的角落里,人们却在窃窃私语。

击中心脏的一句是“司机对着尸骨点了点头。”

这是当下对历史的回应。作者很大胆地书写历史,直面真相,尤其是生动的,不拘一格的写法值得学习,我对作者敬佩起来。

又来到其他图书区域,看见了一台白色的,有着长长睫毛的机器人图书管理员,它的脸上贴着便签:我正在工作,请和我保持距离。它正在使用自己的扫描仪器,对着一排图书扫描,优雅地走来走去。我注意到它身下印着的生产商家,在新加坡本地。它们的出现减轻了国家图书馆管理员的工作量。

面对大量的英文书籍,我想到了英语的重要性,171个国家说英语,是45个国家的官方语言。假如精通英语,那么到这些国家的图书馆就可以学习到全球知识,阅读量,阅读面就会变得宽广,有着全面的世界观,丰沛的思想形成条件。

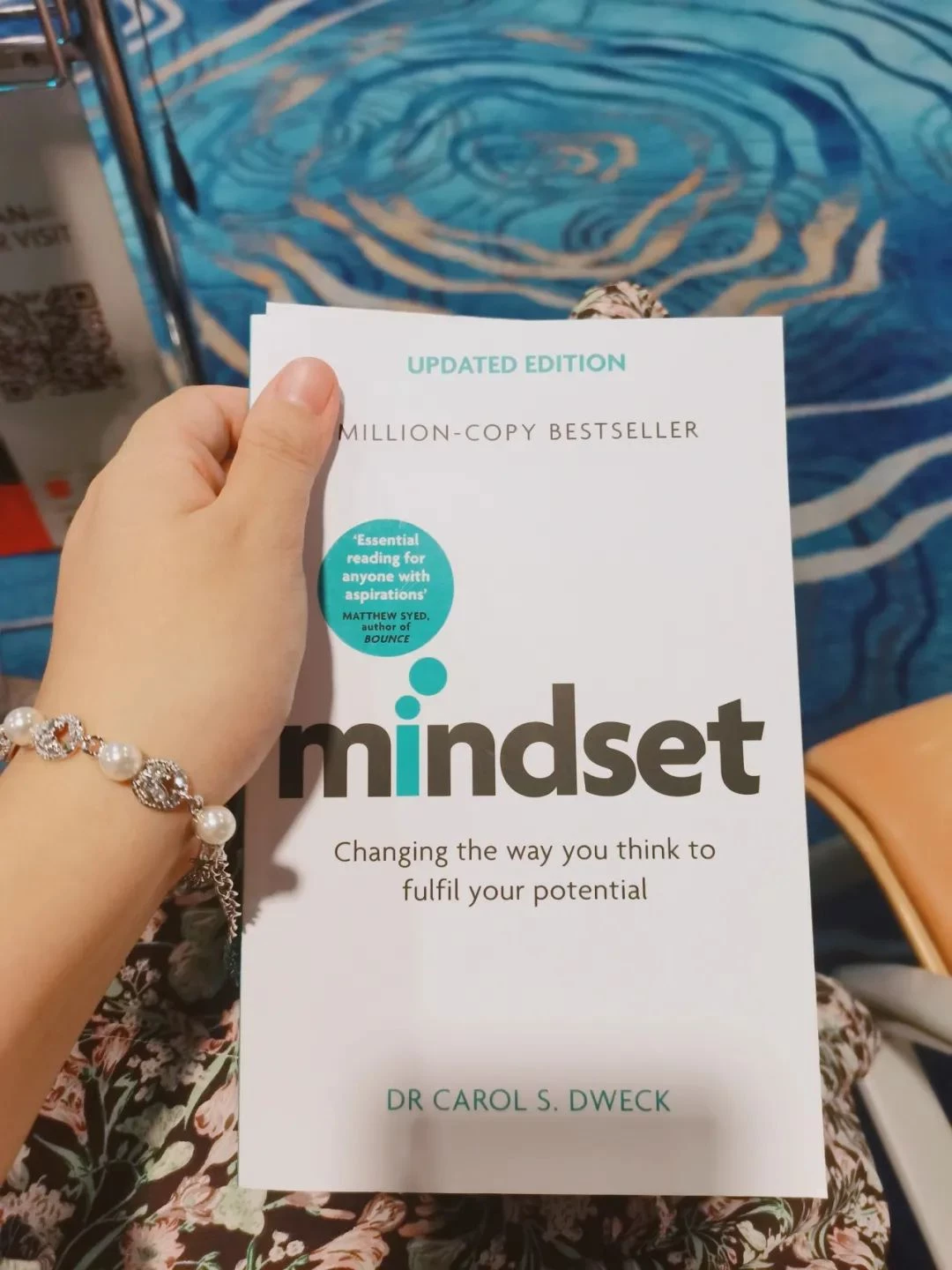

后来,我在商场、樟宜机场也买了一些英文著作来阅读,著名心理学家、美国史丹福大学教授卡罗尔·德韦克的《心态》影响着我,英文名是《Mindset》DR CAROL S.DWECK.它告诉我们:

心态是强有力的信念,可以改变你的想法,当你阅读时,当你走向人生时,你想去哪里,哪种心态就会把你带到哪里。具有成长型思维的人,能不断改变自己的心态、思维方式,相信自己,打开心灵之门,发现更加广阔的世界,命运就悄然发生变化。

——摘自长篇散文《新加坡留学纪行》