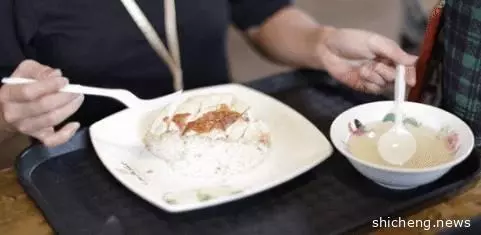

由于受到原材料和本地水土的影响,小贩们所烹煮的食品逐渐与原籍地产生了微妙变化,形成了新加坡特色,例如:海南鸡饭。

小贩可以分三大类:一类是卖熟食的,为数最多;一类是卖生鲜货的,比如蔬果;还有一类是卖日常用品的。

物以类聚,人以群分。不同的种族往往从事不同的小贩行业。例如,售卖熟食的往往是福建人,售卖生鲜货的往往是潮州人,马来人经常在密驼路(Middle Road,今国家图书馆、洲际酒店一带)售卖沙爹和服饰,印度人则售卖飞饼等。

这是当年在新加坡河口的小贩。照片来源:新加坡国立大学李光耀公共政策学院网站

随着移民日渐增加,小摊贩越聚集越多,厨余与洗碗水随地乱倒,滋生虫鼠,形成了卫生、安全隐患,同时,无序的格局也造成城市交通拥堵。小贩也往往是小流氓收保护费的对象,对社会治安也形成问题。

1919年,英国殖民地政府开始管制小贩,规定小贩必须定时取得执照。

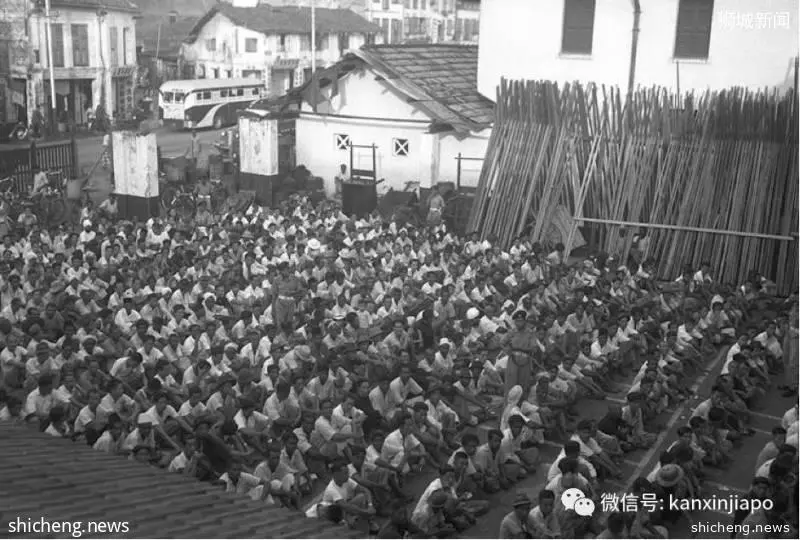

1952年,人们在合乐路排队等候申请小贩执照。照片来源:国家档案馆

到了1930年,新加坡有6000多名流动小贩,还有4000多名无牌小贩。

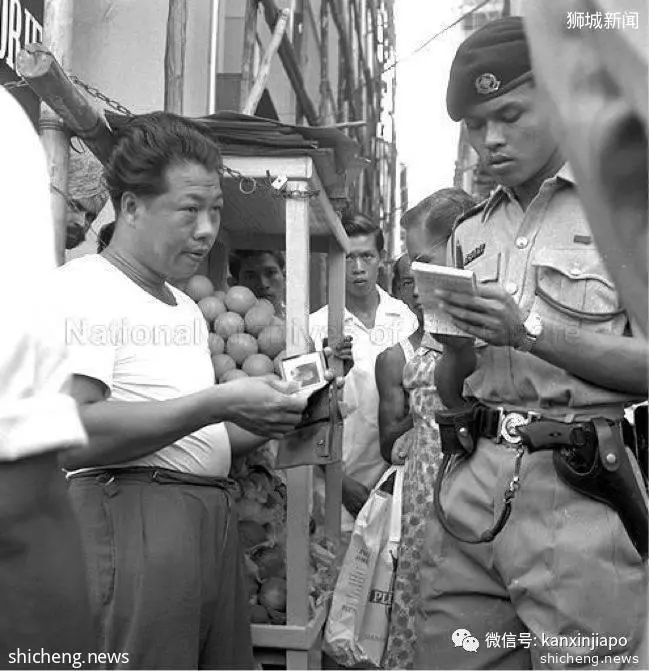

1963年,一位在莱佛士坊的无牌小贩被罚款。照片来源:国家档案馆

当年的乌节路停车场(今Orchard Central),称为Glutton’s Square,于1966年启用,共有80个摊位,售卖蚝煎、炒粿条、菜头粿等,是70年代的新加坡的一个热门去处。

这里白天是停车场,到了傍晚就让小贩聚集,售卖各种物品。由于时有宰客的新闻出现,因此有个外号叫Jaw’s Centre(食人鲨中心)。

1975年热播电影《大白鲨》

人民行动党政府1959年执政之后,开始着手治理小贩现象。60年代,政府把街头无牌熟食小贩聚集起来,并开始修建小贩中心。

在1968至1986年间,小贩中心在新加坡如雨后春笋般出现。

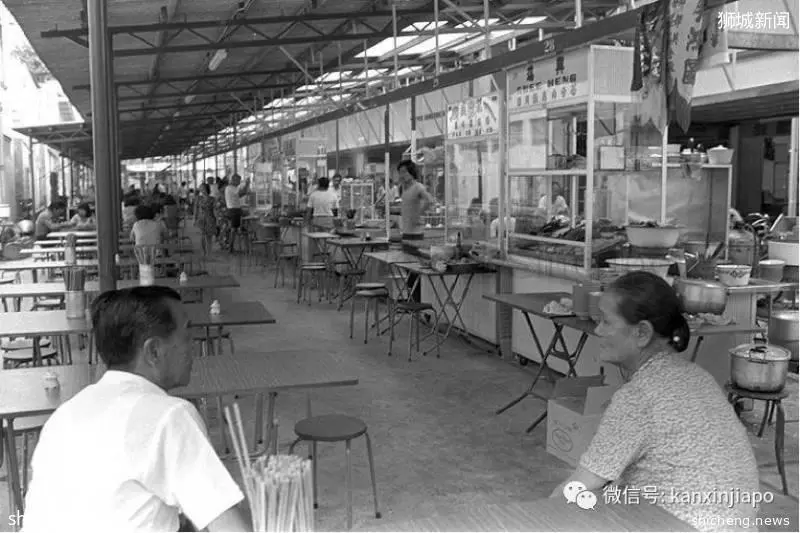

1964年,芽笼士乃小贩中心开幕,照片来源:国家档案馆。

小贩中心不但腾出了大量土地,可以作为商业和住宅用地,提高土地的经济价值;而且,把小贩迁入多层立体的现代建筑,既节省空间,还解决了排水及公共厕所等卫生设施。

最关键的是,小贩中心的摊位数量是固定的,无牌小贩无从“插入”,这就从根本上解决无牌小贩的问题。

1977年,政府为流动小贩提供的临时小贩中心。照片来源:国家档案馆。

到了现在,小贩中心已经走出新加坡,走入世界的视野,成为大家来新加坡旅游的必打卡之地。

新加坡比较著名的小贩中心有:老巴刹、纽顿熟食中心、牛车水大厦熟食中心、黄金熟食中心、和马里士他巴刹等。

最早开放于1825年的老巴刹,是东南亚现存最大的维多利亚时期的铸铁建筑,从高空俯拍,真的很美~

小贩中心的兄弟姐妹

新加坡的小贩中心有一个小弟叫“咖啡店”,还有个高大上的远房亲戚叫“食阁”。

在新加坡,“咖啡店”不光是可以喝到咖啡的地方,是可以吃饭的。它的形式跟小贩中心相似,但是档口没有那么多,而且一般在组屋楼下,方便社区居民。

咖啡店档口出身的大华猪肉粿条面,也赫然出现在《新加坡米其林指南》上~

(照片来源:孙牧宁)

除了是个吃饭的地方,邻居们也经常在这里聊天,偶尔议员也会走访,了解民情。麦波申区议员陈佩玲家里以前就是开咖啡店的,她还曾在邻里咖啡店亲手给居民泡咖啡,让居民边喝咖啡边了解政策。

(陈佩玲)

而食阁就高大上很多了,一般是在有空调的室内,如办公楼、商场中,饭菜价格也更贵一点,尤其是CBD的一些食阁,一碗泡菜汤就要10新币!

(滨海湾金沙食阁)

从小贩中心走出的大佬

小贩文化对新加坡的另一大贡献,就是催生了一些著名企业。

大家都很熟悉的大食代(Food Republic),老板郭明忠在80年代把小贩中心的经典食品肉脞面、沙爹、海南鸡饭、福建虾面等引入台湾,成立Singa(意即Singapore)连锁店,取得成功。到了1992年,Singa已发展为21家店面的连锁品牌。

郭明忠还是面包物语的老板,面包物语是上市公司,旗下的产业超级多~

郭明忠后来成立了福将坊(Food Junction)以及大食代等连锁,都是在小贩中心的基本概念上延伸的大众中档餐饮,后来还到中国多个城市开了连锁店。

在上海的大食代

另一家上市公司“口福”食阁,创始人庞琳更是小贩出身,早年在小贩中心卖米粉和椰浆饭。

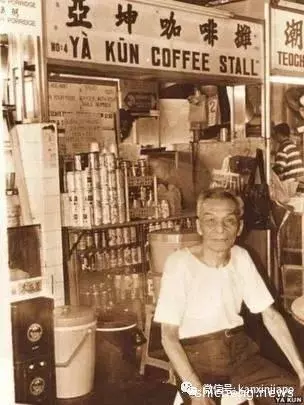

亚坤创始人黎亚坤从海南来到新加坡,创业时期当过咖啡摊小贩,现在的亚坤咖啡店依然能感受到50年代怀旧感。

最后,再来说一点匪夷所思的小花絮。

以前,顾客在买炒粿条时,可以自带蛋。炒粿条一盘五毛钱,自己带蛋的话,只要付四毛就行。

而且,六七十年代时,炒粿条用的是鸭蛋,不是鸡蛋!感觉是不是更有口感?

小贩中心炒粿条现场~

再来给大家讲一条重口味的。

早年,大家在街头吃沙爹,蘸酱是共用的!

你蘸一点沙爹酱,咬一口沙爹,再蘸一点沙爹酱,再咬一口沙爹;我也蘸一点沙爹酱,咬一口沙爹,再蘸一点沙爹酱,再咬一口沙爹;他蘸一点沙爹酱,咬一口沙爹,再蘸一点沙爹酱,再咬一口沙爹......

1966年,在政府大厦草场附近(靠近现在的滨海艺术中心和鱼尾狮)的沙爹小贩,照片来源:国家档案馆

大家吃得很欢乐。谁管什么口水什么肝炎什么传染病啊?

其实,沧海桑田的不只是街头小贩变成了小贩中心,还有人们的观点和意识。但永远不会变的,是小贩中心已经成为了新加坡人的集体记忆和文化认同的一个重要部分。

大家来分享一下你最喜欢去的小贩中心在哪里,最喜欢吃什么吧~