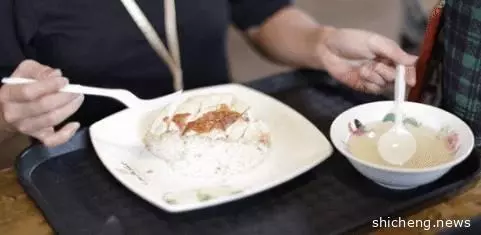

由於受到原材料和本地水土的影響,小販們所烹煮的食品逐漸與原籍地產生了微妙變化,形成了新加坡特色,例如:海南雞飯。

小販可以分三大類:一類是賣熟食的,為數最多;一類是賣生鮮貨的,比如蔬果;還有一類是賣日常用品的。

物以類聚,人以群分。不同的種族往往從事不同的小販行業。例如,售賣熟食的往往是福建人,售賣生鮮貨的往往是潮州人,馬來人經常在密駝路(Middle Road,今國家圖書館、洲際酒店一帶)售賣沙爹和服飾,印度人則售賣飛餅等。

這是當年在新加坡河口的小販。照片來源:新加坡國立大學李光耀公共政策學院網站

隨著移民日漸增加,小攤販越聚集越多,廚餘與洗碗水隨地亂倒,滋生蟲鼠,形成了衛生、安全隱患,同時,無序的格局也造成城市交通擁堵。小販也往往是小流氓收保護費的對象,對社會治安也形成問題。

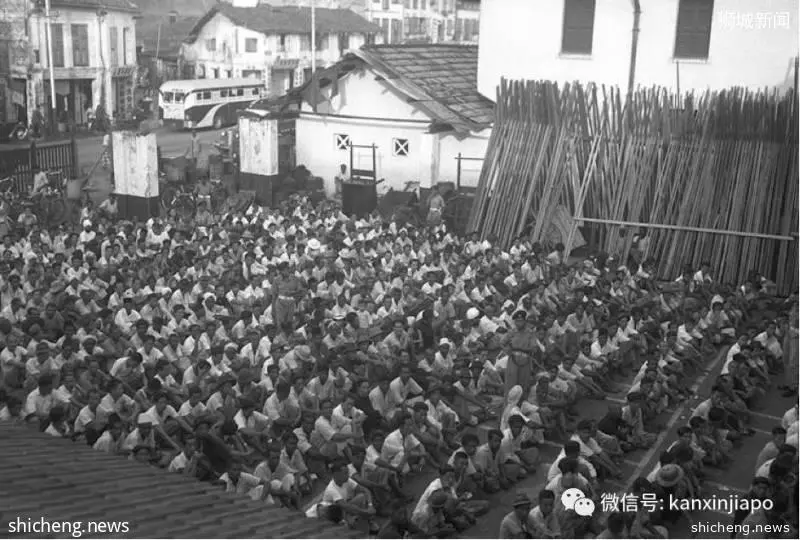

1919年,英國殖民地政府開始管制小販,規定小販必須定時取得執照。

1952年,人們在合樂路排隊等候申請小販執照。照片來源:國家檔案館

到了1930年,新加坡有6000多名流動小販,還有4000多名無牌小販。

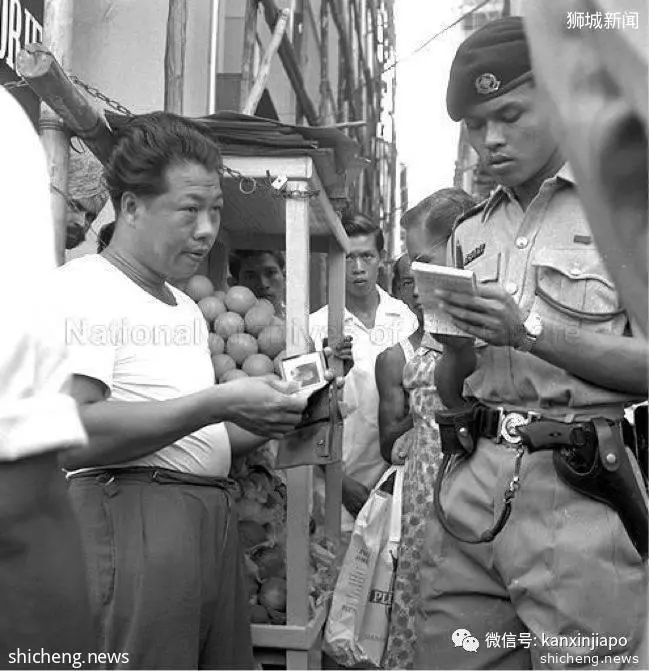

1963年,一位在萊佛士坊的無牌小販被罰款。照片來源:國家檔案館

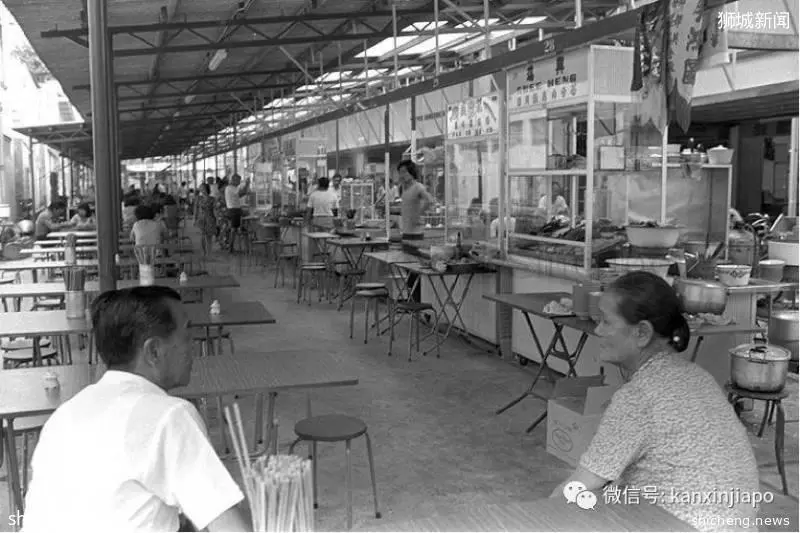

當年的烏節路停車場(今Orchard Central),稱為Glutton’s Square,於1966年啟用,共有80個攤位,售賣蚝煎、炒粿條、菜頭粿等,是70年代的新加坡的一個熱門去處。

這裡白天是停車場,到了傍晚就讓小販聚集,售賣各種物品。由於時有宰客的新聞出現,因此有個外號叫Jaw’s Centre(食人鯊中心)。

1975年熱播電影《大白鯊》

人民行動黨政府1959年執政之後,開始著手治理小販現象。60年代,政府把街頭無牌熟食小販聚集起來,並開始修建小販中心。

在1968至1986年間,小販中心在新加坡如雨後春筍般出現。

1964年,芽籠士乃小販中心開幕,照片來源:國家檔案館。

小販中心不但騰出了大量土地,可以作為商業和住宅用地,提高土地的經濟價值;而且,把小販遷入多層立體的現代建築,既節省空間,還解決了排水及公共廁所等衛生設施。

最關鍵的是,小販中心的攤位數量是固定的,無牌小販無從「插入」,這就從根本上解決無牌小販的問題。

1977年,政府為流動小販提供的臨時小販中心。照片來源:國家檔案館。

到了現在,小販中心已經走出新加坡,走入世界的視野,成為大家來新加坡旅遊的必打卡之地。

新加坡比較著名的小販中心有:老巴剎、紐頓熟食中心、牛車水大廈熟食中心、黃金熟食中心、和馬里士他巴剎等。

最早開放於1825年的老巴剎,是東南亞現存最大的維多利亞時期的鑄鐵建築,從高空俯拍,真的很美~

小販中心的兄弟姐妹

新加坡的小販中心有一個小弟叫「咖啡店」,還有個高大上的遠房親戚叫「食閣」。

在新加坡,「咖啡店」不光是可以喝到咖啡的地方,是可以吃飯的。它的形式跟小販中心相似,但是檔口沒有那麼多,而且一般在組屋樓下,方便社區居民。

咖啡店檔口出身的大華豬肉粿條面,也赫然出現在《新加坡米其林指南》上~

(照片來源:孫牧寧)

除了是個吃飯的地方,鄰居們也經常在這裡聊天,偶爾議員也會走訪,了解民情。麥波申區議員陳佩玲家裡以前就是開咖啡店的,她還曾在鄰里咖啡店親手給居民泡咖啡,讓居民邊喝咖啡邊了解政策。

(陳佩玲)

而食閣就高大上很多了,一般是在有空調的室內,如辦公樓、商場中,飯菜價格也更貴一點,尤其是CBD的一些食閣,一碗泡菜湯就要10新幣!

(濱海灣金沙食閣)

從小販中心走出的大佬

小販文化對新加坡的另一大貢獻,就是催生了一些著名企業。

大家都很熟悉的大食代(Food Republic),老闆郭明忠在80年代把小販中心的經典食品肉脞面、沙爹、海南雞飯、福建蝦面等引入台灣,成立Singa(意即Singapore)連鎖店,取得成功。到了1992年,Singa已發展為21家店面的連鎖品牌。

郭明忠還是麵包物語的老闆,麵包物語是上市公司,旗下的產業超級多~

郭明忠後來成立了福將坊(Food Junction)以及大食代等連鎖,都是在小販中心的基本概念上延伸的大眾中檔餐飲,後來還到中國多個城市開了連鎖店。

在上海的大食代

另一家上市公司「口福」食閣,創始人龐琳更是小販出身,早年在小販中心賣米粉和椰漿飯。

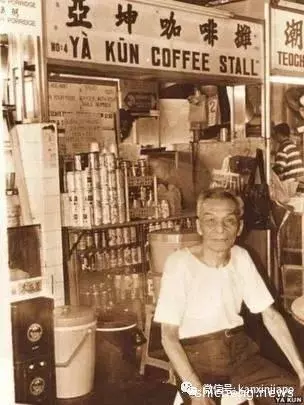

亞坤創始人黎亞坤從海南來到新加坡,創業時期當過咖啡攤小販,現在的亞坤咖啡店依然能感受到50年代懷舊感。

最後,再來說一點匪夷所思的小花絮。

以前,顧客在買炒粿條時,可以自帶蛋。炒粿條一盤五毛錢,自己帶蛋的話,只要付四毛就行。

而且,六七十年代時,炒粿條用的是鴨蛋,不是雞蛋!感覺是不是更有口感?

小販中心炒粿條現場~

再來給大家講一條重口味的。

早年,大家在街頭吃沙爹,蘸醬是共用的!

你蘸一點沙爹醬,咬一口沙爹,再蘸一點沙爹醬,再咬一口沙爹;我也蘸一點沙爹醬,咬一口沙爹,再蘸一點沙爹醬,再咬一口沙爹;他蘸一點沙爹醬,咬一口沙爹,再蘸一點沙爹醬,再咬一口沙爹......

1966年,在政府大廈草場附近(靠近現在的濱海藝術中心和魚尾獅)的沙爹小販,照片來源:國家檔案館

大家吃得很歡樂。誰管什麼口水什麼肝炎什麼傳染病啊?

其實,滄海桑田的不只是街頭小販變成了小販中心,還有人們的觀點和意識。但永遠不會變的,是小販中心已經成為了新加坡人的集體記憶和文化認同的一個重要部分。

大家來分享一下你最喜歡去的小販中心在哪裡,最喜歡吃什麼吧~