在新加坡,很少有人在家裡做飯,甚至有的家連煤氣都沒有!民以食為天,那在新加坡的大家靠什麼活著?

南京有大排檔,台灣有夜市,馬來西亞有Pasar Malam,說起新加坡,就不得不提小販中心了。

小販中心在新加坡是怎樣一種存在?

很多人對它的第一反應有點「low」,便宜的飯菜,看起來沒有很乾凈的用餐環境.......

但是,今天(3月28日),新加坡正式提交了小販中心申遺文件,希望入選聯合國教科文組織的「人類非物質文化遺產代表名錄」!

其實,這盤局早在去年就布上了!新加坡總理李顯龍在去年8月19日國慶群眾大會上正式宣布了申遺,這件事居然還「驚動」了CCTV。

美國《國家地理雜誌》也瘋狂為小販中心申遺打call,發起#OurHawkerCulture」活動,通過攝影作品讓在新加坡的人們告訴世界,小販是怎樣一種存在。

整個申遺評估過程需要約一年九個月,聯合國教科文組織預計將在2020年底宣布申遺結果。

每個在新加坡生活的人心中,小販中心絕對是本地飲食文化的「代言人」。紅遍全球的電影《瘋狂的亞洲富豪》里揮金如土的富豪們,下飛機後的第一頓飯,就是在小販中心吃的!

被奉為「美食聖經」的《米其林指南》中,居然可以看到兩家不具備傳統米其林餐廳優雅的就餐環境和明星主廚的小販中心裡的小店:

崇正蝦面和了凡香港油雞飯面

美國CNBC記者在新加坡的小販中心做了個「安全度測試」,他把筆記本電腦、手機、錢包留在桌子上,超過2分鐘都沒人拿。小販中心測試讓新加坡「世界第二安全國家」的頭銜實至名歸,記者還警告大家別在美國嘗試這麼做~

就連新加坡總理李顯龍,也在小販中心排隊買過飯:

和家人一起享用美食:

去年,李顯揚和陳清木也曾在西海岸小販中心吃早餐,根據陳清木的FB,他們在這裡「聊天下風雲、談島國時政」。

一個是和哥哥李顯龍總理及大嫂何晶有衝突的李家重要成員,一個是站到人民行動黨對立面的前行動黨陣營國會議員(他2011年總統選舉中以0.34%得票率「險敗」給陳慶炎)。這兩個「曾經是體制內的反對派」第一次公開坐在一起,竟然選的是小販中心!

國民食堂解放你家廚房

拋開這些高大上的光環,小販中心早已是新加坡人生活中不可或缺的部分,是大家的共同記憶。

據統計,有75%的人每周至少在小販中心就餐1次。新加坡現在有超過110個小販中心,並計劃在2027年以前再增建13個。

新加坡超有名的小販中心——老巴剎,除了本地人,還有很多外國遊客來這裡就餐

而且,新加坡政府專門提出小販中心食物價格必須「讓國人負擔得起」的要求,以控制生活成本,所以食物價格升幅一直低於平均收入增幅。也就是說,在外邊吃一頓,說不定比家裡做還便宜,畢竟新加坡煤水電都在漲啊!

(2018新加坡工資中位數是4437新幣/月,吃一餐只要4-8新幣左右)

所以,大家壓根就沒想過在家做飯這事,出門左轉小販中心一日三餐都能解決,而且保證一個月不會吃重樣~

沙爹

釀豆腐

炒粿條

肉脞面

雞飯

當然還有蚝煎、炒蝦面、滷麵、雲吞麵、海鮮燒烤、豆花、魚片米粉、薄餅、東炎湯、肉骨茶、蘿蔔糕、拉茶、咖喱雞、黃油雞、椰漿飯、干炒牛河、印度煎餅、辣椒螃蟹......感覺可以說上一千零一夜!

憑什麼可以申遺?

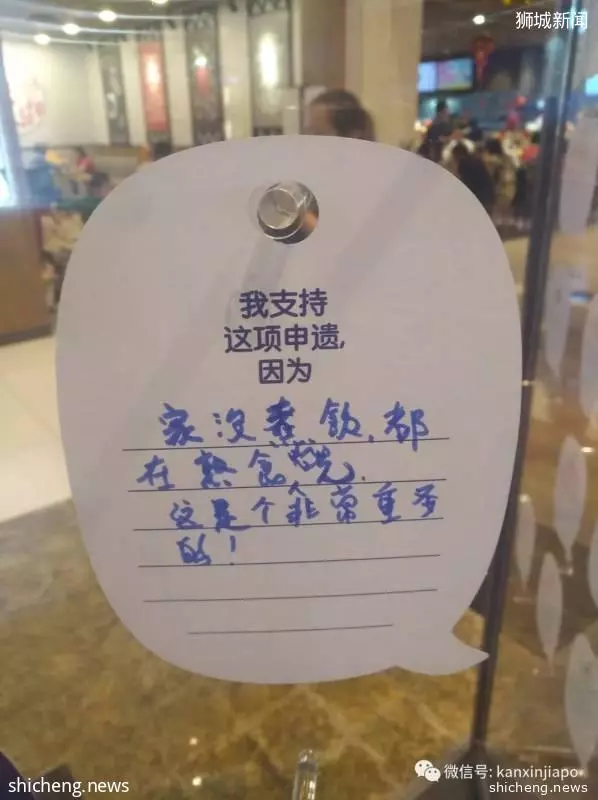

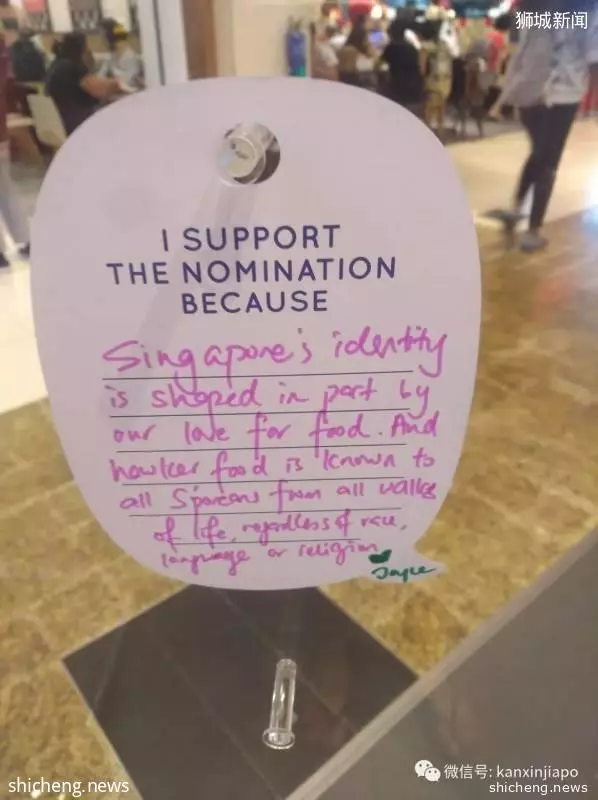

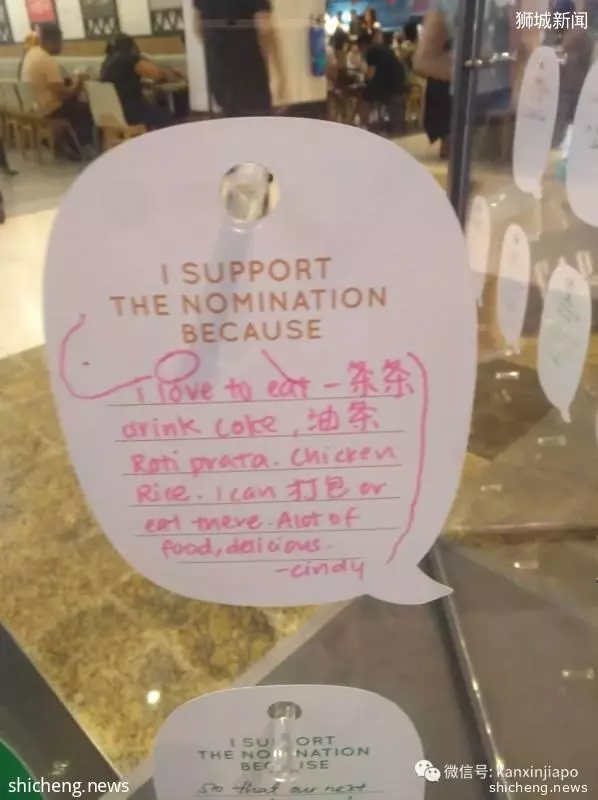

對於小販中心申請「非物質文化遺產代表名錄」,新加坡可謂全民支持,在諾維娜小販中心的申遺板上,大家紛紛書寫了自己對它的熱愛。至今已有超過85萬人支持申遺!

放大看下:

(我支持小販中心申遺,因為沒有小販中心我就餓死了~)

(我支持小販中心申遺因為「愛吃」已經成為新加坡的標籤,而小販中心的食物更是體現了這一點,不論種族、語言和宗教)

(我喜歡吃油條、雞飯、印度煎餅........此處省略一萬字)

小販各個社會都有,各個國家都有。新加坡的小販文化憑什麼申遺?主要是因為這兩個特點:1.多元文化的體現,2.完善的制度化運營。

從小販中心的食物可以看到新加坡的多元文化。首先,新加坡各種族食品都有,東南亞美食也可以找得到。而且,隨著新加坡國際化程度的提高,小販中心的食品種類也越來越多樣化。例如,現在經常見到日韓料理,甚至法國菜。

在老巴剎可以吃到的印尼巴東菜

而且,由於這十多年增加了許多來自中國五湖四海的移民,小販中心的華族飲食也從傳統的閩粵菜系擴大到各種中餐,比如四川麻辣香鍋、東北餃子、陝西麵食,與時俱進。

就想問,身為世界川菜推廣大使,多少中國人把身邊的新加坡朋友,帶進了麻辣香鍋的坑?

更重要的是,小販中心體現了新加坡兼容並蓄、求同存異的包容性文化。在同個屋檐下,可以與有不同飲食禁忌的人相安無事地享受食品,如清真/非清真食品、牛肉等,是不常見的。

(歸還碗碟時,也分了清真和非清真。截圖來自:YouTube Jensen Tung的頻道)

另外,就是制度化。與很多國家和社會街邊的小販略有不同的是,新加坡早在50多年前就開始把小販從街邊聚集到有現代設施的多層立體建築,從政府角度來說,便於管理,從攤販和顧客角度來說,衛生、方便、舒適。

小販中心的前世今生

羅馬不是一天建成的,小販中心也不是一天就能管理成今天這個樣子的。

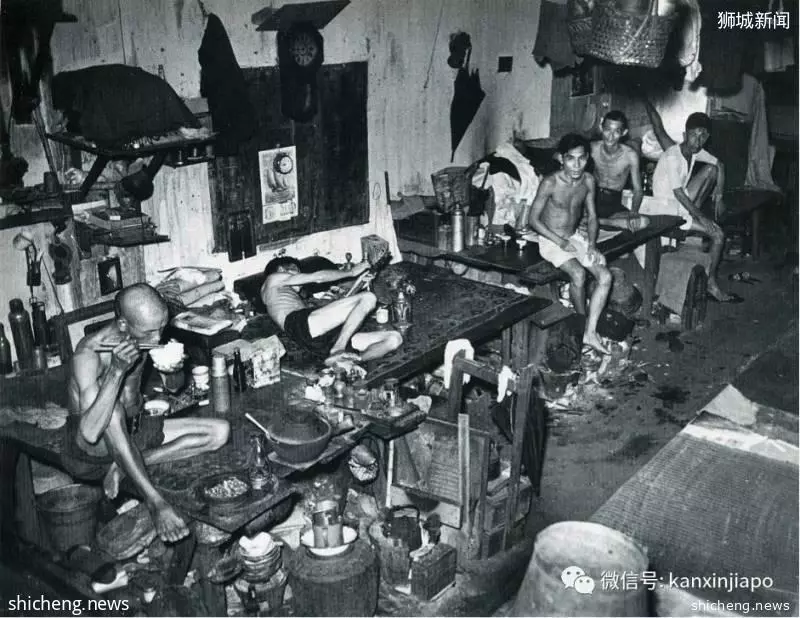

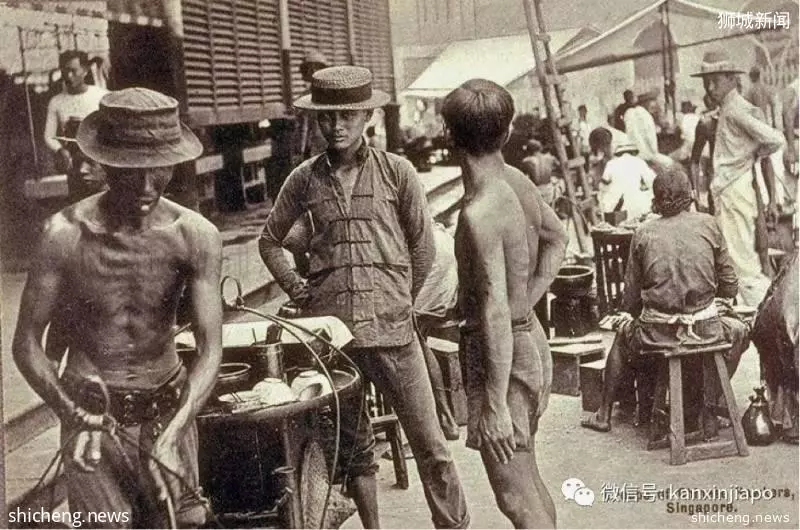

移民初期,南來新加坡的苦力聚居在狹隘的「苦力間」,做飯很不容易,在極其密封的空間裡,生火做飯容易引發火災不說,僅僅柴火產生的煙就讓人受不了。

因此,他們經常依賴沿街叫賣的小攤販,以價廉物美的食品裹腹。

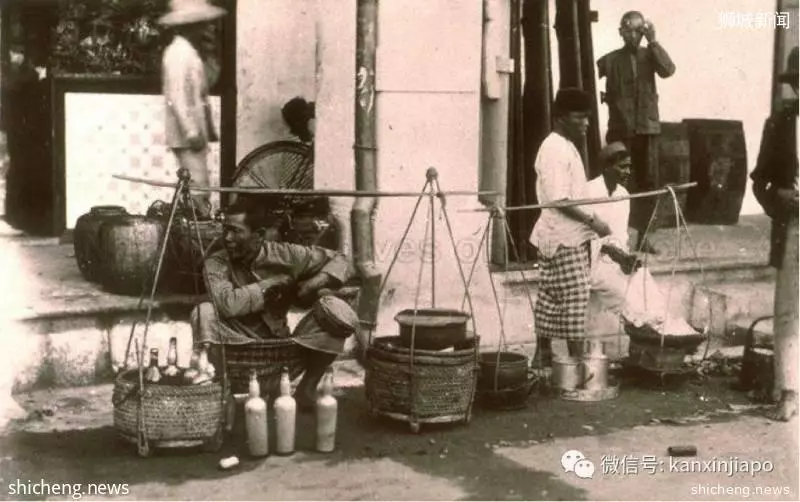

賣牛奶的小販

這些小攤販本身也是南來移民,大多來自中國沿海的閩、粵、瓊等地,也有來自印度的。

(照片來源:新加坡檔案館)