人生在世

世事无常是常态

没有人可以保证自己的人生

按部就班

毫无意外

人们形容世事无常

常用这样一句话:

你永远都不会知道

明天和意外哪一个会先来

有的时候

明明上午还在一起嬉笑打闹的人

下午就和自己天人永隔;

有的时候

自己最亲的枕边人

也能因为一顿口角

置自己于死地

……

最近几天

新加坡宿舍接连发生客工极端事件

目前已有一人因此死亡

这边

轻生客工的事件还未平息

那边

越来越多客工开始反馈

政府检测不到位

检测结果不及时通知

确诊患者与健康客工混住的情况

……

一波未平,一波又起

7月24日

新加坡发展部长黄循财表示

预计8月第一周

绝大部分住在宿舍的客工将完成检测

健康的客工到时将解除隔离

全面复工

虽然说早点复工可以开始赚钱

确实是很多客工的心声

但是金钱跟健康相比

哪个更为重要呢?

根据新加坡卫生部发布的官方数据

近五日新加坡

单日确诊病例及社区病例数量如下:

7月21日,确诊399例,社区9例;

7月22日,确诊310例,社区7例;

7月23日,确诊354例,社区8例;

7月24日,确诊277例,社区5例;

7月25日,确诊513例,社区2例;

好不容易有了点起色的单日确诊情况

“一夜回到解放前”

而其中的大部分病例

依然是客工宿舍确诊病例

疫苗的研发还在进行中

具体的日期谁也不能确定

这种情况下

很难让人不产生这样的疑问:

难道新加坡是要走“群体免疫”的路了?

在新加坡

新冠疫苗和群体免疫

哪个会先来?

01. 新冠疫苗什么时候能来?

早前

世界卫生组织曾表示:

在成功研发出安全有效的疫苗前

2019冠状病毒仍对全球构成重大威胁

6月9日

新加坡国家发展部长兼财政部第二部长黄循财

以“与冠病共存”为主题

发表全国演说时提到:

长远来看

要抑制冠病传播

关键在于成功研发出疫苗

世界卫生组织网站显示

全球至今有24款冠病候选疫苗进入临床试验阶段

另还有约140款候选疫苗处于临床前阶段

全球各国都在焦急地等待着疫苗的面世

新加坡在疫苗的研发上也从未停下脚步

6月4日

李显龙总理在出席全球疫苗峰会时透露:

新加坡正在研发疫苗

并且已经开始展开临床试验

同时

新加坡也在组建并扩大疫苗生产能力

7月22日

杜克-新加坡国立大学医学院

(Duke-NUS Medical School)

与美国一家核糖核酸药物公司

(Arcturus Therapeutics)

合作研发的

LUNAR-COV19候选疫苗

获新加坡卫生科学局批准

展开临床人体试验

这款疫苗将被注入108名健康志愿者体内

参与的108名成人将包括较年长者

他们会被注入不同剂量的疫苗

从中再跟进评估其安全性、耐受性

以及免疫的程度和时长

杜克—国大医学院新兴传染病项目副主任

黄英勇教授指出

该款疫苗临床前试验的结果很乐观

有望一次注射就能产生足够免疫

不少人看到这里可能非常地欢欣鼓舞

那如果这款疫苗临床试验成功的话

是不是意味着

新加坡很快就会有有效新冠疫苗了?

看起来

新加坡离抗疫成功只差一步之遥了啊!

然而这“一步”并不好走

7月24日

卫生部医药服务总监麦锡威副教授

接受采访时表示:

尽管已有冠病疫苗进入临床测试阶段

但仍存在失败的可能

“在极度乐观的情况下”

新加坡首个新冠疫苗最快将于明年7月问世

考虑到这点

以及全球对疫苗的需求

新加坡很可能要等到明年底才能获得疫苗

这是迄今为止

新加坡政府关于疫苗

给出的最确切的答复

当然

也足够的“晴天霹雳”

目前新加坡的疫情发展走向尚未明朗

迫于经济和社会压力

政府也无法长时间采取限制措施

社会必然是会逐步解封至正常生活状态的

那之后的病毒传播风险也会增加

而如果要等到明年底

才会有有效的新冠疫苗供使用

那是不是意味着

自然感染的“群体免疫”

在新加坡势在必行了?

02. “群体免疫”的新加坡?

你能想像一个 通过自然感染 达成群体免疫的新加坡吗?

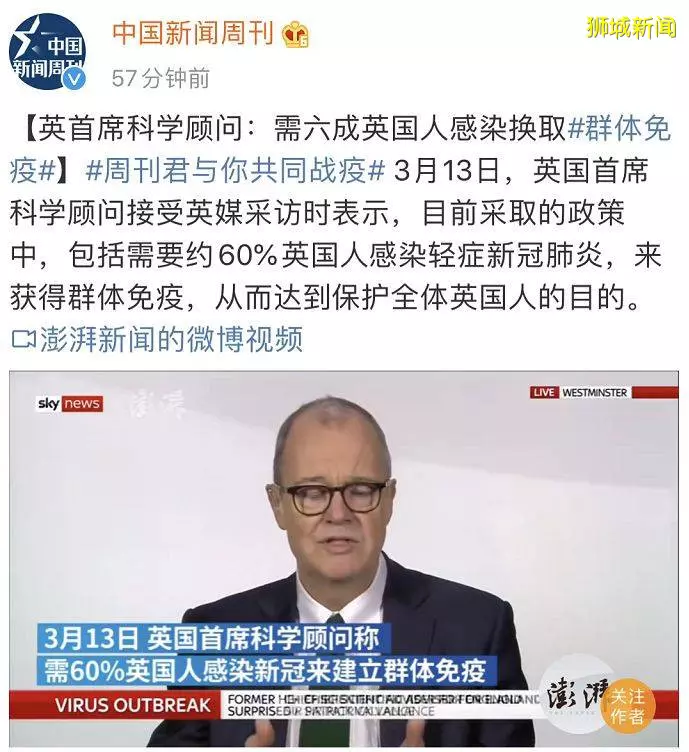

在3月召开的记者招待会上

英国首相鲍里斯·詹森 宣布了英国政府的防疫政策 迅速把“群体免疫”这个概念送上了热搜 “英国60%的人群感染,才能形成群体免疫。”

在很多人的印象中

“群体免疫”都是一个负面的词汇

通常与“不负责任的政府”与“不人道”挂钩

其实从医学的角度来说

“群体免疫”其实是对抗病毒的最终成功

但因为方式的不同

也自然有褒有贬

先来看一下原理:

根据维基百科的定义,广义的免疫是指生物机体(这里我们指人)识别和排除抗原物质(这里我们指新冠病毒)的一种保护性反应。一般而言,长期免疫的获得方式主要有两种:人工获得和自然获得。

人工获得是指通过注射疫苗,接种者的免疫系统会对疫苗中的一些活体病毒迅速产生强大、持续的免疫反应;而自然获得是指患过某种疾病的人,对这种病毒产生抗体,从而实现免疫。

换句话说

“群体免疫”有两种方式

第一种是通过疫苗

新冠疫苗即“减毒”或“灭活的病毒”

通过疫苗达成的“群体免疫”

是全世界正在追求的

第二种是通过自然感染

而英国提出的所谓“群体免疫”

是通过自然感染实现的

于是饱受诟病

新加坡符合“群体免疫”的条件吗?

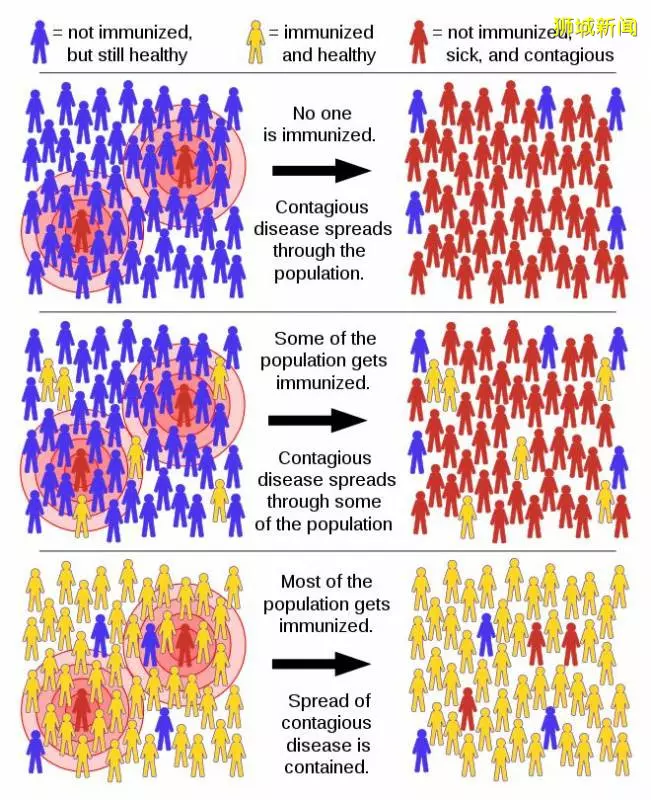

根据美国疾病控制与预防中心CDC的官方定义

“群体免疫”

是指在一个群体中

有足够多的人

通过注射疫苗或者自然感染的方式

获得免疫

这样

该群体中人和人之间的传染率就变得极低

紫色表示没有免疫的健康人群;红色表示被病毒感染但尚未获得免疫的人群;黄色表示获得免疫的健康人群

这里注意

“群体免疫”有几个要点:

第一,一个群体中足够多的人

第二,注射疫苗或自然感染

第三,获得免疫

我们逐点分析

来看看“群体免疫”在新加坡的可行性

也可能,是现状

首先,一个群体中要有足够多的人感染

“足够多”是多少呢?

不妨以英国政府提出的60%为参考

以新加坡住在宿舍的客工为一个固定群体

这个群体的总人数是32万

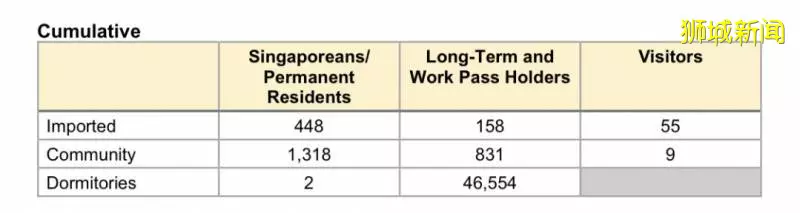

截至7月24日中午十二点

新加坡确诊的宿舍客工数为46,554

这是个很简单的数学问题

也就是说

到目前为止

客工宿舍的感染率是14.5%

根据7月24日黄循财的发言

目前还有2万8000名客工

将在8月第一周结束隔离

接受最后一次冠病检测

不过,在最后阶段接受检测的客工

大部分来自感染率较高的宿舍

所以确诊病例可能会在之后几天达到高峰

黄循财也说

随着客工宿舍检测工作的大致完成

预计单日新增病例

将在8月中旬开始下跌

保守估计

新加坡宿舍客工的感染率

最终会在16%左右

离60%好像还是很远?

那是不是不能算做“群体免疫”了呢?

我们接着往下看

“群体免疫”的第二个条件

通过疫苗或自然感染

疫苗上文已经说过了

一时半会儿还出不来

至于自然感染

新加坡的客工却是非常有话语权

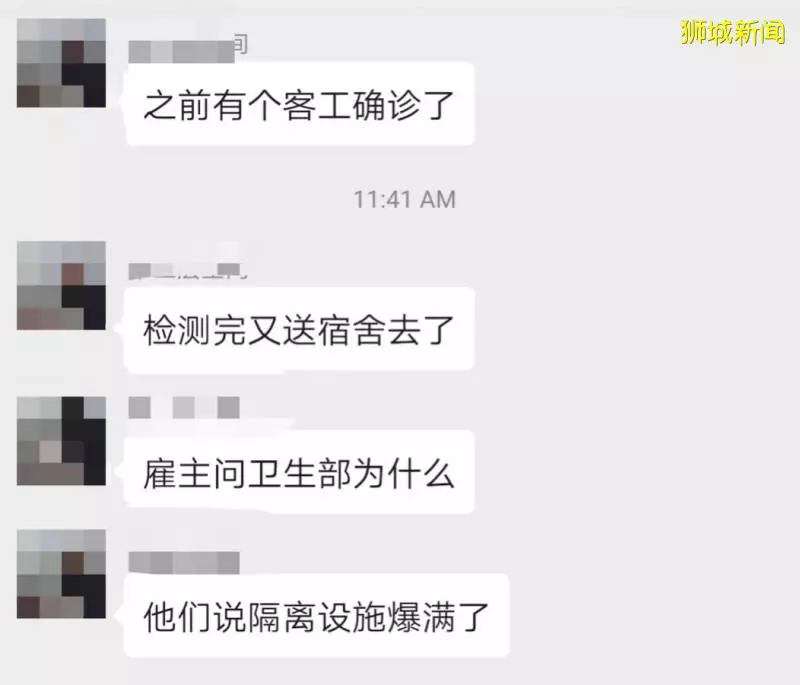

在新加坡的客工宿舍里

有的确诊病患并不被采取隔离措施

而是依然在宿舍和健康的客工混住;

有的客工在检测三个星期之后

才收到确诊通知

而在等待的这段时间里

依然正常生活在宿舍中

……

这样的事情不是个例

一桩桩一件件

都是客工们心中难以言说的痛

他们背井离乡来到新加坡

为建设这座花园城市

挥洒自己的汗水

到头来

得到的却是这样的对待

叫人怎能不心寒?

而如果不是已经被逼上绝路

又怎会有人

选择以放弃生命的极端方式去抗争?

“现在滞留在这里,根本没有人关心我们这些人的死活。” “现在我们不是在隔离防疫,其实是在尝试集体免疫。”

由于不及时处理

使得客工宿舍像一个

巨大的封闭的病毒培养皿

有些客工戏称自己

好像是被做实验的小白鼠

又好像是毫无意识的僵尸群

正在经历生死劫

感觉有希望

却又似乎虚无缥缈

除了绝望地等待

他们别无他法

人力部曾反复强调

会在疫情控制住后

全面检讨客工处境

现在看来