有熟食摊位老板,提出请我们吃午餐而且表示要多给我们饭菜,我们深表感谢离开,继续工作;

有发廊老板看我们说:“God blessings”;

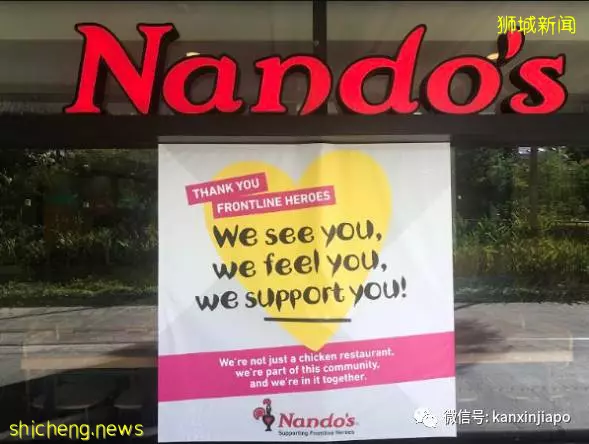

东陵坊餐厅 Nando’s 在自己的橱窗上挂出鼓舞 人心的话语。

在东陵坊有一点饮食餐厅Nando’s,在窗户上挂起了一面很大的标语:We see you, we feel you, we support you,我们看到了你,我们感觉到了你,我们支持你!

在皇族酒店的入门楣上拉起了一幅超大横幅:SGUnited To our courageous heroes, thank you! Each one of you is in our thoughts and prayers daily. You inspire us. Stay Strong Spirit of RP,我们新心相印,致敬我们勇敢的英雄,谢谢你们! 我们每天心心念念为你们,你们在鼓舞着我们,我们一起越战越勇!这就是新加坡精神!

人间自有温情,这些点点滴滴温馨时刻,无不对我们都是极大的支持和鼓励,也增加了我们的责任感和荣誉感。当然作为工作人员,我们是不可以接受免费的馈赠。我们不可以给新加坡廉洁的形象添加不适当的符号色彩。

在东陵坊超市,超市里广播员用最温馨的话语提醒著购物者:亲爱的顾客,您的安全始终是我们最重要的事,为保持社交距离,在这非常时期,请你注意安全,在结账时,请按照地面上的安全标志,请保持一米的距离。谢谢您的理解与配合,祝您购物愉快。

我从工作中得到的收获远大于付出

不可否认我们工作中偶尔会遇到些许的不愉快、身体会疲劳,特别是两脚走了一天会很累,但是我从工作中得到的收获远远大于我的付出,我非常荣幸疫情期间能够成为服务人员,使我对新加坡的历史、文化、建筑、美食、城市规划等方面有更全面、更深刻的认识。

就单单从乌节路来讲,我学到了以下非常有趣的新知识:· 新加坡早期的火车是通过乌节路的:早期的火车站就设在现在的登路,从登路出发经过乌节路到纽顿圈然后进入武吉知马路,后来路线才改变。乌节路上的铁路段就是现在的乌节门大厦到翡翠山,乌节门大厦门口的天桥就代表着早期的铁路,这也是目前乌节路上唯一的一座天桥· 新加坡的第一间超市是设在先得坊的冷藏式超市(COLD STORAGE),成立于1903年· 新加坡的第一间星巴克是在烈大厦一楼,(第一百间在安德逊桥头的船屋),全新加坡有一百万的星巴克会员,星巴克一年单单咖啡的销售量就是三百五十万杯,平均一天销售一千杯· 乌节路上的第一个巴刹是在现在的乌节大厦(Orchard Plaza)所在的位置· 在中央商业城四楼的攀岩墙是世界最高的室内攀岩墙· 远东商业大厦是新加坡最多店铺的商场,有八百多间· 有最多美食店铺的商场在313索美塞· 乌节中央商业城是新加坡电梯最多的商场,有十二部电梯· 伟乐坊是新加坡唯一一个安装旋转手扶电梯的商场· 伟乐坊里有老牌百货公司马莎(Marks & Spencer)在新加坡开设的第一家咖啡馆,这也是新加坡首家餐桌式服务咖啡馆· Robinson Hereen大厦就是麒麟大厦· 新加坡第一款欧式软面包品牌在313地下三楼大餐厅内· 新加坡最长的一个店铺名字有39个英文字母,在远东商业中心· 新加坡最短的店铺就两个英文字母sf,在313地下三层· 世界最高的“女人”是在乌节中央商业城内,有20米高,左手提着两个精美的购物袋,代表着乌节路是购物天堂· 泰国大使馆是乌节路上的唯一大使馆

乌节门天桥就是早期火车从登路火车站 出发、经过乌节路到达翡翠山、在纽顿 圈转入武吉知马路的铁路经过的地方。

还有其它有趣的发现,比如:· 乌节路上总共有七家超市而且全部在地下,其中有四家是COLD STORAGE· 有家餐厅的名字是颜色来命名的:Indigo Blue(靛蓝)在邵氏中心内· High Tea是英国的下午茶,相当于粤式下午茶· Don Don Donki是日语“唐吉可德”的意思,是一间超市,在乌节中央商城地下· 乌节门大厦里的音乐最煽情· 在义安城里就有四间翡翠餐厅,但每间餐厅都售卖不同的美食

新加坡就如一粒多面体的钻石,每一面都闪耀着光彩,她的美藏在细节里,是一种“精细之美”,藏在你的不经意之中,需要带着精美的心情慢慢品尝,慢走慢看慢欣赏,就比如饮食业者给自己的餐厅取名体现了业者的精思妙想,有一间面食餐厅给自己取名“I want my noodles”,华语译过来是“见面才吃”。从英文的角度看,这是一句话,直接告诉你这是一家面食馆。从华语角度看,不仅告诉人它是面食馆,人情味更浓,“你不来我不吃,一直等到你来这碗面才有味道”,就像是恋人相约般。

有一位业者给自己餐厅取名Curry Leaf,咖喱叶餐厅,一听那名字就让人联想到翠绿美味的咖喱香料,在暑热的赤道给人以凉爽之感。有一位业者给自己餐厅取名The Ship,餐厅本身装饰的就像一艘船,食客像是在碧波荡漾的一艘船上享用美食。 乌节路是著名的购物一条街,是游客的必到之地,逛街就是逛商场,逛商场就是逛商店,就是欣赏橱窗展示、产品陈设、享受购物之乐。义安城里的背景音乐最浪漫,配合淡淡的香水味道,就是不购物到里面走一走也是美妙的享受。如果喜欢摇滚乐的话则可到文华酒店,边享美食边欣赏。

大米刻诗须细卡, 岩石雕像要远观。新加坡的美是精细之美、纤细之美,而不是粗旷之美、广野之美;天地有大美,狮城有精美。

对乌节路上的商场特色基本归类

我们每天走在乌节路上,自己对乌节路有了更深一层全面的认识,我基本上可以把乌节路上的几个大型商场做一个基本的分类,比如:东陵坊:是最靠近东陵坊一带豪宅、大使馆区的大型商场,二楼商场SCOOP专售各类有机产品;东陵购物中心:是新加坡的“淘宝城”,有各种各样的艺术品、古董、编织地毯、珠宝等。还有多间专业的裁缝;福林商场:俗称“儿童玩具反斗城”,是选购儿童玩具、推车的首选;邵氏中心和文华酒店有很多精品美食餐厅;幸运商业中心:大部分店铺出售的是平价电子产品、衣服、鞋、运动用品和外佣汇钱银行;义安城是一座超大购物商场,国际大牌应有尽有,每间店铺装饰豪华,每一个广告都是一件艺术品;313索美塞商场比较适合年轻人,交通方便,就坐落于地铁站上;乌节中央商场有众多的火锅自助餐厅和美国烤牛排,一走出电梯就能闻到满楼飘香;先得坊有特设的母婴专卖店。

威斯码商场内的咖啡厅座椅全部用红色胶带封闭禁坐,像是 战地医院

对乌节路的再认识

从业旅游业多年以来,每有客人来到,我必然给客人分享乌节路的故事。有一次我问一位客人乌节路这三个字是什么意思,我得到的答案是:这条路上有很多茂密的大树,每天都有很多乌鸦在这里飞来飞去就像过节一样,所以这条路就叫乌节路。

这是至今为止我听到的最奇葩的解释,显然这位客人是从字面来理解的。我并没有嘲笑这位客人的意思。我要感谢他,首先他出国旅游选择了新加坡,说明他对新加坡有兴趣,想要进一步了解体验新加坡,而且这正是我讲新加坡故事最好的机会,我们也要感谢这位游客对新加坡的贡献。

乌节路这条长不过三公里的路,它不是一条普通的商业街道,是新加坡发展史的缩影,从东陵坊一路走到总统府,这条路不仅讲述著从殖民统治到建国的历史;也讲述著从早期种植甘蜜胡椒等香料的植物一条街到如今每年绚丽焕彩的热带圣诞树的转变;从当初的香料园到如今的购物娱乐街、从最大的果园克雷摩(Claymore)到如今的泰国大使馆,讲述著新加坡的外交史;董竟俊、邵逸夫等等这些商业巨子的名字不仅展现了早期移民先贤的艰辛,更昭示了奋斗不止的新加坡精神;从当初的坟场一片到如今的比耐力赢轿车大赛场地的华丽转身,还有沿路的十一组雕塑作、每一条道路名称背后都是一段经典的故事等等,无不从每一个截面讲述著新加坡的方方面面,点点滴滴。

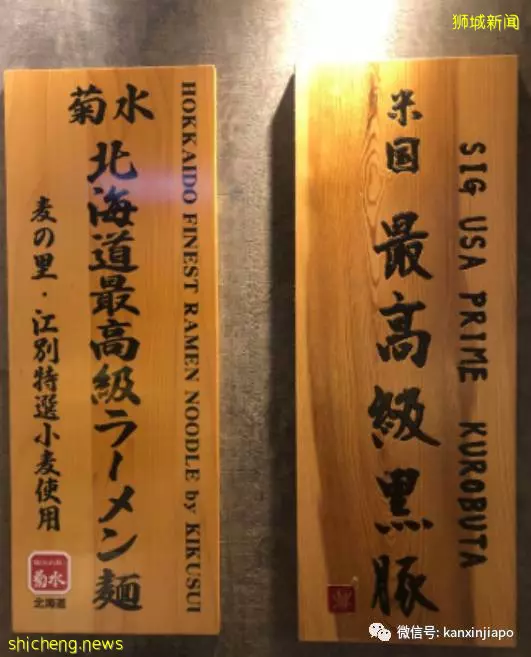

日本文化里的豚是华文文化里的“家猪”的意思

乌节路代表了新加坡的历史文化、美食文化、建筑文化、道路文化、城市规划文化、娱乐文化、雕塑文化,乌节路就是新加坡文化的一个超浓缩版,也是新加坡经济的晴雨表,是新加坡一个靓丽的名片,她就像一条彩带飘扬在新加坡的中央,不仅色彩艳丽而且每一条彩带都讲述著一段段不太遥远、陌生却又亘古久远、耐人寻味的故事。

对商业模式的思考

疫情在打乱了人们正常生活的同时肯定也打乱了既有的商业模式,政府连续推出三个预算案,给企业商家高额津贴、租金回扣等,意在帮助企业、商家、国民度过难关,在我巡视的过程中,我看到一方面各个商场里绝大多数店铺是“关门大吉”,另外一方面,很多商场里的走廊等公共空间空调照开、电梯照开、水电照开、保安照值班、基本设施照常运转,这对商家来说都是成本。随着科技的发展,电子商务、网购越来越成为一种趋势,人们开始反思:我们每个商铺真的需要这么大的面积空间吗?真的有必要支付这么多的租金吗?一样的空间可不可以细分出租给两三个人或多人共享?商店可不可以只是用作商品展示而不是销售,鼓励消费者网购?这样对商家、租户、消费者每一方都降低了成本、节省了时间,商场空间是否可以得到最大利益化?

我想一场商业模式变革或许已经在悄然进行中,电子商务势不可挡,新科技改变了人们的思维模式、生活方式,丰富人们的生活内容,提升人们的生活质量。背离传统模式、变革转型走上新轨,将是浴火重生,破茧为蝶的契机。正如李总理所说:一些行业受到的颠覆性的影响将是长久的。企业必须改变经营模式才能生存,一些工作正在或将被淘汰,受影响的员工必须重新受训,以胜任新领域的工作。所以客观地讲疫情也给了我们一个重新思考、重新开始的机会。

义安城一个店铺里的花已经因, “久旱无雨”而凋枯,它在等待 著甘露的降临重启生命。

对新加坡多元文化的思考与再认识

新加坡无愧于美食天堂的美誉,只要来到这里,就可以遍尝世界各国美食,来新加坡一游不亚于一趟环球之旅,法餐、西班牙餐、意大利餐、美国烤牛排、日餐、韩餐,餐餐特色,美味佳肴。

新加坡把世界各地美食集中在一个屋檐下,这里也是研究美食文化的好地方。比如,在巡视过程中我就注意到日本餐厅和中餐厅的文化差异,对于猪骨猪排,日餐餐厅挂出的牌子用的“豚”字,而中餐厅则直接用“猪”字,比如猪排。在日本文化里,豚是指圈养的“家猪”,而华文里的猪却是日本文化里的“野猪”,正好相反。这是因为日本早期只有野猪没有家猪,家猪是后来在唐朝时从中国传入日本的。

对于我们日常料理用的酱油,日本人用黄豆做酱油,叫做“阳油”,台湾早期只有黑豆没有黄豆,中国大陆、台湾用黑豆做酱油,叫做“阴油”,而日本早期没有黑豆。新加坡分为酱油和酱清两种,为美食提供了多一种选择。

快餐起源于西方,三文治在英国发明;玉米、马铃薯、番薯分别起源于中南美洲后传入世界各地,所以爆米花首先在美国出现,北美洲、欧洲人很喜欢炸薯条,更不用说美国发明的可乐了。在313索美塞一楼就有一间爆米花专卖店,生意超好。有资料说电影院售卖爆米花的利润远大于电影票的收入。

虽然番薯、马铃薯都起源于美洲,但在世界各地,马铃薯要比番薯的消费市场大得多,就因为马铃薯本身中性无味,容易烹饪成各种口味而且易于运输、储藏。地瓜本身是甜味,较难烹饪成需要的口味,而且番薯含糖较高易变质难储存运输,真是一旦红袍加身就变得娇贵起来,但炒番薯叶却是南洋一道令人喜欢的时令蔬菜,而马铃薯叶有毒素则无法上桌。

小麦起源于西亚,传到埃及、欧洲的时候就变成了烤炉里的面包,法国面包名闻天下;传到东方的时候就变成了碗里的面条蒸笼里的馒头锅里的饺子,传到南亚则变成飞饼与馕。

快餐文化又是与经济和科技发展水平相适应的,正是由于西方经济发达、汽车发明产生于西方,人们节奏快,快餐就应运而生;东方传统上是农业国,现代工业姗姗来迟,人们有时间慢慢品尝,所以面条汤就很适合这种生活方式,而且面条不方便携带,要趁热吃,对包装有要求,适合堂食。喝茶需要热水、坐下来、有心情,所以华人叫做“品茶”。

初期的快餐文化着重于快买快食用,快速喂饱肚子,但是当东方也开始现代工业的时候,方便面便应运而生,由台湾华人上世纪六十年代发明的,其目的就是在短时间内让人吃饱。

了解一个国家、一个地区的文化最便捷的方式是了解他的饮食,从饮食着手,是最直接有效的方法。在新加坡这块弹丸之地,各种美食,林林总总,更不用提及米其林美食、印度餐、马来餐等等,我们就研究这些美食的产生、演化、了解这些美食后面的历史、文化,人类的发展、进化,已经是洋洋大观。

新加坡其实就是一盘色拉,这盘色拉原料丰富、色彩丰富、营养丰富、自由搭配、组合精妙、种类繁多、不一而足,色香味营养俱全。每种原料都保持了自己的原味与个性,独立存在,这既彰显了新加坡各个族群既独立存在、保持传承自己文化特色、互相尊重,又彰显了各族群相互团结、和谐共处、共存共荣。

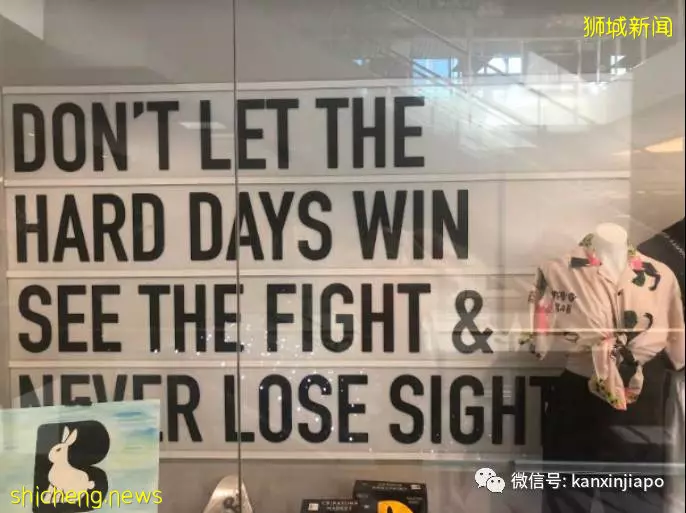

313 索美塞一家服装店橱窗里的广告词写得很好:不忘初心,激励信心,投入战斗,战胜时艰!