有熟食攤位老闆,提出請我們吃午餐而且表示要多給我們飯菜,我們深表感謝離開,繼續工作;

有髮廊老闆看我們說:「God blessings」;

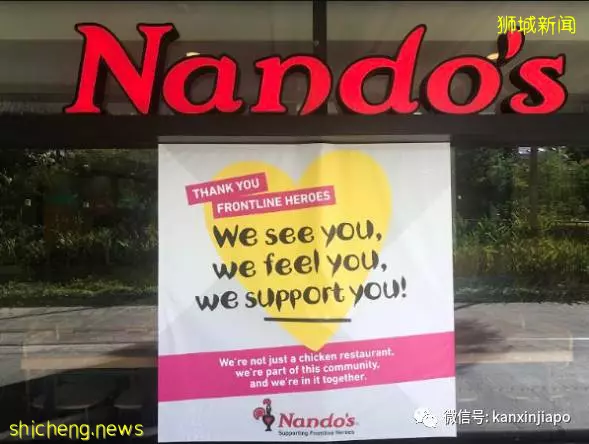

東陵坊餐廳 Nando’s 在自己的櫥窗上掛出鼓舞 人心的話語。

在東陵坊有一點飲食餐廳Nando’s,在窗戶上掛起了一面很大的標語:We see you, we feel you, we support you,我們看到了你,我們感覺到了你,我們支持你!

在皇族酒店的入門楣上拉起了一幅超大橫幅:SGUnited To our courageous heroes, thank you! Each one of you is in our thoughts and prayers daily. You inspire us. Stay Strong Spirit of RP,我們新心相印,致敬我們勇敢的英雄,謝謝你們! 我們每天心心念念為你們,你們在鼓舞著我們,我們一起越戰越勇!這就是新加坡精神!

人間自有溫情,這些點點滴滴溫馨時刻,無不對我們都是極大的支持和鼓勵,也增加了我們的責任感和榮譽感。當然作為工作人員,我們是不可以接受免費的饋贈。我們不可以給新加坡廉潔的形象添加不適當的符號色彩。

在東陵坊超市,超市裡廣播員用最溫馨的話語提醒著購物者:親愛的顧客,您的安全始終是我們最重要的事,為保持社交距離,在這非常時期,請你注意安全,在結帳時,請按照地面上的安全標誌,請保持一米的距離。謝謝您的理解與配合,祝您購物愉快。

我從工作中得到的收穫遠大於付出

不可否認我們工作中偶爾會遇到些許的不愉快、身體會疲勞,特別是兩腳走了一天會很累,但是我從工作中得到的收穫遠遠大於我的付出,我非常榮幸疫情期間能夠成為服務人員,使我對新加坡的歷史、文化、建築、美食、城市規劃等方面有更全面、更深刻的認識。

就單單從烏節路來講,我學到了以下非常有趣的新知識:· 新加坡早期的火車是通過烏節路的:早期的火車站就設在現在的登路,從登路出發經過烏節路到紐頓圈然後進入武吉知馬路,後來路線才改變。烏節路上的鐵路段就是現在的烏節門大廈到翡翠山,烏節門大廈門口的天橋就代表著早期的鐵路,這也是目前烏節路上唯一的一座天橋· 新加坡的第一間超市是設在先得坊的冷藏式超市(COLD STORAGE),成立於1903年· 新加坡的第一間星巴克是在烈大廈一樓,(第一百間在安德遜橋頭的船屋),全新加坡有一百萬的星巴克會員,星巴克一年單單咖啡的銷售量就是三百五十萬杯,平均一天銷售一千杯· 烏節路上的第一個巴剎是在現在的烏節大廈(Orchard Plaza)所在的位置· 在中央商業城四樓的攀岩牆是世界最高的室內攀岩牆· 遠東商業大廈是新加坡最多店鋪的商場,有八百多間· 有最多美食店鋪的商場在313索美塞· 烏節中央商業城是新加坡電梯最多的商場,有十二部電梯· 偉樂坊是新加坡唯一一個安裝旋轉手扶電梯的商場· 偉樂坊里有老牌百貨公司馬莎(Marks & Spencer)在新加坡開設的第一家咖啡館,這也是新加坡首家餐桌式服務咖啡館· Robinson Hereen大廈就是麒麟大廈· 新加坡第一款歐式軟麵包品牌在313地下三樓大餐廳內· 新加坡最長的一個店鋪名字有39個英文字母,在遠東商業中心· 新加坡最短的店鋪就兩個英文字母sf,在313地下三層· 世界最高的「女人」是在烏節中央商業城內,有20米高,左手提著兩個精美的購物袋,代表著烏節路是購物天堂· 泰國大使館是烏節路上的唯一大使館

烏節門天橋就是早期火車從登路火車站 出發、經過烏節路到達翡翠山、在紐頓 圈轉入武吉知馬路的鐵路經過的地方。

還有其它有趣的發現,比如:· 烏節路上總共有七家超市而且全部在地下,其中有四家是COLD STORAGE· 有家餐廳的名字是顏色來命名的:Indigo Blue(靛藍)在邵氏中心內· High Tea是英國的下午茶,相當於粵式下午茶· Don Don Donki是日語「唐吉可德」的意思,是一間超市,在烏節中央商城地下· 烏節門大廈里的音樂最煽情· 在義安城裡就有四間翡翠餐廳,但每間餐廳都售賣不同的美食

新加坡就如一粒多面體的鑽石,每一面都閃耀著光彩,她的美藏在細節里,是一種「精細之美」,藏在你的不經意之中,需要帶著精美的心情慢慢品嘗,慢走慢看慢欣賞,就比如飲食業者給自己的餐廳取名體現了業者的精思妙想,有一間麵食餐廳給自己取名「I want my noodles」,華語譯過來是「見面才吃」。從英文的角度看,這是一句話,直接告訴你這是一家麵食館。從華語角度看,不僅告訴人它是麵食館,人情味更濃,「你不來我不吃,一直等到你來這碗面才有味道」,就像是戀人相約般。

有一位業者給自己餐廳取名Curry Leaf,咖喱葉餐廳,一聽那名字就讓人聯想到翠綠美味的咖喱香料,在暑熱的赤道給人以涼爽之感。有一位業者給自己餐廳取名The Ship,餐廳本身裝飾的就像一艘船,食客像是在碧波蕩漾的一艘船上享用美食。 烏節路是著名的購物一條街,是遊客的必到之地,逛街就是逛商場,逛商場就是逛商店,就是欣賞櫥窗展示、產品陳設、享受購物之樂。義安城裡的背景音樂最浪漫,配合淡淡的香水味道,就是不購物到裡面走一走也是美妙的享受。如果喜歡搖滾樂的話則可到文華酒店,邊享美食邊欣賞。

大米刻詩須細卡, 岩石雕像要遠觀。新加坡的美是精細之美、纖細之美,而不是粗曠之美、廣野之美;天地有大美,獅城有精美。

對烏節路上的商場特色基本歸類

我們每天走在烏節路上,自己對烏節路有了更深一層全面的認識,我基本上可以把烏節路上的幾個大型商場做一個基本的分類,比如:東陵坊:是最靠近東陵坊一帶豪宅、大使館區的大型商場,二樓商場SCOOP專售各類有機產品;東陵購物中心:是新加坡的「淘寶城」,有各種各樣的藝術品、古董、編織地毯、珠寶等。還有多間專業的裁縫;福林商場:俗稱「兒童玩具反斗城」,是選購兒童玩具、推車的首選;邵氏中心和文華酒店有很多精品美食餐廳;幸運商業中心:大部分店鋪出售的是平價電子產品、衣服、鞋、運動用品和外傭匯錢銀行;義安城是一座超大購物商場,國際大牌應有盡有,每間店鋪裝飾豪華,每一個廣告都是一件藝術品;313索美塞商場比較適合年輕人,交通方便,就坐落於地鐵站上;烏節中央商場有眾多的火鍋自助餐廳和美國烤牛排,一走出電梯就能聞到滿樓飄香;先得坊有特設的母嬰專賣店。

威斯碼商場內的咖啡廳座椅全部用紅色膠帶封閉禁坐,像是 戰地醫院

對烏節路的再認識

從業旅遊業多年以來,每有客人來到,我必然給客人分享烏節路的故事。有一次我問一位客人烏節路這三個字是什麼意思,我得到的答案是:這條路上有很多茂密的大樹,每天都有很多烏鴉在這裡飛來飛去就像過節一樣,所以這條路就叫烏節路。

這是至今為止我聽到的最奇葩的解釋,顯然這位客人是從字面來理解的。我並沒有嘲笑這位客人的意思。我要感謝他,首先他出國旅遊選擇了新加坡,說明他對新加坡有興趣,想要進一步了解體驗新加坡,而且這正是我講新加坡故事最好的機會,我們也要感謝這位遊客對新加坡的貢獻。

烏節路這條長不過三公里的路,它不是一條普通的商業街道,是新加坡發展史的縮影,從東陵坊一路走到總統府,這條路不僅講述著從殖民統治到建國的歷史;也講述著從早期種植甘蜜胡椒等香料的植物一條街到如今每年絢麗煥彩的熱帶聖誕樹的轉變;從當初的香料園到如今的購物娛樂街、從最大的果園克雷摩(Claymore)到如今的泰國大使館,講述著新加坡的外交史;董竟俊、邵逸夫等等這些商業巨子的名字不僅展現了早期移民先賢的艱辛,更昭示了奮鬥不止的新加坡精神;從當初的墳場一片到如今的比耐力贏轎車大賽場地的華麗轉身,還有沿路的十一組雕塑作、每一條道路名稱背後都是一段經典的故事等等,無不從每一個截面講述著新加坡的方方面面,點點滴滴。

日本文化里的豚是華文文化里的「家豬」的意思

烏節路代表了新加坡的歷史文化、美食文化、建築文化、道路文化、城市規劃文化、娛樂文化、雕塑文化,烏節路就是新加坡文化的一個超濃縮版,也是新加坡經濟的晴雨表,是新加坡一個靚麗的名片,她就像一條彩帶飄揚在新加坡的中央,不僅色彩艷麗而且每一條彩帶都講述著一段段不太遙遠、陌生卻又亘古久遠、耐人尋味的故事。

對商業模式的思考

疫情在打亂了人們正常生活的同時肯定也打亂了既有的商業模式,政府連續推出三個預算案,給企業商家高額津貼、租金回扣等,意在幫助企業、商家、國民度過難關,在我巡視的過程中,我看到一方面各個商場裡絕大多數店鋪是「關門大吉」,另外一方面,很多商場裡的走廊等公共空間空調照開、電梯照開、水電照開、保安照值班、基本設施照常運轉,這對商家來說都是成本。隨著科技的發展,電子商務、網購越來越成為一種趨勢,人們開始反思:我們每個商鋪真的需要這麼大的面積空間嗎?真的有必要支付這麼多的租金嗎?一樣的空間可不可以細分出租給兩三個人或多人共享?商店可不可以只是用作商品展示而不是銷售,鼓勵消費者網購?這樣對商家、租戶、消費者每一方都降低了成本、節省了時間,商場空間是否可以得到最大利益化?

我想一場商業模式變革或許已經在悄然進行中,電子商務勢不可擋,新科技改變了人們的思維模式、生活方式,豐富人們的生活內容,提升人們的生活質量。背離傳統模式、變革轉型走上新軌,將是浴火重生,破繭為蝶的契機。正如李總理所說:一些行業受到的顛覆性的影響將是長久的。企業必須改變經營模式才能生存,一些工作正在或將被淘汰,受影響的員工必須重新受訓,以勝任新領域的工作。所以客觀地講疫情也給了我們一個重新思考、重新開始的機會。

義安城一個店鋪里的花已經因, 「久旱無雨」而凋枯,它在等待 著甘露的降臨重啟生命。

對新加坡多元文化的思考與再認識

新加坡無愧於美食天堂的美譽,只要來到這裡,就可以遍嘗世界各國美食,來新加坡一游不亞於一趟環球之旅,法餐、西班牙餐、義大利餐、美國烤牛排、日餐、韓餐,餐餐特色,美味佳肴。

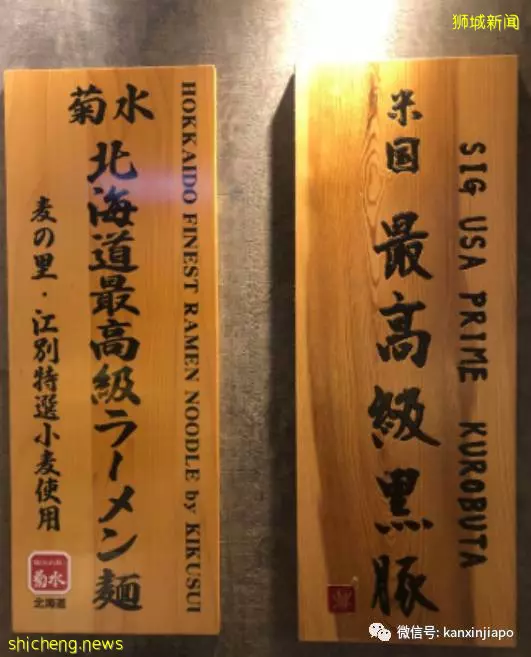

新加坡把世界各地美食集中在一個屋檐下,這裡也是研究美食文化的好地方。比如,在巡視過程中我就注意到日本餐廳和中餐廳的文化差異,對於豬骨豬排,日餐餐廳掛出的牌子用的「豚」字,而中餐廳則直接用「豬」字,比如豬排。在日本文化里,豚是指圈養的「家豬」,而華文里的豬卻是日本文化里的「野豬」,正好相反。這是因為日本早期只有野豬沒有家豬,家豬是後來在唐朝時從中國傳入日本的。

對於我們日常料理用的醬油,日本人用黃豆做醬油,叫做「陽油」,台灣早期只有黑豆沒有黃豆,中國大陸、台灣用黑豆做醬油,叫做「陰油」,而日本早期沒有黑豆。新加坡分為醬油和醬清兩種,為美食提供了多一種選擇。

快餐起源於西方,三文治在英國發明;玉米、馬鈴薯、番薯分別起源於中南美洲後傳入世界各地,所以爆米花首先在美國出現,北美洲、歐洲人很喜歡炸薯條,更不用說美國發明的可樂了。在313索美塞一樓就有一間爆米花專賣店,生意超好。有資料說電影院售賣爆米花的利潤遠大於電影票的收入。

雖然番薯、馬鈴薯都起源於美洲,但在世界各地,馬鈴薯要比番薯的消費市場大得多,就因為馬鈴薯本身中性無味,容易烹飪成各種口味而且易於運輸、儲藏。地瓜本身是甜味,較難烹飪成需要的口味,而且番薯含糖較高易變質難儲存運輸,真是一旦紅袍加身就變得嬌貴起來,但炒番薯葉卻是南洋一道令人喜歡的時令蔬菜,而馬鈴薯葉有毒素則無法上桌。

小麥起源於西亞,傳到埃及、歐洲的時候就變成了烤爐里的麵包,法國麵包名聞天下;傳到東方的時候就變成了碗里的麵條蒸籠里的饅頭鍋里的餃子,傳到南亞則變成飛餅與饢。

快餐文化又是與經濟和科技發展水平相適應的,正是由於西方經濟發達、汽車發明產生於西方,人們節奏快,快餐就應運而生;東方傳統上是農業國,現代工業姍姍來遲,人們有時間慢慢品嘗,所以麵條湯就很適合這種生活方式,而且麵條不方便攜帶,要趁熱吃,對包裝有要求,適合堂食。喝茶需要熱水、坐下來、有心情,所以華人叫做「品茶」。

初期的快餐文化著重於快買快食用,快速喂飽肚子,但是當東方也開始現代工業的時候,方便麵便應運而生,由台灣華人上世紀六十年代發明的,其目的就是在短時間內讓人吃飽。

了解一個國家、一個地區的文化最便捷的方式是了解他的飲食,從飲食著手,是最直接有效的方法。在新加坡這塊彈丸之地,各種美食,林林總總,更不用提及米其林美食、印度餐、馬來餐等等,我們就研究這些美食的產生、演化、了解這些美食後面的歷史、文化,人類的發展、進化,已經是洋洋大觀。

新加坡其實就是一盤色拉,這盤色拉原料豐富、色彩豐富、營養豐富、自由搭配、組合精妙、種類繁多、不一而足,色香味營養俱全。每種原料都保持了自己的原味與個性,獨立存在,這既彰顯了新加坡各個族群既獨立存在、保持傳承自己文化特色、互相尊重,又彰顯了各族群相互團結、和諧共處、共存共榮。

313 索美塞一家服裝店櫥窗里的廣告詞寫得很好:不忘初心,激勵信心,投入戰鬥,戰勝時艱!