[摘要]李光耀在中国得到的评价前后转变很大,这是我国的政治生态变化所致,同时也来自他本人的争议性。身为华人却不太喜欢中国,主张民主自由却搞独裁乃至世袭,作为发达国家却还保留鞭刑这种酷刑……

每逢年底年初,各大媒体总要总结一下过去一年的重大新闻。在各大媒体评选的2015年十大国际新闻中,“李光耀去世”都名列其中。去年3月他去世时,媒体已经对他的功过盖棺论定,只是没想到他过世后影响力依然在。去年11月,“习马会”举行,举办地与23年前的“汪辜会谈”一样,都在新加坡,李光耀的儿子李显龙接替父亲,成为了给两岸搭桥的那个人。

从36岁当选新加坡总理,到91岁辞世,李光耀在国际政治舞台上闪耀了半个多世纪,是当之无愧的新加坡国父。而作为华人,他与中国的关系却忽远忽近。一方面,海峡两岸两次最重要的会谈地点都选在新加坡,李光耀及其子都起到至关重要的作用,足以显示其特殊地位;另一方面,新加坡又是最晚与中国建交的东南亚国家,李光耀本人甚至曾在《人民日报》上被斥为“傀儡”“走狗”。这一切的来龙去脉又是怎样的呢?

一、1950年代 直呼其名李光耀

能以管理弹丸之地的新加坡而跻身世界伟大政治家之列,可见李光耀的政治天赋之高。他早年留学英国,回到新加坡后从事律师职业,不到30岁就因代表罢工的邮差与政府谈判而声名大噪,后来顺利当选立法议员。

中国人第一次知道这个名字是在1955年,那时年仅32岁的他已经开始谋划大事——带领新加坡独立。“新加坡人民行动党立法议员李光耀支持马歇尔的提案。他还要求立即在新加坡实现完全的独立。”《人民日报》用这四十多个字描述了这位年轻议员的事迹。当时谁都不会想到,日后《人民日报》还将几百次写到他。

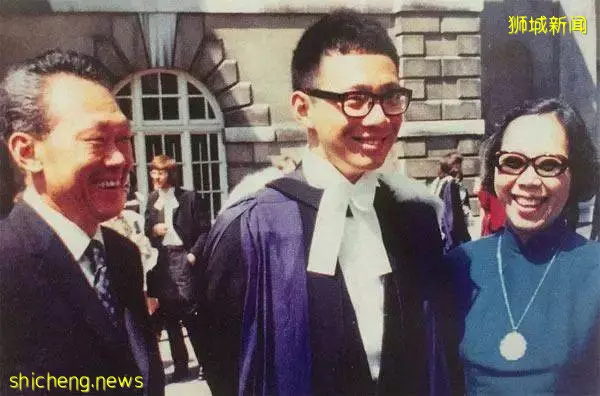

李光耀一家,他怀中抱着的是他的大儿子李显龙。

二十年后,李显龙从剑桥大学毕业,父母参加他的毕业典礼。

又过了三十年,已成为新加坡副总理(此后不久成为总理)的李显龙与父母一起,庆祝父亲八十寿辰。

彼时新中国成立不久,全球也处于第三世界国家纷纷独立的大背景之下,所以中方对新加坡从马来西亚联邦独立出来这件事,总体上是支持的。而李光耀本人也被描述为领导第三世界人民摆脱西方殖民统治的领袖形象。

到1959年新加坡正式自治,这一形象依然如是。《人民日报》在新加坡自治后第二天即以四篇报道的专题形式,大规模报道了该事件。其中给李光耀个人出了个“豆腐块”短文,介绍了一下他的生平:

“即将出任实施新加坡内部自治的新宪法的第一任总理的李光耀,从人民行动党建党时起就是该党的总书记。……在新加坡地方当局同英国殖民地部在1956年、1957年和1958年举行的三次关于新加坡实现自治的谈判中,李光耀都以人民行动党代表的资格参加了谈判。”

这段报道文字平实不含感情色彩,按说是标准的新闻报道,但如果放在时代背景下看,又不那么“标准”。如果翻看五六十年代的《人民日报》,会发现大量带有感情色彩的新闻报道,尤其是对国外领导人的介绍,泾渭分明地分为两类:一类是朋友,另一类是敌人;要么是“兄弟般的情谊”,要么是“无耻的走狗”。

像对李光耀这样平实介绍,不褒不贬的描述,只因为四个字——跟他不熟。

新中国成立最初的十年,只有三十几个国家与中国建交,他们中的大多数都是社会主义阵营的,其他也多是印度、巴基斯坦这种近邻,有“兄弟般的情谊”。而经过韩战及与苏联关系恶化之后,围绕在美苏两大国周围的国家又都被我们视为敌人,所以当时报纸上介绍到大多数国家,跟我们都是非敌即友的关系。而像新加坡这种新兴地区,我们没怎么打过交道,不太熟悉,所以报道上反倒客观中立了很多。

俗话说,一回生两回熟,随着两国渐渐熟悉起来,新加坡与李光耀本人也在我们的新闻报道中有了敌友之分。准确地说,是成为了敌人。

二、1960年代初 消失不见的李光耀

1959年李光耀虽当选总理,但当时新加坡并非一个独立的国家,而是英联邦的一个组成部分。当选后与马来西亚共产党(以下简称马共)展开合作,谋求自治。如上文所述,我国报纸对其报道多以正面为主。

而在1963年新加坡脱离英联邦加入马来西亚联邦后,李光耀领衔的人民行动党与马共以及马来西亚联邦政府的冲突开始加剧,他也下令逮捕了多名马共高层。同时在另一些事务上,他的立场又与中方相近。

这时我国媒体对李光耀的报道上是有些尴尬的:他抓了马共高层,我们不能再像以前那样说他好;而在一些事务上与我方立场相近,又不能说他不好。那咋办?索性不说。因此1960年代初,我国报纸有差不多四年的“李光耀空窗期”,在这几年中没报道过李光耀的事迹。

直到1963年,才零星又有关于他的一些报道。1963年12月18日,《人民日报》一篇题为《新加坡总理就我政府建议复函周总理》的报道中提及李光耀:“李光耀在复函中说:‘新加坡政府认为,一切争取废除核战争的努力都值得支持。’”

1963年9月,李光耀在新加坡视察的情景

需要注意的是,像李光耀复函这种报道,虽也提到他,但仍属“冷处理”,报道的唯一原因是他赞同了周恩来总理的观点。中国在1964年研制出核武器之前,饱受美苏的核讹诈,因此主张禁用核武器。在“禁核”这点上,中、新诉求一致。显然,这种相同的诉求在中国试爆原子弹成功后也不复存在了。

三、1966-1972 “傀儡”“走狗”李光耀

因为一些政治分歧,新加坡在加入马来西亚联邦仅两年后宣布退出,彻底成为一个独立的国家。其实“退出”只是比较体面的说法,准确地说应该是被“撵出去了”。因为民族问题,以华人为主的新加坡与以马来人为主的马来亚冲突不断,李光耀与马来西亚总理也互相指责,最后到了过不下去的地步,马来西亚联邦就把新加坡“开除”了。

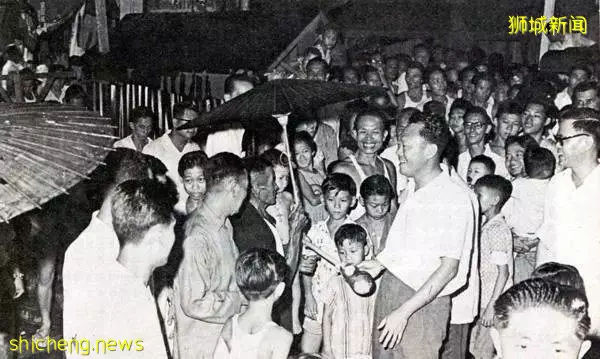

李光耀在新加坡的“国父”地位是一步步积累起来的,图为赢得选战后,支持者将他抛起。

李光耀后来回忆,这一生最迷茫的时刻,就是被撵出去的这一段。新加坡那时真叫一穷二白,人均GDP450美元(对比下,中国2014年是6700美元),完全没有农业,几乎没有工业,甚至没有足够的劳动力(总人口200万,还没现在的北京市朝阳区人口多)。

这种情况下,要养活这些人,还要发展,怎么办?大概只有一条路——抱大腿。

李光耀去世时,曾有媒体概括过他当年如何努力地抱大腿,这里摘抄一段:“李光耀和他的团队都成了‘推销员’,为了游说美国企业进驻工业园,李光耀亲自访美向美国商人讲述新加坡从小小渔村开始的奋斗史,惠普和通用电气等美国大公司相继进驻,美国企业的成功也鼓励日本商家来新加坡投资。”

被撵出马来西亚联邦后,李光耀通过电视向国民发言,呼吁人民要保持镇定,但自己却无法控制情绪,流下泪水。

简单讲就是四个字,吸引外资。作为经济欠发达地区,这是最简便快捷的发展模式,二十年后的中国也是这么干的。但当时是1960年代,中国正在“文革”前夜,以阶级斗争为纲,新加坡这种“投靠美帝”的做法挑起了我们的神经。

在此之后,我们报纸上对他的称呼画风突变,概括起来就是七个字:“我们不跟你好了!”

1966年4月,亚非记协书记处会议在北京召开。与会者通过了“支持各国人民斗争的决议”,其中有关新加坡的部分是这么写的:“会议谴责帝国主义者的傀儡、阿卜杜勒·拉赫曼和李光耀集团强行实施各式各样的法西斯法律、法令和条例来剥夺马来亚(包括新加坡)人民的民权,特别是剥夺新闻和出版自由。”

这是李光耀第一次被中国媒体斥为“傀儡”,自此他进入了敌人的那一拨,成为了我国报纸常常批判的对象。这篇批判李光耀的报道发在当天《人民日报》的第三版,翻过来第五版上,是整版批判吴晗《海瑞罢官》的文章。那之后不久,“文革”就正式开始了。

1960-70年代是新加坡抱紧欧美大腿的时代,图为李光耀与英国女王伊丽莎白二世。

当时中国与世界上两个超级大国都互相为敌,称美国为“美帝”,苏联为“苏修”。李光耀只与美帝亲近时被我们的报纸称为“傀儡”,那如果再与苏修搭上关系呢?

1968年8月12日《人民日报》的一篇报道称:“苏修叛徒集团最近又派遣一些代表团到‘马来西亚’活动,加紧同美英帝国主义的工具拉赫曼—李光耀傀儡集团在政治、经济和文化上的勾结,进行反共、反华、反人民的罪恶活动。”

文中马来西亚四个字是打了引号的。由于和美帝、苏修两大对手都搭上了关系,中方此时已经不承认马来西亚和新加坡两国的独立性,在公开报道中对这两个国家都打上了引号。当时中方显然是把马来西亚和新加坡当成了一个整体,“拉赫曼—李光耀傀儡集团”就以马、新两国总理的名字代替两国。但李光耀本人肯定是不认同这个说法的,因为当年正是拉赫曼把新加坡从马来西亚“撵出去”的。两人互为政敌,有切齿的仇恨,却被中国的报纸“绑”在了一起。

李光耀在《人民日报》上一直“衰”到了1971年。这一年的5月2日,《人民日报》编译了各国喜迎五一国际劳动节的文章。其中“马来亚革命之声”电台的社论称:“当前,英帝国主义及其走狗拉扎克集团和李光耀集团,正在进一步强化法西斯统治机器,加紧镇压人民群众的革命斗争。”

这篇报道放在当天报纸的第七版,前几版大都是五一当天各界庆祝活动的报道。其中头版头条是《伟大领袖毛主席和他的亲密战友林彪副主席同首都五十万革命群众和国际友人欢庆“五一”》。当时的人们可能会以为,林副主席会永远健康下去,李光耀也将永远是我们的敌人,美帝的走狗,苏修的傀儡。

当然,现在我们知道,历史往相反的方向发展了。

四、1972-1980 “总理”李光耀

1971年,对中国影响最大的事除了林彪的自我毁灭外,可能要算中国在外交方面的突破了。这一年的4月,结束日本世乒赛征程的美国桌球队受邀来到中国,与中国队进行友谊赛。这场实力悬殊的比赛可谓是世界历史上最重要的比赛之一,因为它开启了中美两国的和解之路,后世把它概括为用“小球转动大球”的“桌球外交”。

这件事附带把桌球的政治地位拔到了凌驾于其他一切运动的高度,只有这个小球能称为“国球”。当时冒着巨大政治风险与美国球员搭讪的桌球国手庄则栋,则在两年后直升国家体委主任,也开启了他一生的悲喜之路。除了这次广为人知的“桌球外交”外,另一场稍小规模的“桌球外交”则不太为人所知。