[摘要]李光耀在中國得到的評價前後轉變很大,這是我國的政治生態變化所致,同時也來自他本人的爭議性。身為華人卻不太喜歡中國,主張民主自由卻搞獨裁乃至世襲,作為已開發國家卻還保留鞭刑這種酷刑……

每逢年底年初,各大媒體總要總結一下過去一年的重大新聞。在各大媒體評選的2015年十大國際新聞中,「李光耀去世」都名列其中。去年3月他去世時,媒體已經對他的功過蓋棺論定,只是沒想到他過世後影響力依然在。去年11月,「習馬會」舉行,舉辦地與23年前的「汪辜會談」一樣,都在新加坡,李光耀的兒子李顯龍接替父親,成為了給兩岸搭橋的那個人。

從36歲當選新加坡總理,到91歲辭世,李光耀在國際政治舞台上閃耀了半個多世紀,是當之無愧的新加坡國父。而作為華人,他與中國的關係卻忽遠忽近。一方面,海峽兩岸兩次最重要的會談地點都選在新加坡,李光耀及其子都起到至關重要的作用,足以顯示其特殊地位;另一方面,新加坡又是最晚與中國建交的東南亞國家,李光耀本人甚至曾在《人民日報》上被斥為「傀儡」「走狗」。這一切的來龍去脈又是怎樣的呢?

一、1950年代 直呼其名李光耀

能以管理彈丸之地的新加坡而躋身世界偉大政治家之列,可見李光耀的政治天賦之高。他早年留學英國,回到新加坡後從事律師職業,不到30歲就因代表罷工的郵差與政府談判而聲名大噪,後來順利當選立法議員。

中國人第一次知道這個名字是在1955年,那時年僅32歲的他已經開始謀劃大事——帶領新加坡獨立。「新加坡人民行動黨立法議員李光耀支持馬歇爾的提案。他還要求立即在新加坡實現完全的獨立。」《人民日報》用這四十多個字描述了這位年輕議員的事跡。當時誰都不會想到,日後《人民日報》還將幾百次寫到他。

李光耀一家,他懷中抱著的是他的大兒子李顯龍。

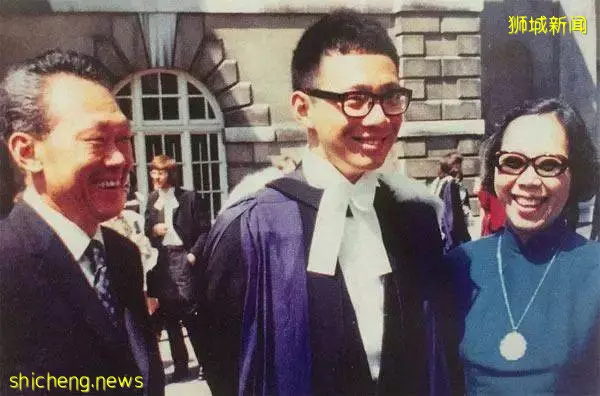

二十年後,李顯龍從劍橋大學畢業,父母參加他的畢業典禮。

又過了三十年,已成為新加坡副總理(此後不久成為總理)的李顯龍與父母一起,慶祝父親八十壽辰。

彼時新中國成立不久,全球也處於第三世界國家紛紛獨立的大背景之下,所以中方對新加坡從馬來西亞聯邦獨立出來這件事,總體上是支持的。而李光耀本人也被描述為領導第三世界人民擺脫西方殖民統治的領袖形象。

到1959年新加坡正式自治,這一形象依然如是。《人民日報》在新加坡自治後第二天即以四篇報道的專題形式,大規模報道了該事件。其中給李光耀個人出了個「豆腐塊」短文,介紹了一下他的生平:

「即將出任實施新加坡內部自治的新憲法的第一任總理的李光耀,從人民行動黨建黨時起就是該黨的總書記。……在新加坡地方當局同英國殖民地部在1956年、1957年和1958年舉行的三次關於新加坡實現自治的談判中,李光耀都以人民行動黨代表的資格參加了談判。」

這段報道文字平實不含感情色彩,按說是標準的新聞報道,但如果放在時代背景下看,又不那麼「標準」。如果翻看五六十年代的《人民日報》,會發現大量帶有感情色彩的新聞報道,尤其是對國外領導人的介紹,涇渭分明地分為兩類:一類是朋友,另一類是敵人;要麼是「兄弟般的情誼」,要麼是「無恥的走狗」。

像對李光耀這樣平實介紹,不褒不貶的描述,只因為四個字——跟他不熟。

新中國成立最初的十年,只有三十幾個國家與中國建交,他們中的大多數都是社會主義陣營的,其他也多是印度、巴基斯坦這種近鄰,有「兄弟般的情誼」。而經過韓戰及與蘇聯關係惡化之後,圍繞在美蘇兩大國周圍的國家又都被我們視為敵人,所以當時報紙上介紹到大多數國家,跟我們都是非敵即友的關係。而像新加坡這種新興地區,我們沒怎麼打過交道,不太熟悉,所以報道上反倒客觀中立了很多。

俗話說,一回生兩回熟,隨著兩國漸漸熟悉起來,新加坡與李光耀本人也在我們的新聞報道中有了敵友之分。準確地說,是成為了敵人。

二、1960年代初 消失不見的李光耀

1959年李光耀雖當選總理,但當時新加坡並非一個獨立的國家,而是大英國協的一個組成部分。當選後與馬來西亞共產黨(以下簡稱馬共)展開合作,謀求自治。如上文所述,我國報紙對其報道多以正面為主。

而在1963年新加坡脫離大英國協加入馬來西亞聯邦後,李光耀領銜的人民行動黨與馬共以及馬來西亞聯邦政府的衝突開始加劇,他也下令逮捕了多名馬共高層。同時在另一些事務上,他的立場又與中方相近。

這時我國媒體對李光耀的報道上是有些尷尬的:他抓了馬共高層,我們不能再像以前那樣說他好;而在一些事務上與我方立場相近,又不能說他不好。那咋辦?索性不說。因此1960年代初,我國報紙有差不多四年的「李光耀空窗期」,在這幾年中沒報道過李光耀的事跡。

直到1963年,才零星又有關於他的一些報道。1963年12月18日,《人民日報》一篇題為《新加坡總理就我政府建議復函周總理》的報道中提及李光耀:「李光耀在復函中說:『新加坡政府認為,一切爭取廢除核戰爭的努力都值得支持。』」

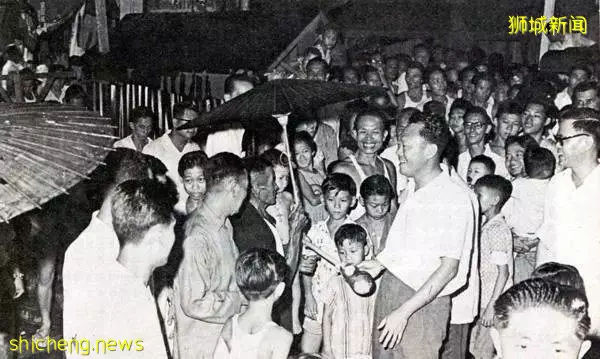

1963年9月,李光耀在新加坡視察的情景

需要注意的是,像李光耀復函這種報道,雖也提到他,但仍屬「冷處理」,報道的唯一原因是他贊同了周恩來總理的觀點。中國在1964年研製出核武器之前,飽受美蘇的核訛詐,因此主張禁用核武器。在「禁核」這點上,中、新訴求一致。顯然,這種相同的訴求在中國試爆原子彈成功後也不復存在了。

三、1966-1972 「傀儡」「走狗」李光耀

因為一些政治分歧,新加坡在加入馬來西亞聯邦僅兩年後宣布退出,徹底成為一個獨立的國家。其實「退出」只是比較體面的說法,準確地說應該是被「攆出去了」。因為民族問題,以華人為主的新加坡與以馬來人為主的馬來亞衝突不斷,李光耀與馬來西亞總理也互相指責,最後到了過不下去的地步,馬來西亞聯邦就把新加坡「開除」了。

李光耀在新加坡的「國父」地位是一步步積累起來的,圖為贏得選戰後,支持者將他拋起。

李光耀後來回憶,這一生最迷茫的時刻,就是被攆出去的這一段。新加坡那時真叫一窮二白,人均GDP450美元(對比下,中國2014年是6700美元),完全沒有農業,幾乎沒有工業,甚至沒有足夠的勞動力(總人口200萬,還沒現在的北京市朝陽區人口多)。

這種情況下,要養活這些人,還要發展,怎麼辦?大概只有一條路——抱大腿。

李光耀去世時,曾有媒體概括過他當年如何努力地抱大腿,這裡摘抄一段:「李光耀和他的團隊都成了『推銷員』,為了遊說美國企業進駐工業園,李光耀親自訪美向美國商人講述新加坡從小小漁村開始的奮鬥史,惠普和通用電氣等美國大公司相繼進駐,美國企業的成功也鼓勵日本商家來新加坡投資。」

被攆出馬來西亞聯邦後,李光耀通過電視向國民發言,呼籲人民要保持鎮定,但自己卻無法控制情緒,流下淚水。

簡單講就是四個字,吸引外資。作為經濟欠發達地區,這是最簡便快捷的發展模式,二十年後的中國也是這麼乾的。但當時是1960年代,中國正在「文革」前夜,以階級鬥爭為綱,新加坡這種「投靠美帝」的做法挑起了我們的神經。

在此之後,我們報紙上對他的稱呼畫風突變,概括起來就是七個字:「我們不跟你好了!」

1966年4月,亞非記協書記處會議在北京召開。與會者通過了「支持各國人民鬥爭的決議」,其中有關新加坡的部分是這麼寫的:「會議譴責帝國主義者的傀儡、阿卜杜勒·拉赫曼和李光耀集團強行實施各式各樣的法西斯法律、法令和條例來剝奪馬來亞(包括新加坡)人民的民權,特別是剝奪新聞和出版自由。」

這是李光耀第一次被中國媒體斥為「傀儡」,自此他進入了敵人的那一撥,成為了我國報紙常常批判的對象。這篇批判李光耀的報道發在當天《人民日報》的第三版,翻過來第五版上,是整版批判吳晗《海瑞罷官》的文章。那之後不久,「文革」就正式開始了。

1960-70年代是新加坡抱緊歐美大腿的時代,圖為李光耀與英國女王伊莉莎白二世。

當時中國與世界上兩個超級大國都互相為敵,稱美國為「美帝」,蘇聯為「蘇修」。李光耀只與美帝親近時被我們的報紙稱為「傀儡」,那如果再與蘇修搭上關係呢?

1968年8月12日《人民日報》的一篇報道稱:「蘇修叛徒集團最近又派遣一些代表團到『馬來西亞』活動,加緊同美英帝國主義的工具拉赫曼—李光耀傀儡集團在政治、經濟和文化上的勾結,進行反共、反華、反人民的罪惡活動。」

文中馬來西亞四個字是打了引號的。由於和美帝、蘇修兩大對手都搭上了關係,中方此時已經不承認馬來西亞和新加坡兩國的獨立性,在公開報道中對這兩個國家都打上了引號。當時中方顯然是把馬來西亞和新加坡當成了一個整體,「拉赫曼—李光耀傀儡集團」就以馬、新兩國總理的名字代替兩國。但李光耀本人肯定是不認同這個說法的,因為當年正是拉赫曼把新加坡從馬來西亞「攆出去」的。兩人互為政敵,有切齒的仇恨,卻被中國的報紙「綁」在了一起。

李光耀在《人民日報》上一直「衰」到了1971年。這一年的5月2日,《人民日報》編譯了各國喜迎五一國際勞動節的文章。其中「馬來亞革命之聲」電台的社論稱:「當前,英帝國主義及其走狗拉扎克集團和李光耀集團,正在進一步強化法西斯統治機器,加緊鎮壓人民群眾的革命鬥爭。」

這篇報道放在當天報紙的第七版,前幾版大都是五一當天各界慶祝活動的報道。其中頭版頭條是《偉大領袖毛主席和他的親密戰友林彪副主席同首都五十萬革命群眾和國際友人歡慶「五一」》。當時的人們可能會以為,林副主席會永遠健康下去,李光耀也將永遠是我們的敵人,美帝的走狗,蘇修的傀儡。

當然,現在我們知道,歷史往相反的方向發展了。

四、1972-1980 「總理」李光耀

1971年,對中國影響最大的事除了林彪的自我毀滅外,可能要算中國在外交方面的突破了。這一年的4月,結束日本世乒賽征程的美國桌球隊受邀來到中國,與中國隊進行友誼賽。這場實力懸殊的比賽可謂是世界歷史上最重要的比賽之一,因為它開啟了中美兩國的和解之路,後世把它概括為用「小球轉動大球」的「桌球外交」。

這件事附帶把桌球的政治地位拔到了凌駕於其他一切運動的高度,只有這個小球能稱為「國球」。當時冒著巨大政治風險與美國球員搭訕的桌球國手莊則棟,則在兩年後直升國家體委主任,也開啟了他一生的悲喜之路。除了這次廣為人知的「桌球外交」外,另一場稍小規模的「桌球外交」則不太為人所知。