优秀的艺术品在艺术家的创作空间诞生。艺术家一生中最常去的地方就是工作室,工作室是世俗生活隔离所、会客厅,更是灵感庇护所,流露艺术家个性与灵魂。空间在这座城市愈发昂贵,租赁或购买的艺术家如何应对?空间与艺术家、创作有怎样的亲密关系?

艺术家的工作室是一个特殊的空间,呼吸著自由奔放的气息。他们在那里生活、思考、创作,无论是宽裕还是挤迫,那一方净土,乃艺术家的精神庇护所、灵感诞生地。

本期专题走访雕塑家韩少芙位于月眠艺术中心的工作室,了解她面对空间不够用的烦恼。马来艺术家及藏家约翰·福兹把东部组屋单位打造成工作室,像欧洲殖民者的奢华住家,装置创作加以模仿。画家林仰章位于东部工业厂房的画室,把生活与艺术融于一体。来自欧洲巴尔干半岛的米连柯与迪莉娅夫妇在北部工业厂房偌大的工作室,配合需求成为灵魂庇护所。

为雕塑艺术当“孟母” 韩少芙(雕塑家)

月眠艺术中心工作室:720平方英尺

雕塑家韩少芙在月眠艺术中心的工作室做小件陶塑。(陈来福摄)

本地知名雕塑家韩少芙(77岁)位于月眠艺术中心(Goodman Arts Centre)的工作室高6米,面积720平方英尺,有点凌乱,四周散落多个造型不一的小件陶雕。汉白玉与青铜雕卖了多件,韩少芙将仅剩几件用塑料袋包裹着,以免弄脏。

韩少芙的汉白玉作品。(陈来福摄)

雕塑是立体与空间的艺术,新加坡面积小,空间不够用,创意难以施展,加上创作时会发出噪音,老在担心邻居不高兴会投诉,令人头痛。这已是韩少芙的N个工作室了。

1983年从英国留学回国的韩少芙在樟宜监狱一带租洋房住了一年,租金几百元。1985年至2005年,她搬到实里达空军基地,向政府分别租下单层及双层排屋当工作室兼住家,月租从800元涨至两三千元。过后她在波斯陶路黑白洋房租住五年,月租涨至五六千元,楼上邻居不喜声音,她在2010年搬到月眠艺术中心,月租千多元。

韩少芙的青铜雕作品。(陈来福摄)

教学多年,1997年全职创作的韩少芙说,政府组屋或公寓高楼单位是没办法创作雕塑的,因为天天做,机器磨钻洞、切割、烧焊声很尖锐很吵,诸多灰尘,邻居会投诉。她想过买下工业厂房单位,但目前售价上百万元,负担不起。 实里达工作室的面积最大,从1000到2000平方英尺不等,韩少芙室内作画,室外做脏活,有个花园,邻居离得远些。有次,韩少芙蹲在树下做石雕,忽然看到一双鞋子出现,抬头看是警察,说有人投诉。波斯陶路住家工作室面积小,但草地很大,可以创作。

雕塑花园流于幻想

韩少芙指出,尽管月眠艺术中心是国家艺术理事会旗下艺术之家项目,但因为租户的艺术创作性质(如表演艺术)与需求不同,很难融合。假设郊外不再使用的兵营或学校,能把雕塑租户集中一起,还可以共同分担材料费、运输费等,举办展览。艺术之家须分配、规划艺术家所求。她说:“在这里,起重机不可以进来,无法举吊重物,我不可以做太重太大的东西。工具、材料也买不到,要出国去找。”

她在印度尼西亚峇厘岛、美国、中国郊外,看到当地艺术家拥有很大的空间,甚至有自己的雕塑花园,反观新加坡缺乏这样的空间,生存下来的艺术家很不容易。韩少芙想过设计大花园,有雕塑,有树,有土地,塑造出土地的形状,安排花草,采用自然原料,地形也可重新塑造,全都流于幻想。

这位文化奖得主寄语年轻雕塑家“敢敢地、傻傻地去做,不要想太多。想太多就不敢前进,能走多远就多远,总会走出自己的路。环境不能改变,人就改变,配合现有的空间做自己要做的。”

至少,韩少芙有一个空间可以天天做点小东西,忙于塑造百个不同造型的海洋生物陶塑,明年初将在滨海艺术中心展出。她上午在住家用电脑作设计构图,下午进来工作室做到晚上七八点。不过,大型雕塑或装置须要出国做。疫情前,她一年去四五次福建泉州惠安县崇武镇,为时两周或一个月。那是很大的石雕城,材料工具、工厂设备很齐全,很杂很乱,艺术家全挤在一起,非常密集,空气不流通。

韩少芙工作室窑烧不同造型的海洋生物陶塑。(陈来福摄)

疫情期间不能出国,韩少芙先作全方位的作品小模型,扫描,用电脑放大10倍20倍,调整修改,传给中国厂家制作出大模型,用微信与厂家沟通修改,很麻烦,不如直接去看实体,自己修改也比较方便。她在上海与苏州的石雕与不锈钢公共艺术装置就是这样完成的。她说:“艺术家不只是设计、创作,还有很多沟通的工作要做,尤其是雕塑装置,须要和工程师、承包商沟通作品组装。”

空间不够用,意味着大件作品无法储藏,展出后唯有拆毁,以后艺术家若办回顾展,再也找不到。由新加坡美术馆委托,韩少芙的大型装置《黑森林》2016年新加坡双年展后,美术馆与艺术家皆没空间收藏,最终多块木头还给木厂。

欧式装潢质疑殖民者 约翰·福兹(装置艺术家)

勿洛五房式组屋:1200多平方英尺

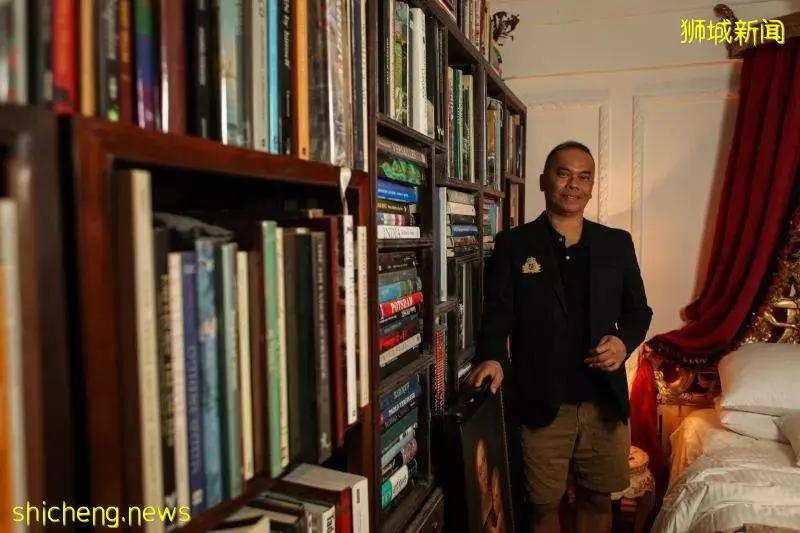

约翰的工作室客房仿造英国古典式华盖大床,藏书上千。(李健玮摄)

阳台上褐红帏帐一揭开,这个勿洛五房式组屋单位瞬间变身欧式“宫殿”。天花板和墙壁石膏雕花属于英国19世纪摄政古典建筑风格,面积1200多平方英尺的工作室,去年花了半年装修,装潢设计出自马来爪哇裔艺术家、藏家约翰·穆罕默德·福兹(Johann Muhammad Fauzi,59岁)之手,展示从13到19世纪的油画、挂毯、灯罩、瓷器、青铜雕和家具等古董藏品。

艺术家及藏家约翰.福兹把组屋工作室大厅打造成像欧洲殖民者的富裕住家。

“我的艺术模仿我的生活方式。我所有创作灵感来自这里,在不同国家文化的古董文物营造的氛围里。”约翰说。他在澳大利亚阿德雷德南部大学修读管理学,在跨国企业任主管几十年,辗转欧洲、美国工作十几年,热爱购藏古董。正是这些收藏唤起童年时对艺术的兴趣,八年前他开始在南洋艺术学院考获油画、陶艺雕塑和版画文凭,客厅几幅模仿名画的巨幅油画是他与老师的习作。他在2019年获拉萨尔艺术学院与伦敦大学金匠学院纯美术硕士,现全职创作,将十几年前买下的组屋化身为工作室。

去年3月约翰在麦波申工业厂房“逗号空间”举办装置艺术个展“Jemputan”,可说是模仿重构了工作室场景,他用罗厘将古董藏品带到展厅布置。马来语Jemputan指主人邀请客人前来庆祝的场合,传统上以班兰叶织垫招待美食饮料,约翰演绎的版本是:欧式古典长桌、挂毯与水晶灯、波斯地毯,用18和19世纪锡器与镀金盖碗盛放马来美食,结合自己形似西方古典风静物油画,实则描绘热带本土的水果花卉,陶制山竹等热带水果,插有大红花的花瓶,开幕礼晚提琴表演一应俱全。

观展者问约翰,为何不建构马来甘榜场景?他认为英殖民者就是从新加坡、爪哇和印度寻得各种古董工艺品装潢生活品味,因此将之重构再现,更能让人感到不安、不舒服,更能引发对殖民者与被殖民者权力不平等的思考,符合其关注的创作课题。

用批判目光审视殖民史

约翰在严肃的爪哇回教家庭成长,生活作风常被批评为过于“红毛派”。国外工作经历打开的视野,以及研究收藏古董的过程中,让约翰用批判性的目光重审新加坡与东南亚殖民史,切身反思后殖民情境中“他者性”的身份认同,以及马来人在新加坡的地位。欧洲人将自身文化强加在殖民地人民身上,约翰的作品爱以马来语命名质疑对抗。

美国作家杰米詹姆斯(Jamie James)的《奇异的魅力》(The Glamour of Strangeness)笔下的六名艺术家离开家园,走向未知。高更从法国前往大溪地,瓦尔特·斯皮斯(Walter Spies)从德国落脚峇厘岛,仅有爪哇画家拉登·萨利赫(Raden Saleh)反其道,在欧洲成名。约翰借此研究在古典与浪漫主义交叉路口的新加坡与东南亚景观的概念框架,反思他者性的异国情调与马来人的身份认同等课题。 约翰毫不避忌自身受殖民者文化影响却又非“白皮肤”的身份矛盾。油画《自画像》(Manggis)借鉴荷兰静物画传统,特意采用深乌木色画框,画了一盘深色皮白肉的山竹。他也爱用其他果皮深色果肉白皙的热带水果如莲雾、红毛榴梿等作为素材,暗喻自我。

新加坡庆祝开埠200周年,约翰的肖像油画《史丹福莱佛士先生》(Tuan Stamford Raffles),描绘一个锦绣花环围绕着莱佛士,参与滨海湾金沙艺术科学博物馆联展,质疑为何200年后,我们仍对殖民者歌功颂德?约翰的风景画重视画框的概念性,将观者带入画境,借鉴18世纪西方油画风格,描绘新加坡殖民地老建筑场景时,置入当代语汇——怎么跑单帮用的大型蓝白格塑料袋会出现?

约翰的风景画借鉴18世纪西方油画风格,描绘新加坡老建筑场景时,置入当代语汇如蓝白格塑料袋。(李健玮摄)

每个星期两次,从下午3至6点,约翰来到工作室房间作画,筹备明年在吉门营房的个展。法国殖民地时期越南贝壳镶嵌沙发椅与文艺复兴时代挂毯,上千本艺术藏书点缀其间。他与伴侣住在公寓,不时也在那作画。

我们坐在客厅一隅,意大利古董水晶灯下,吃着马来糕点下午茶。这里是艺术家的会客所,招待朋友、藏家、画廊业者、策展人。约翰谈及从博物馆见到造型漂亮的古董橱柜,会聘请爪哇工匠加以仿造。他说,周围的古董文物代表殖民者财富积累背后的血腥殖民史,一个印尼手工制作,在阿姆斯特丹购得的乌木凳子价值等于两个奴隶。越南在法国殖民时期将稻米种植改为经济作物,导致大量越南人死于饥饿;在荷兰殖民地印尼也有类似事件。

约翰去年办个展“Jemputan”时,把工作室的珍藏带到展厅布置。(逗号空间提供)

偌大空间随需求发展 米连柯夫妇(画家与陶艺家)

兀兰工业厂房工作室:4000平方英尺

位于兀兰的工业厂房工作室面积之大,让米连柯和迪莉娅夫妇同时使用也绰绰有余。(陈福洲摄)

达芬奇说过,“一个艺术家的工作室应该是占地空间小的,因为小空间才会让精神集中,而大场地则会让人分神。”显然,艺术家夫妻档米连柯(Milenko Prvacki,70岁)和迪莉娅(Delia Prvacki,71岁)并不这么想。凡来到他们位于兀兰工业厂房工作室的,无不对8米高4000平方英尺的空间吃惊。这也是不少艺术爱好者梦想的工作室。

1991年,出生前南斯拉夫的米连柯,为了抽离混乱局势捉住前来新加坡工作的机会,隔年与迪莉娅移居这里。他们最初向政府租用黑白洋房,因该区发展而被迫离开。14年前,无意中发现这栋工业厂房发展商破产贱卖,毅然卖掉巴西立公寓,花了40万元买下厂房单位,也在三巴旺买了一个小型公寓单位。