她的看法获得前总检察长温长明的支持。温长明在事发时是国会里的官委议员。“政府把林宝音怎么样了吗?将她关进牢里?驱逐出境?放逐海外......?只要你不犯法,发生在你身上最糟糕的也不过是政府当你白痴而已。那又怎么样?”他在1996年一场面向大学生的演说中这么说。“脸皮厚一点......根本没什么大不了的,反而会让人们更佩服你,就因为你敢于站出来跟政治领导人争辩。”

问:您可觉得这起事件让您有所改变?

答:并不是说,噢,现在一个全新的我出现了。不,不是这样的。我还是原来的那个我。我喜欢对人亲切友善,也喜欢笑。可是总有些时候,我会以自己的方式,跟某些朋友划清界线。像过去我曾经告诉过一些人,别再来找我,别再想借我的名义来彰显你的影响力。可是大多数时候,我喜欢与人和谐相处。我不会愿意心里老是憋著一股气。人一辈子只活那么一次。你可以偶尔生气,可是事后就得让它过去。

问:所以这事,您相当快就释怀了?

答:是的,我释怀了。相当快——我不确定。不过你这么说我倒也不会反对,是“相当快”。

问:她说您给她的回复看起来还在生气。

答:所以,算不上是很快释怀,只是“相当快”。(笑)

问:有些人说您借用高尔夫球赛场上的“越界标记”来比喻未必准确,因为高尔夫球场上的边界线标记是固定的,可是您的政治界限标记却是隐形的,浮动的。

答:“越界”是借用了高尔夫球运动的术语。高球运动里的边界线标记当然是固定的。可是我要比喻的其实是超出界线之外。人们一般知道什么时候会越界,知道你的所作所为是不是属于可接受的范围。我的意思是,你自然会知道。你的父母不必制定任何具体标记,可是当他们告诉你某些行为越界了,有那么一条红线是你不应该逾越的,你自然就会明白。

这并不是为了让人们心生畏惧。只是为了阐明政府的立场,以及我自己的立场。

其实在同个时候,我们也正在尝试给予艺术创造更大的空间。然后,就出现了一个黄新楚。在我看来,这是打着艺术的旗号作出下流愚蠢的行为。你知道这事对吧?

问:是剪耻毛事件吗?

答:是的,当众。我不记得他是不是有转过身。

问:是背对着观众的。

答:那算什么艺术?所以,当我说我要建立更宽容的社会,让你拥有更大空间,我说的可不是那么一回事。我们发出信号说要让艺术工作者有更大空间进行各种尝试。你可以嘲讽、可以搞笑,等等,但请别“没大没小”。做些趣味表演就好,像葛米星,或者像另一个小个子,什么名字来着?古玛。 这人取笑部长,不过我们都知道这些都是善意的玩笑。当然部长会觉得不自在,但只要不是对人不敬,不是恶意中伤,就还好。这些手法不至于有损部长尊严。我们毕竟是亚洲社会,不能像很多西方国家一样,任由部长成为被戏弄甚至奚落的对象。

问:林宝音还提到另一段小插曲,说事发几年后,您女儿曾邀请她出席伦敦的一场颇具声望的文学活动。

答:我女儿没来征求过我的同意。从来没有。

问:她自己将那次邀请解读为您与她和解的一个信号,或者说,您向她伸出了橄榄枝。如果您允许女儿邀请她,那说明您对她也已不再有芥蒂。

答:我女儿的判断不错。我跟林宝音没事的。即使那场风波过后,我对她并没有心存芥蒂。我也翻过她写的一些书,因为我喜欢能写作的人。其实我一直想要当个作家或记者,也很佩服文章写得很好的人,善于舞文弄墨的人,还有各种各类的创意工作者。

问:所以,您女儿从没征求过您的同意?

答:要让林宝音失望了啊?她以为是我伸出的橄榄枝?不,不是的,我女儿向来对艺术相当感兴趣,她是主修英语的。

问:我是不是可以说,您女儿其实也相当确定您不会因此而不高兴?

答:是的。她知道我不会为此而不高兴。为什么?因为女儿了解我,我不会因为跟某人有过节就从此不再原谅对方。她做了自己的判断,而我认为邀请林宝音是个不错的决定 —— 我不清楚那是个什么样的活动——但林宝音的确有一定的声望。女儿可能向我提过那项活动,我不记得了。但她肯定不是来征求我同意的。她有时候也会跟我谈起她在筹办哪些活动,想邀请哪些嘉宾,偶尔还会让我提一些名字。我会说,别问我,你自己去办。她会想到邀请林宝音是件好事。林宝音想必是认为我们可以借此和解,于是接受了那次邀约。人们会对某些信号有这样的解读,挺有意思的。

问:您从来没想过要和她见见面吗?

答:没,没。你在为这本书采访她的时候问过她了吗?她是否曾在哪个阶段希望跟我见见面?

问:是的,她说她会很乐意。

答:这场风波其实也不过就是一起单一事件。就我而言,这事早已时过境迁,我们也把游戏规则讲清楚了。我认为那次以后,人们更能了解我们的极限在哪里。所以,是的,跟林宝音笔战的目的达到了。

历史把阿作和阿音绑到了一起,并且还延续了整整一代人之久,可是这对“冤家”至今都未曾面对面交谈过。两人分别在1941年和1942年出生,前后相隔一年,阿作年纪稍长;但他俩之间也仅有过那么一次短暂交集。当时是2005年12月,在“亚洲探索频道”为一部有关新加坡历史的纪录片摄制完工而设的庆功晚宴上。纪录片是吴作栋在2003年倡议的,将之作为庆祝李光耀八十大寿的献礼。

阿作说他走下台时经过阿音所在的那一桌,向她点头示意。她有点尴尬地回了一笑。阿音则说她当时一整晚都在尝试与阿作有眼神交集,好顺着打开话匣子;但始终未能如愿。阿作说他的确有望向她。“我向她瞥了一眼。我知道她是谁。如果我没这么做,就意味着我刻意不搭理她。不过当晚我们坐得挺远的。我倒是记得她穿着一件很优雅的旗袍。我想她也应该记得。”

她当然没忘记;还为错过了那一次冰释前嫌的机会而觉得懊恼。问她想不想与他见个面聊一聊,她立刻一脸灿烂笑容,说:“当然,我还真想呢。政治课题不必强求,就谈谈我的作品,也会有谈不完的话题。甚至还可以谈谈我文章里的政治讽刺手法——我很愿意谈这个 —— 这个话题可以充当桥梁。我一定会是那个先向吴先生伸出手的人。”

这番话,我们向阿作转达了。“她想见我吗?你觉得呢?”他带点犹豫地问道,接着自己很快有了答案。“是的。你可以说,我也很想见见她。”

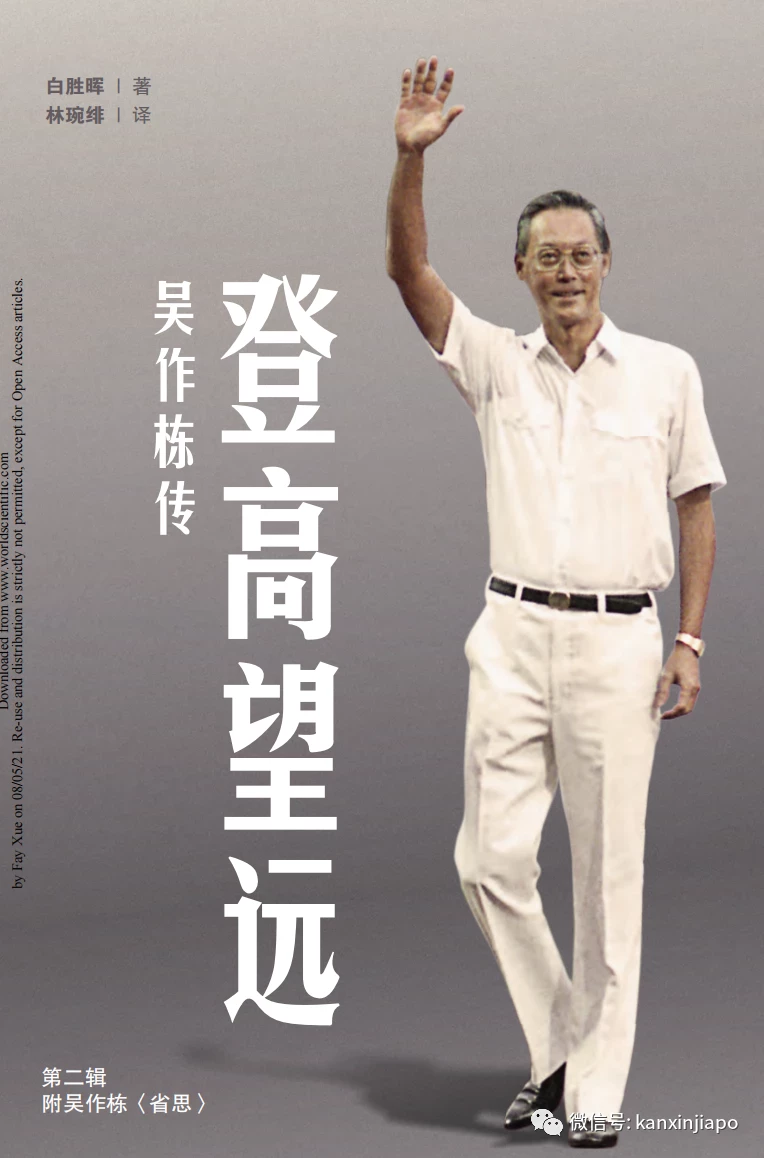

本文收录于《登高望远·吴作栋传》一书中,本书为新加坡前总理吴作栋个人传记,由作家白胜晖撰写。通过情节铺设,将吴作栋描述得绘声绘色。

领导人造就国家,而不可预测的时势则造就领导人。

更多精彩图书,可关注公众号:WorldScientific Education。

(稿件内容及作者观点仅代表个人,不代表本媒体立场,文责自负)

登高望远丨来源

白胜晖丨作者