南洋大学总共培养了12000名毕业生,他们当初要是都接受英文教育,事业发展就会更称心,对新马两地的贡献也会更大。”强行合并后学校推广英语了教学,虽然是亡羊补牢,但是迟改总比不改好。

矫枉必须过正,不过正不能矫枉。在这种特殊的情况下,关闭南洋大学是必要的, 加大华语学习和推广普及的力度

三十年河东三十年河西,时过境迁,当年关闭“南大”的环境已经发生了很大的变化,当时关闭南洋大学的理由现在都不存在了。

一是在语言问题上,新加坡普及英语已经不成问题了,反而是防止“矫枉过正”,要大力普及华语教育。目前,新加坡的办公语言教学语言,以及公共场所的语言基本上都是英文,很少看到华文,现在反而是要强化华语学习的问题,一些受过英语教育的高层人士,以讲英语为高尚,讲华语为卑贱,讲英语的人是阳春白雪,讲华语是下里巴人,一些白领正面临丧失华语能力的危机,华文的公告中,也常常出现用语不准词不达意的情况,在华语的演讲时,也出现不顺畅流利的情况。

一些人呼吁,加大华语学习和推广普及的力度,在一些公共场所,应加大华文宣传,多说华语、多写华文。南洋大学是华文化的代表,恢复南洋大学校名就是最大的宣传华文的重要性。

二是在政治问题,现在也不存在共产党的影响了,当时在国际上,由于新中国的国际共产主义影响,对东南亚的国家进行“革命输出”,东南亚国家都防共惧共反共。 近年来,中国在改革开放后,已经改变了对外政策,停止了“革命输出”,停止了对马共的支持。在新加坡国内,共产分子基本上被驱逐出境销声匿迹了,已经没有影响力了,现在说什么共产党想夺取新加坡的政权更是天方夜谭了,所以恢复南洋大学在政治上也没有问题。

三是在文凭就业问题,南洋理工大学已经成为世界名校,她以卓越的学术和科研成果,荣登2007年英国《泰晤士报高等教育专刊》全球科技大学前25名。

被誉为全世界最出色的工程学府之一,成为工科和商科并重的综合性大学,亚洲十大理工大学,还是国际上新办大学第一名。所以现在也不存在文凭的含金量问题了。

李光耀后来就说过:“雇主们都知道,目前的南洋理工大学的毕业生,不管所读学府起用什么名字,他们的素质依然维持在高水平。”

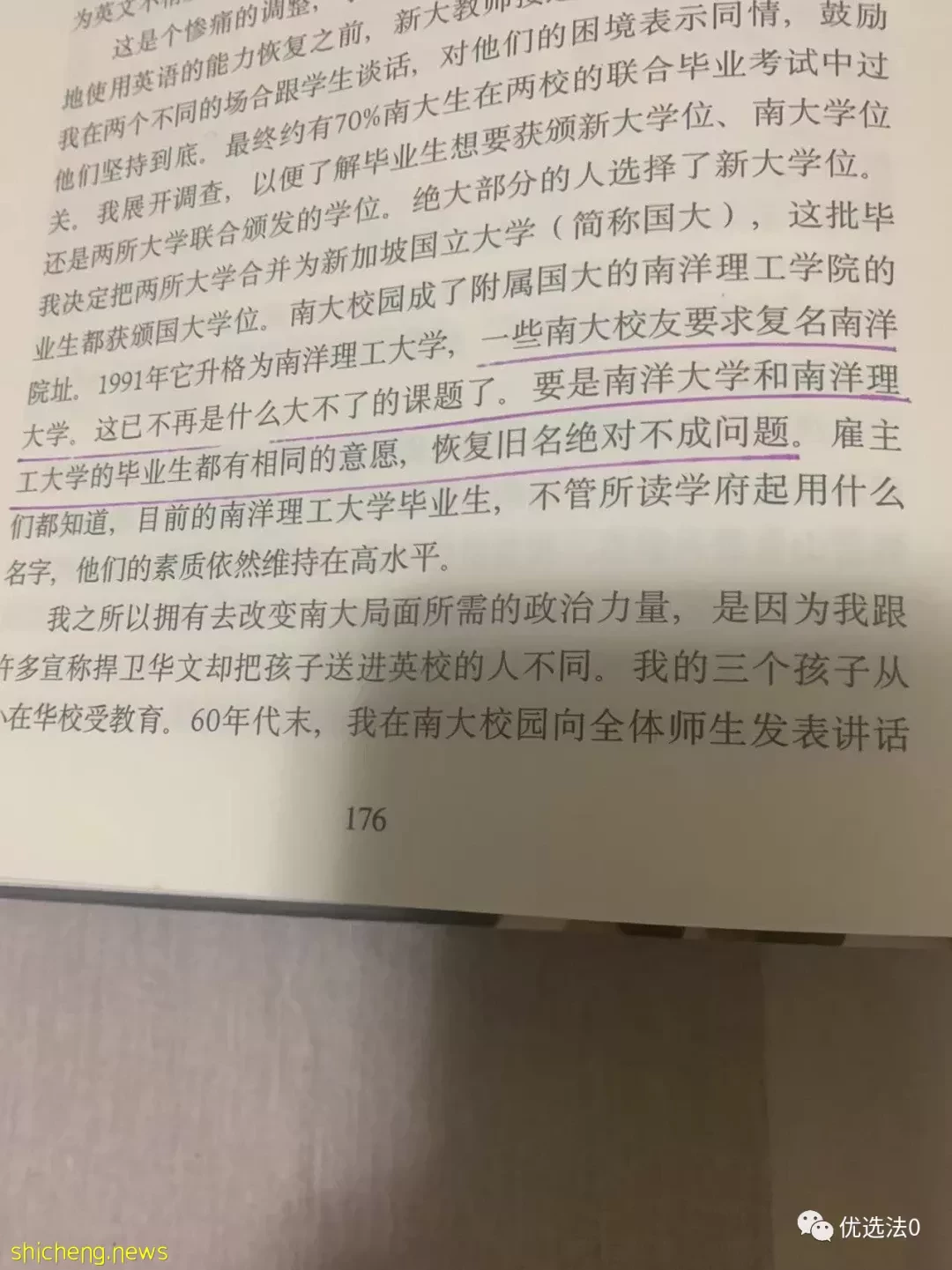

李光耀说:“一些南洋大学的校友要求恢复南洋大学,这已经不再是什么大不了的课题了,要是南洋大学和南洋理工大学的毕业生都有相同的意愿,恢复旧名绝对不成问题。”(见《李光耀回忆录》p176)

“南洋大学”是东南亚以及全球华人心中抹不掉的记忆。南洋大学的关闭,至今仍是许多人心头的痛,其中还有许许多多的不解、无奈、惋惜,可谓百感交集,百味杂陈。

南洋大学1974年经济系毕业生吴毓均:为什么要关闭南大?对于关闭南大,吴毓均至今仍感到疑惑。他当年自南大毕业后,在蚬壳石油化工公司任财务会计经理26年,和英校生同在一个屋檐下工作。他受访时说:“新加坡1965年被踢出马来西亚,前路茫茫,克服了重重困难,才有今天的成就,我不明白为什么一个小小南洋大学的问题,要以关闭来解决?“新加坡建国有很多奇迹,政府纠正偏差的工作做得很好;例如取缔霸王车,解决路边小贩问题,把污浊的新加坡河弄得清澈可鉴。南大即便先天失调,也能靠后天调养。其他都能做好,为什么南大不能做好?为何要以关闭它的下策来解决? 中国崛起,新加坡已经没有了华文强、能够和中国周旋的人才。这让我更不明白,为什么要关南大?”

南洋大学1971年历史系荣誉班毕业生柯木林表示,南大的问题其实可以好好解决,有不同的结局。他说:“我同意南大问题很复杂。它不是纯粹的华文教育问题,它牵涉到教育、政治、大环境和个人情感问题。只有长时间远距离才能看清楚南大事件。“我认为当时如果大家能平心静气好好地谈,应该还有谈的余地。当初如果能抱着‘一切为了南大,什么都可以谈’的态度,不会搞到后来的地步。”

南大1971年中文系毕业生耶亚华说:受客观因素制约,耶亚华是马来人。他在德光岛世代当渔夫的父亲从小要他进华校,要他去了解为什么华人可以两手空空来到南洋,很快成为小老板或大老板的原因。进南大前,他是黄埔政府华文中学第一届毕业生。谈到南大被关,他充满无奈。他说:“失去母校固然很难受,谁愿意看到自己的母校关门?但这是受客观因素制约,我们没有办法,我也只能接受,必须接受我没有办法改变的事实。”

李炯才说:“失去南大是非常可惜的事,中国崛起后新加坡找不到双语兼通的人才,假如南大仍旧存在,该有多方便?现在新加坡的华文教育太差了,程度太低了,我的女儿是特选中学学生,却看不懂《联合早报》,我问很多年轻人,都说没办法看早报,看也没有能力,不要说写了,现在程度太低了,怎么办呢?”

在新加坡38届讲华语运动的活动中,在使用华语上又出现乌龙, “读” “渎”分不清,“听说读写”被写成了“听说渎写”。类似情况在新加坡时有发生,曾经就出现把“防止老人跌倒”写成“推广老人跌倒”等等,可见新加坡现在华语水平下降的程度了。

著名文化工作者韩山元说:“南大不仅仅是一所学府,它还承负着百多年来,东南亚华人对自己民族文化深沉的感情。南大成了一个符号,一个标志,成为千千万万华人感情的支柱,所以当南大被关闭,东南亚的华人顿失所依,他们伤透了心,精神上失去重要的支柱。南大一砖一瓦,可说凝聚了东南亚华人的血汗;南大的事,不单单是南大生的事,而是全部华人的事,为南大出钱出力的人是数不清的。当时马来亚每个州的华人都把南大当成自己的光荣成就。马来亚旅行团游新加坡,南大是必游之地,他们到南大的纪念碑、牌坊拍照,抚摸南大的一砖一瓦,感觉都是盛载着自己对南大的心血。”

韩山元忆述南大代校长吴德耀曾对他说:“南洋大学应该保留作为一所华文大学,或者是双语并重的大学,这样才和新加坡大学有区别。有两所大学竞争,这对国家不是坏事。为什么一个国家只能有一所大学呢?(当时新加坡还没有其他大学)只有一所大学,会养成惟我独尊的骄傲,这不是好事。所以,有两所大学对国家才是好的。只有一所个大学,这所大学会败落,国家也会败落。”

李光耀也多次赞扬过南大精神,特别是赞扬南大生在任何挑战下,都拥有强烈的求存精神。事实上,南大学生以及所有南大创办人,南大理事先生们都拥有南大精神的另一个重要的品质:永不忘本。"永不忘本"是中华文化"百善孝为先"中"孝道"的核心精神。"永不忘本"是中华民族历代英明帝王治国兴邦的第一道德原则。

"永不忘本"所产生的凝聚力保持中华民族过去五千年的生存和繁荣。也正因为此"永不忘本"的南大精神,南大创办人和理事先生们自始至终坚持忠于民族教育的使命 。”

恢复南洋大学名称有五点理由

一、品牌效应

商品有品牌,一个名牌商品的商标价值有的可能高过其商品价值。中国目前正在振兴“老字号”,发掘老品牌的价值。学校名称也是品牌,为什么一些新办的大学要“傍名校”,因为名牌大学也有“含金量”,社会上对名牌大学和普通大学的看法是不同的。南洋大学曾经是新加坡的名牌大学,创造出多个第一,其品牌价值无法估量,这个名称就是新加坡的无价之宝。

从以下几个方面来看,南洋理工大学的品牌效应

1. 从校址校名上来说,现在的南洋理工大学与过去的南洋大学有着深深的历史渊源。首先是名称上近似,南洋理工大学与过去的南洋大学只有两个字的区别,只是之间多了“理工”两个字。从文字简单明了来说,当然是“南洋大学”的名称更好。从学校地址上来说,南洋理工大学与过去的南洋大学也在同一个学校地址,只不过新校区在纬壹路,主要部分还是在南洋大学的老校区,很多不了解新加坡国情的人,还以为现在的南洋理工大学就是过去的南洋大学更名的,人们不理解的是,更名应该是由繁到简,南大却是由简到繁。恢复南洋大学的校名后,还可以使建校的历史向前推移26年,即由现在的1981年建校,改为1955年建校,使建学校的历史超过新加坡建国的历史,成为一个悠久历史的学校。

2. 于右任题词的“金字招牌”。“南洋大学”的校名是于右任题词的,现在题词的牌楼仍然在南洋理工大学内。在南洋理工大学内仍然保留有过去的南洋大学的一座白色牌楼,上面几个大大的黑色墨宝“南洋大学1955”就是于右任的手笔。 这座牌楼在1980年南大被关闭时,上面的题词也被铲除,沦为无字牌坊。1981年,牌坊挂上新成立的南洋理工学院英文字样 。1986年理工学院换校门后,牌坊二度沦为无字牌坊,直到1998年政府将它列为古迹,并到2000年才修复完毕,挂回南洋大学1955的字样。于右任属于中国海峡两岸都能接受的国民党元老、著名书法家,在华人中有很高的知名度,这个“金字招牌”丢掉实在太可惜了。

目前,在东南亚地区,一些国家和地区都看上了“南洋大学”这个金字招牌,一些老的南大校友,建议在印度尼西亚或者马来西亚成立“南洋大学”,中国的港澳台地区,也有人提出在本地区成立“南洋大学”。也不排除新加坡也有人认为,如果恢复“南洋大学”无望,是否可以考虑另起炉灶,再成立一所新的“南洋大学”。

3. 陈六使的“影响”还很大。 陈六使一生最突出的贡献是倡议和创办了南洋大学,并捐献新币500万元作为建校基金,同时又以福建会馆主席身份捐献了523英亩在裕廊路地段的云南园作为南洋大学的校园。吃水不忘挖井人,可以说没有陈六使就没有南洋大学。

陈六使于1972年逝世,享年76岁。

1974年,陈六使铜像安置在南大校园内,供世人瞻仰,同年设立了“陈六使奖学基金”。1998年,在南洋理工大学又设立了“陈六使中华语言文化教授基金”,邀请杰出学者前来讲学。

1997年12月,香港南洋大学校友会出版了陈六使百年诞纪念文集,以纪念他对南洋大学和本地教育的贡献。可见现在的南洋理工大学与南洋大学有千丝万缕的联系,陈六使的塑像天天在“证明”,现在的南洋理工大学就是原来的南洋大学。

4. 有海外唯一的华裔馆。

坐落于南洋理工大学校园内的华裔馆,是前南洋大学行政楼,该大楼建于1953年,1999年正式被列为新加坡国家古迹,也是全球除中国以外,唯一一个专注于海外华人研究的大学研究中心。在华裔馆通过其永久馆内的展品,对华人身份认同的课题进行探索。成立于 1995 年的华裔馆最初为一个非营利组织,后于 2011 年重组为南洋理工大学旗下的一个自主研究机构。从成立至今,华裔馆一直都是靠私人捐款和政府拨款维持运作,在证明大学与华文化的密切关系。

5. 南洋大学是一个很有人文风味的大学。中国著名人士林语堂曾经担任过首任校长。据南大校友回忆,南洋大学是一个很有人文风味的大学。南大创校于上世纪50年代,因为历史因素,当时未能从中国大陆聘请学者,中文系老师多来自港台和海外,像凌叔华、苏雪林、刘太希等, 建校纪念碑则由佘雪曼所书。现在创办的大学,很少具有这么丰富的人文底蕴。只有恢复南洋大学的名称,才能充分发挥南洋大学的品牌效应。

二、名正言顺

现在的南洋理工大学已经不是单纯的理工类大学了,而是一所多元课程选项的综合性大学,设有工、理、商、文四大学院,下设12所学院, 她的文科院校名气越来越大,如其中的孔子学院、国际关系学院、商学院、文学院等等都是文科类的院校,并拥有国立教育学院及拉惹勒南国际研究院两个自主机构。

南大商学院(即南洋商学院)的工商管理硕士课程荣登全球MBA百强排行榜,既是本地唯一,也是亚洲三所同时获得欧洲质量发展体系及美国国际管理教育联合会两项国际认证的商学院之一,这些国际认证强化了商学院在经营与管理教育方面的 标志形象;文学院属下设有新加坡首家提供艺术、设计与互动数码媒体学位课程的专业艺术学院、着重于提升学生人文素养的人文与社会科学学院,以及扬名亚洲的黄金辉传播与信息学院。

南大设有两个自主机构,其中国立教育学院是新加坡唯一的师资培训专业学府,同时也以本身优越的软硬件条件,为新加坡与区域的教育界提供研究咨询服务。另一自主机构——拉惹勒南国际研究院,其属下的国防与策略研究院是世界权威的恐怖主义研究机构。

目前南洋理工大学还在大力发展文科类院系,明年打算把人文和社会科学学院一分为二,分为人文学院和社会科学学院两个学院。现在南洋理工大学的文理已经不分伯仲, 仍然叫理工大学显然名不正言不顺,恢复综合性大学的名称--南洋大学,才名正言顺。

退一步说,即使南洋理工大学还是以理工类为主,也可以省略“理工”二字,世界上一些理工类大学在校名上,都没有“理工”二字,如中国北京的清华大学、上海的同济大学等等,都是理工为主的大学,但是校名上都没有“理工”,而且并没有影响学校的名气,反而一些没有“理工”名字的理工大学名气更大,因为名称更简明了。同样,南洋理工大学即使以理工类为主,也可以省略“理工”二字,用“南洋大学”的名称更好。