猛戳上方新加坡研究,追梦星洲!

为者常成,行者常至。

PER ASPERA AD ASTRA !

来源:怡和世纪;作者:林恩河

在当年属于多元社会的新马,华人和印度人还在效忠中国/印度或者马来亚之间犹豫、马来人只坚持马来民族主义的时候,马来亚民主同盟鲜明提出马来亚人(包括新加坡)这个概念,作为团结各个民族、建立马来亚国族意识做出不可磨灭的贡献。(来源:怡和世纪 2017年2月–2017年5月号 总第31期;上图为1948年发行的印有“马来亚货币专员”字样的硬币)

新、马两地的反殖民地主义和争取独立的运动是和“马来亚”国家意识的建构紧密相连的,这种观念不但对二战后的新加坡政治产生重大的影响,还一直延续到新加坡独立之后,直到上个世纪七十年代末期才逐渐淡化。认识这段“马来亚”情意结的产生和影响,才能对新加坡独立前后所发生许许多多重大历史事件,包括人民行动党的成立和分裂、新加坡的自治、合并和反合并、马来西亚的诞生和新加坡的出走等等得到一个背景式的思考。

说起来有点偶然,我对“马来亚”的认识是从一首小时候学唱的歌曲《我爱我的马来亚》开始的,这是我的政治启蒙,一种“马来亚意识”的启蒙。进入中学之后,有机会读到《我的家乡是座万宝山》这首诗歌以及当时许许多多的作品,原本模模糊糊的“马来亚”的概念逐渐清晰起来,马来亚是包括我所居住的新加坡和以长堤连接起来的马来亚半岛一片宽阔的土地,胶林、锡山、家园、祖国等意象成为我当年的马来亚的国家想像,可以这么说这种“国家想像”是靠文字阅读来构建的。我想这不会是我个人极个别的经验,而是五、六十年代成长起来的许许多多华校生的共同历史记忆。

马来亚意识是新马两地反殖及争取独立主要的动力,吊诡的是“马来亚”这个政治符号的问世却是英国殖民者的杰作。“马来亚”作为一个想像的共同体是建筑在西方殖民者对其统治的政治疆界的界定,它不是基于同样的民族历史、相同的宗教信仰、共同的文化背景下自然形成的信念,如果要说它的共同点,就只有一个共同的各族移民的历史和被殖民统治的经验。

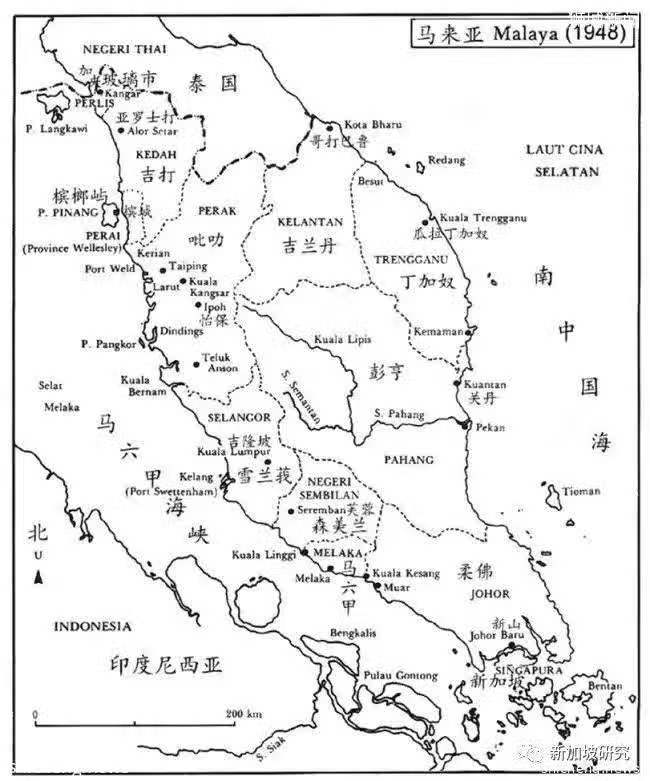

多元社会生态的产生

要说明当年新马的社会生态是怎样形成的,让我们快速回顾一下历史:英国东印度公司在1786年取得槟榔屿,1819年在新加坡建立贸易站,1824年从荷兰人手里接管马六甲,开始了在马来亚的经营。1826年英国人把三地组成海峡殖民地(Straits Settlements),1867年转成直辖殖民地(Crown Colony),新加坡脱颖而出成为重要的商贸中心和战略基地。1874年开始到1914年英国人进一步把势力扩展到马来半岛,陆续与半岛上的九个苏丹土邦通过缔结条约把它们转变成英国的保护邦(Protected States),完成对整个马来亚的控制。

根据条约英国在各邦派驻顾问(British Advisers)或参政司(British Residents),除了马来风俗和回教事务,苏丹在施政上必须听从英国顾问或参政司的“忠告”,从法律上来看这些苏丹拥有立法和行政权 (jurisdiction),英国也承认它的马来子民作为“土著”(Bumiputera) 注1的特殊地位。1850年开始的锡矿开采和1890年开始的橡胶种植,为英国制造了大量的财富,也因此引进了大量的华工与印工。这些华人与印度人移民,不但在种族、语言和文化上与马来人显著不同,更甚的是在经济领域,劳动力也依照种族来划分,马来人、华人、印度人、英国人各司其职、各居其所,一种分化的多元社会应运而生。我这里引用一位英国殖民地官员兼学者的傅尼凡(J SFurnivall)的描述来说明这种“多元社会” (Plural society),虽然他说的是缅甸和印尼,不过用之于新马社会也十分贴切:“旅客首先会注意到的大概是人种的混杂——欧洲人、华人、印度人与本地人,这是以最严谨的定义呈现的混杂,因为各色人种并存而不混合,每个群体都保有自己的宗教、文化和语言,保有自己的观念和做法,他们只有在市集(Bazaar)进行交易时,才以个人的身份往来。这是个多元社会,在同一个政治单元下,不同的族群共生并存,但各自分立。”注2这种分化的多元社会生态,为以后马来亚人集体身份的建构形成不少的阻力。

马来亚意识的建构

说到马来亚意识的萌芽,无可回避的要说到新马历史上的第一个政党——马来亚共产党,它成立于1930年,虽然是一个以华人为主的政党,它不但以马来亚这个英国殖民者的政治符号冠名,并且在1943年首次提出建立“马来亚共和国”的政治纲领,可说是马来亚意识的滥觞,也预告了它日后对马来亚意识的高涨产生不可磨灭的影响。

1942年日本军国主义发动对东南亚的侵略战争,抗日战争把一大部分的人都动员参与进来,经过史无前例的残酷斗争的洗礼,在战后促成马来亚人集体政治身份的认同和马来亚意识的觉醒。不过,英国人战后初期推动“马来亚联邦”(Malayan Union)引起马来人激烈反弹,稍后改弦易辙的“马来亚联合邦”(Federation of Malaya)计划,又引起非马来人的反对,马来亚人集体身份在这两场反对运动中被撕裂,造成马来人与非马来人的对立情绪,这对于一个正在建立统一的、共同的马来亚人身份无疑是一场灾难,这两个计划对新加坡政治进程也影响深远。

西方殖民者常常被人指责在殖民统治上采取“分而治之”(divide and rule)的策略,不过,在我看来,英国人为了加强治理,采取的反而是“合而治之”之道,当然,在对待各个民族的政策上则是见缝插针,分而治之。在二战前,英国在“英属马来亚”(British Malaya)有七个政府管理系统,这就是成立于1826年的海峡殖民地(Straits Settlements)(包括新加坡、槟城、马六甲),成立于1896年的马来邦联(Federated Malay States)(包括霹雳、彭亨、雪兰莪、森美兰)以及柔佛、吉打、玻璃市、吉兰丹和丁加奴这五个马来属邦(Unfederated Malay States)。新加坡、槟城、马六甲是英国直辖殖民地,以新加坡作为行政中心;霹雳、彭亨、雪兰莪、森美兰以吉隆坡作为行政中心;柔佛、吉打、玻璃市、吉兰丹、丁加奴则是英国的保护邦(Protected States),以派驻顾问官的形式实行间接统治。二战日本投降后,1945年10月英国重新占领马来亚仅仅一个月,就在伦敦宣布推动“马来亚联邦”(Malayan Union)计划,在这个计划下试图把整个英属马来亚各邦联合起来,组成单一的行政统治单位,不过,却把新加坡屏除在这个计划之外,另外单独成为一个直辖殖民地。

马来亚联邦计划的出台

一些学者对“马来亚联邦”计划感觉上是一个“谜”,并且非议它在决策过程草率和欠缺周密的思考,因为它从宣布、实施到废除不过短短几个月,不但完全改变二战前英国人在马来亚的统治政策,也试图否定先前他们承认的苏丹主权和马来人的特殊地位注3。有些马来学者更是认为这个计划是为了酬谢马共和华人在抗日战争中的功绩,也为了“惩罚”马来苏丹和日本人的合作注4。让我们通过对英国官方档案的解读,从中理解当初为什么会出现这个计划,过后又为什么匆匆忙忙取消。

1941年12月10日日军在彭亨海面击沉英国的两艘战舰“反击号”及“威尔士亲王号”,重挫英国在亚洲的海军有生力量,接着在马来亚陆上的攻势势如破竹,1942年2月15日新加坡沦陷,宣告英国在远东坚不可摧的海军基地神话的破产,整个马来亚落入日军手上,此后有关英国在马来亚失败的原因便不断在英国引起讨论。1943年夏英国成立一个“马来亚计划小组”(Malayan Planning Unit ),一个完全与战前背道而驰的马来亚统治方案开始浮出台面,这个方案强调巩固和有效的殖民地集中管理、加快经济发展和改变“分化社会”的社会形态,为面向未来转型为马来亚化的自治政府的目标做准备。

1944年1月战时马来亚和婆罗洲内阁委员会主席艾特里(Attlee)批准有关“马来亚联邦”的建议并同意殖民部的观点:“恢复战前的法制和行政制度不利于殖民地的保安和效率,也不利于我们宣称的推动自治政府的目的”注5。

马来亚联邦计划有三个要点:1)把九个马来土邦以及槟城和马六甲置于一个中央政府直接治理,新加坡不包括在内;2)普遍颁发公民权给非马来人的移民,只要他们接纳马来亚是他们的家园;3)与各邦苏丹缔结新条约,把其宗主权移交到英国手中。注6

马共的八大主张

1945年日军已经呈现颓势,随着美国在8月6日和9日分别在广岛和长崎投下原子弹,15日日本天皇宣布投降。在英国展开代号“拉链行动” (Operation Zipper)重回马来亚之前,马来亚经历了2个月的无政府状态。虽然马来亚共产党领导的马来亚人民抗日军拥有1万多的军员,是当时马来亚最强大的政治势力,但是它并没有像印支半岛和印度尼西亚的民族武装一样,趁机反抗联军的接管,反而在8月25日发表“马来亚共产党当前八大主张”的声明注7。

我们从英国的档案可以惊讶的发现英国人不但觉得马共的主张无可厚非(irreproachable),而且认为与英国在战后要推行的“马来亚联邦”计划,其中的“进步政策”(progressive policy)与“八大主张”拥有许多共同点,这会有利于这个计划的推动注8。马共在战后不趁机反对英国接管,而是提出“八大主张”表明他们遵守合法和和平的政治诉求,当然有好几个因素,其一是1944年马共与英国联军达成协议,由联军提供武器、金钱和情报给人民抗日军,抗日军配合联军展开反日军事活动,并在战后协助维持治安;其二是当年共产党阵营的老大哥苏联主张与英美联合,开展世界人民反法西斯的战争;其三是当年马共主脑莱特的“多面间谍”的身份注9;其四是英国人在登陆马来亚之前,通过潜往敌后的136部队联络官通知马共有关英国战后的新政策,并承诺战后给予马共合法的地位,这对稳住抗日部队避免采取对抗政策起了关键性的作用。注10

1945年9月英国联军在雪兰莪摩立(Morib)登陆,完成对马来亚的第二次的殖民地占领,分别在吉隆坡和新加坡成立军事政府(BMA)。英国人急切重组马来亚政府,复苏经济以便填补战时因军费开支而造成的财政短缺。作为英皇特使的麦克默克尔(Harold MacMechael)一派到马来亚就积极推动“马来亚联邦”计划,他采取的第一个步骤就是马不停蹄地与各州苏丹签署新协定,把宗主权转移到英国手中。英国人认为只有采取快速及秘密的行动,才能保证计划成功。有关“马来亚联邦”计划的细节直到1946年1月22日才以白皮书的方式公布注11,这个对非马来人有利的计划理应得到非马来人特别是华人的支持,但是它得到的却是不温不火的反应,更糟的是英国人不顾一切想让计划通关的作法,反而激起马来人强烈的不满。1946年3月1日,在拿督翁(Dato Onn bin Ja’afar)的领导之下,42个马来团体的115名代表在吉隆坡举行集会,成立马来民族联合会(Pan-Malayan Malay Congress),1946年5月11-13日马来在人新山(Johor Bahru)举行集会,马来民族联合会改组成马来民族全国统一机构(United Malays National Organization, 简称巫统UMNO),以新山为总部,拿督翁当选为主席。

巫统的成立,把马来人反对“马来亚联邦”计划的活动推向一个高潮,这对马来人来说是史无前例的一次重大政治事件,马来人从原来对各邦苏丹效忠的地方主义色彩浓厚的认同逐渐形成马来民族的觉醒和身份认同。

马来亚民主同盟的成立

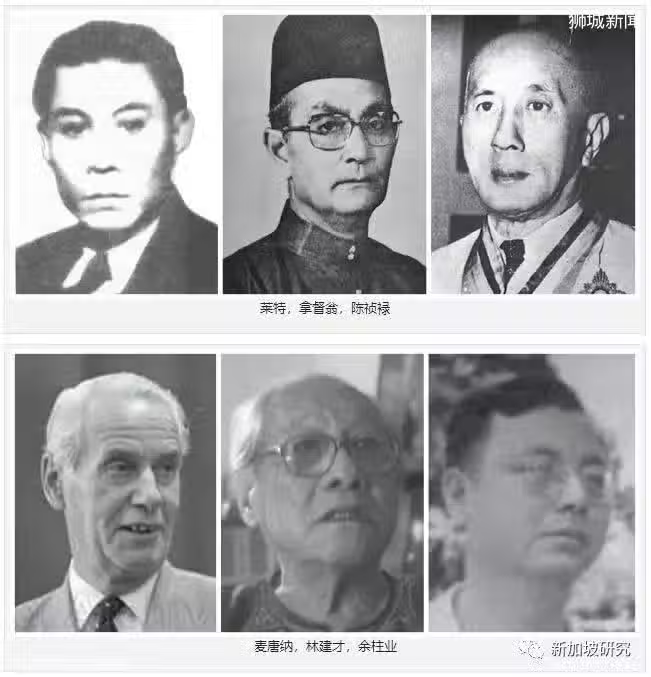

“马来亚联邦”计划对新加坡影响重大,新加坡人民是怎样反应的?日本人的投降,英国人重新到来,说明一个旧时代的结束,一个新时代即将到来,先知先觉的一批受英文教育的知识分子在1945年12月率先成立了马来亚民主同盟(Malayan Democratic Union)。马来亚民主同盟是新加坡第一个民主政党组织,由何亚廉(Philip Haolim Sr.)、林丰美、林建才、伍天旺倡议组成注12,后来加入的主要成员有约翰伊伯(John Eber)、迪古鲁兹(Gerald de Cruz)、余柱业、郭鹤龄(William Kuok)等,主席是何亚廉,林丰美和余柱业则先后出任秘书。

马来亚民主同盟三个主要政治诉求是:1)反对把新加坡从马来亚分离出来;2)实现马来亚(包括新加坡)自治政府;3)给予认同马来亚,愿意视马来亚为永久家园的人公民权。除了第一个诉求与马来亚联邦计划有所不同,其他方面倒没什么大的分歧,因此对于马来亚联邦并不排斥,只要是把新加坡包括在内。

马来亚民主同盟是一个多元民族的政党,主要由受英文教育的华藉、印藉以及欧亚藉的精英组成,从它第一届执委会成员就可以看出来注13,它是第一个明确主张包括新加坡的马来亚意识和马来亚国族(Malayan nation)概念的政党,与稍后成立的巫统的最大不同点是巫统强调的是单一的马来民族主义,在国家意识方面巫统主张的是马来亚是马来人的国土(Tanah Melayu),而不是属于全民族的国家,并把自己视为马来人主权的捍卫者,也是马来人与马来苏丹之间的联系体注14。

在巫统看来,英国人的马来亚联邦计划不但剥夺马来苏丹的主权,它的宽松的公民权政策也危害到马来人作为马来亚主人的特殊地位,另外它对待公务员的录取采取一视同仁的态度则影响马来人的就业特权,巫统清楚的认识到只有坚持马来亚的主权属于马来苏丹、马来亚在宪法上属于马来人的这两个基本原则,马来人的特权地位和限制非马来人申请公民权和就业等方面的政策才能得到保证。在巫统的领导下,马来王族、马来贵族和马来老百姓史无前例的团结起来,一致反对马来亚联邦计划。

马来亚联邦仓促成立和取消

马来亚联邦在1946年4月1日正式成立,对马来亚来说是一个全新的宪制体制,也是一个全新的政治生态。英国人认为马来亚联邦已经是既成事实,马来人的反对也会跟着退潮,不过事与愿违,马来亚联邦成立的庆典和总督的就任仪式,遭到马来社会和马来苏丹的全面杯葛,不单马来苏丹拒绝出席联邦统治者咨询会议,马来官委议员也拒绝出任,一些马来人开始退出警察队伍,更甚的是马来人的抗议游行活动愈演愈烈,加上一些原本任职马来亚的前英国公务员也在伦敦游说反对马来亚联邦,让英国殖民部感到压力倍增。1946年5月22日英国委派麦唐纳(Malcolm MacDonald)到新加坡担任大总督(Governor-General),他的到来成为压倒马来亚联邦最后一根稻草,在上任的第一个星期,就提出必须与马来人重新协商,以巫统提议的马来亚联合邦(Federation of Malaya)来取代马来亚联邦(Malayan Union)。