猛戳上方新加坡研究,追夢星洲!

為者常成,行者常至。

PER ASPERA AD ASTRA !

來源:怡和世紀;作者:林恩河

在當年屬於多元社會的新馬,華人和印度人還在效忠中國/印度或者馬來亞之間猶豫、馬來人只堅持馬來民族主義的時候,馬來亞民主同盟鮮明提出馬來亞人(包括新加坡)這個概念,作為團結各個民族、建立馬來亞國族意識做出不可磨滅的貢獻。(來源:怡和世紀 2017年2月–2017年5月號 總第31期;上圖為1948年發行的印有「馬來亞貨幣專員」字樣的硬幣)

新、馬兩地的反殖民地主義和爭取獨立的運動是和「馬來亞」國家意識的建構緊密相連的,這種觀念不但對二戰後的新加坡政治產生重大的影響,還一直延續到新加坡獨立之後,直到上個世紀七十年代末期才逐漸淡化。認識這段「馬來亞」情意結的產生和影響,才能對新加坡獨立前後所發生許許多多重大歷史事件,包括人民行動黨的成立和分裂、新加坡的自治、合併和反合併、馬來西亞的誕生和新加坡的出走等等得到一個背景式的思考。

說起來有點偶然,我對「馬來亞」的認識是從一首小時候學唱的歌曲《我愛我的馬來亞》開始的,這是我的政治啟蒙,一種「馬來亞意識」的啟蒙。進入中學之後,有機會讀到《我的家鄉是座萬寶山》這首詩歌以及當時許許多多的作品,原本模模糊糊的「馬來亞」的概念逐漸清晰起來,馬來亞是包括我所居住的新加坡和以長堤連接起來的馬來亞半島一片寬闊的土地,膠林、錫山、家園、祖國等意象成為我當年的馬來亞的國家想像,可以這麼說這種「國家想像」是靠文字閱讀來構建的。我想這不會是我個人極個別的經驗,而是五、六十年代成長起來的許許多多華校生的共同歷史記憶。

馬來亞意識是新馬兩地反殖及爭取獨立主要的動力,弔詭的是「馬來亞」這個政治符號的問世卻是英國殖民者的傑作。「馬來亞」作為一個想像的共同體是建築在西方殖民者對其統治的政治疆界的界定,它不是基於同樣的民族歷史、相同的宗教信仰、共同的文化背景下自然形成的信念,如果要說它的共同點,就只有一個共同的各族移民的歷史和被殖民統治的經驗。

多元社會生態的產生

要說明當年新馬的社會生態是怎樣形成的,讓我們快速回顧一下歷史:英國東印度公司在1786年取得檳榔嶼,1819年在新加坡建立貿易站,1824年從荷蘭人手裡接管馬六甲,開始了在馬來亞的經營。1826年英國人把三地組成海峽殖民地(Straits Settlements),1867年轉成直轄殖民地(Crown Colony),新加坡脫穎而出成為重要的商貿中心和戰略基地。1874年開始到1914年英國人進一步把勢力擴展到馬來半島,陸續與半島上的九個蘇丹土邦通過締結條約把它們轉變成英國的保護邦(Protected States),完成對整個馬來亞的控制。

根據條約英國在各邦派駐顧問(British Advisers)或參政司(British Residents),除了馬來風俗和回教事務,蘇丹在施政上必須聽從英國顧問或參政司的「忠告」,從法律上來看這些蘇丹擁有立法和行政權 (jurisdiction),英國也承認它的馬來子民作為「土著」(Bumiputera) 注1的特殊地位。1850年開始的錫礦開採和1890年開始的橡膠種植,為英國製造了大量的財富,也因此引進了大量的華工與印工。這些華人與印度人移民,不但在種族、語言和文化上與馬來人顯著不同,更甚的是在經濟領域,勞動力也依照種族來劃分,馬來人、華人、印度人、英國人各司其職、各居其所,一種分化的多元社會應運而生。我這裡引用一位英國殖民地官員兼學者的傅尼凡(J SFurnivall)的描述來說明這種「多元社會」 (Plural society),雖然他說的是緬甸和印尼,不過用之於新馬社會也十分貼切:「旅客首先會注意到的大概是人種的混雜——歐洲人、華人、印度人與本地人,這是以最嚴謹的定義呈現的混雜,因為各色人種並存而不混合,每個群體都保有自己的宗教、文化和語言,保有自己的觀念和做法,他們只有在市集(Bazaar)進行交易時,才以個人的身份往來。這是個多元社會,在同一個政治單元下,不同的族群共生並存,但各自分立。」注2這種分化的多元社會生態,為以後馬來亞人集體身份的建構形成不少的阻力。

馬來亞意識的建構

說到馬來亞意識的萌芽,無可迴避的要說到新馬歷史上的第一個政黨——馬來亞共產黨,它成立於1930年,雖然是一個以華人為主的政黨,它不但以馬來亞這個英國殖民者的政治符號冠名,並且在1943年首次提出建立「馬來亞共和國」的政治綱領,可說是馬來亞意識的濫觴,也預告了它日後對馬來亞意識的高漲產生不可磨滅的影響。

1942年日本軍國主義發動對東南亞的侵略戰爭,抗日戰爭把一大部分的人都動員參與進來,經過史無前例的殘酷鬥爭的洗禮,在戰後促成馬來亞人集體政治身份的認同和馬來亞意識的覺醒。不過,英國人戰後初期推動「馬來亞聯邦」(Malayan Union)引起馬來人激烈反彈,稍後改弦易轍的「馬來亞聯合邦」(Federation of Malaya)計劃,又引起非馬來人的反對,馬來亞人集體身份在這兩場反對運動中被撕裂,造成馬來人與非馬來人的對立情緒,這對於一個正在建立統一的、共同的馬來亞人身份無疑是一場災難,這兩個計劃對新加坡政治進程也影響深遠。

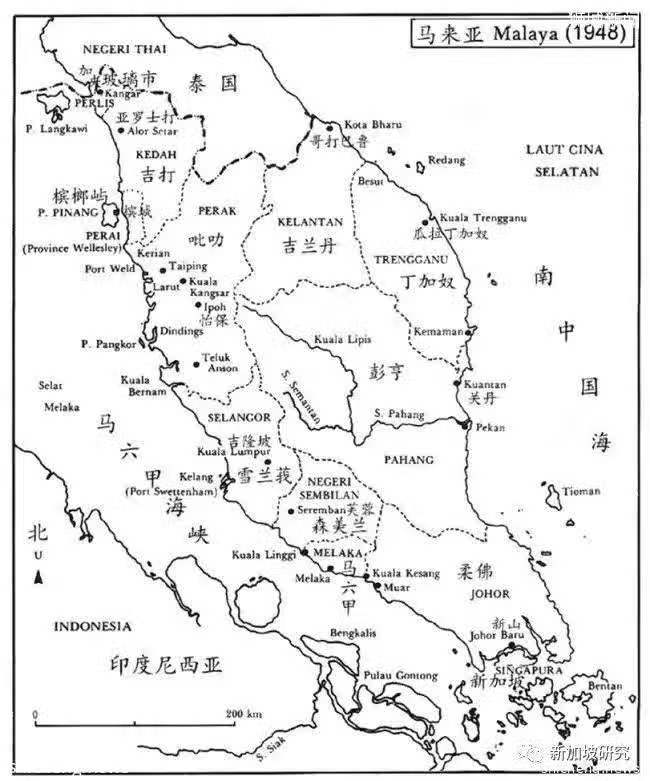

西方殖民者常常被人指責在殖民統治上採取「分而治之」(divide and rule)的策略,不過,在我看來,英國人為了加強治理,採取的反而是「合而治之」之道,當然,在對待各個民族的政策上則是見縫插針,分而治之。在二戰前,英國在「英屬馬來亞」(British Malaya)有七個政府管理系統,這就是成立於1826年的海峽殖民地(Straits Settlements)(包括新加坡、檳城、馬六甲),成立於1896年的馬來邦聯(Federated Malay States)(包括霹靂、彭亨、雪蘭莪、森美蘭)以及柔佛、吉打、玻璃市、吉蘭丹和丁加奴這五個馬來屬邦(Unfederated Malay States)。新加坡、檳城、馬六甲是英國直轄殖民地,以新加坡作為行政中心;霹靂、彭亨、雪蘭莪、森美蘭以吉隆坡作為行政中心;柔佛、吉打、玻璃市、吉蘭丹、丁加奴則是英國的保護邦(Protected States),以派駐顧問官的形式實行間接統治。二戰日本投降後,1945年10月英國重新占領馬來亞僅僅一個月,就在倫敦宣布推動「馬來亞聯邦」(Malayan Union)計劃,在這個計劃下試圖把整個英屬馬來亞各邦聯合起來,組成單一的行政統治單位,不過,卻把新加坡屏除在這個計劃之外,另外單獨成為一個直轄殖民地。

馬來亞聯邦計劃的出台

一些學者對「馬來亞聯邦」計劃感覺上是一個「謎」,並且非議它在決策過程草率和欠缺周密的思考,因為它從宣布、實施到廢除不過短短几個月,不但完全改變二戰前英國人在馬來亞的統治政策,也試圖否定先前他們承認的蘇丹主權和馬來人的特殊地位注3。有些馬來學者更是認為這個計劃是為了酬謝馬共和華人在抗日戰爭中的功績,也為了「懲罰」馬來蘇丹和日本人的合作注4。讓我們通過對英國官方檔案的解讀,從中理解當初為什麼會出現這個計劃,過後又為什麼匆匆忙忙取消。

1941年12月10日日軍在彭亨海面擊沉英國的兩艘戰艦「反擊號」及「威爾斯親王號」,重挫英國在亞洲的海軍有生力量,接著在馬來亞陸上的攻勢勢如破竹,1942年2月15日新加坡淪陷,宣告英國在遠東堅不可摧的海軍基地神話的破產,整個馬來亞落入日軍手上,此後有關英國在馬來亞失敗的原因便不斷在英國引起討論。1943年夏英國成立一個「馬來亞計劃小組」(Malayan Planning Unit ),一個完全與戰前背道而馳的馬來亞統治方案開始浮出台面,這個方案強調鞏固和有效的殖民地集中管理、加快經濟發展和改變「分化社會」的社會形態,為面向未來轉型為馬來亞化的自治政府的目標做準備。

1944年1月戰時馬來亞和婆羅洲內閣委員會主席艾特里(Attlee)批准有關「馬來亞聯邦」的建議並同意殖民部的觀點:「恢復戰前的法制和行政制度不利於殖民地的保安和效率,也不利於我們宣稱的推動自治政府的目的」注5。

馬來亞聯邦計劃有三個要點:1)把九個馬來土邦以及檳城和馬六甲置於一個中央政府直接治理,新加坡不包括在內;2)普遍頒發公民權給非馬來人的移民,只要他們接納馬來亞是他們的家園;3)與各邦蘇丹締結新條約,把其宗主權移交到英國手中。注6

馬共的八大主張

1945年日軍已經呈現頹勢,隨著美國在8月6日和9日分別在廣島和長崎投下原子彈,15日日本天皇宣布投降。在英國展開代號「拉鏈行動」 (Operation Zipper)重回馬來亞之前,馬來亞經歷了2個月的無政府狀態。雖然馬來亞共產黨領導的馬來亞人民抗日軍擁有1萬多的軍員,是當時馬來亞最強大的政治勢力,但是它並沒有像印支半島和印度尼西亞的民族武裝一樣,趁機反抗聯軍的接管,反而在8月25日發表「馬來亞共產黨當前八大主張」的聲明注7。

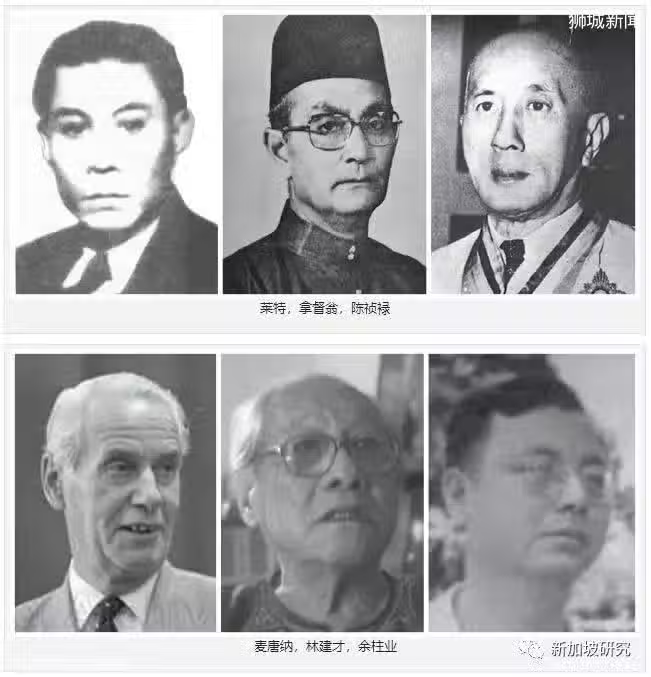

我們從英國的檔案可以驚訝的發現英國人不但覺得馬共的主張無可厚非(irreproachable),而且認為與英國在戰後要推行的「馬來亞聯邦」計劃,其中的「進步政策」(progressive policy)與「八大主張」擁有許多共同點,這會有利於這個計劃的推動注8。馬共在戰後不趁機反對英國接管,而是提出「八大主張」表明他們遵守合法和和平的政治訴求,當然有好幾個因素,其一是1944年馬共與英國聯軍達成協議,由聯軍提供武器、金錢和情報給人民抗日軍,抗日軍配合聯軍展開反日軍事活動,並在戰後協助維持治安;其二是當年共產黨陣營的老大哥蘇聯主張與英美聯合,開展世界人民反法西斯的戰爭;其三是當年馬共主腦萊特的「多面間諜」的身份注9;其四是英國人在登陸馬來亞之前,通過潛往敵後的136部隊聯絡官通知馬共有關英國戰後的新政策,並承諾戰後給予馬共合法的地位,這對穩住抗日部隊避免採取對抗政策起了關鍵性的作用。注10

1945年9月英國聯軍在雪蘭莪摩立(Morib)登陸,完成對馬來亞的第二次的殖民地占領,分別在吉隆坡和新加坡成立軍事政府(BMA)。英國人急切重組馬來亞政府,復甦經濟以便填補戰時因軍費開支而造成的財政短缺。作為英皇特使的麥克默克爾(Harold MacMechael)一派到馬來亞就積極推動「馬來亞聯邦」計劃,他採取的第一個步驟就是馬不停蹄地與各州蘇丹簽署新協定,把宗主權轉移到英國手中。英國人認為只有採取快速及秘密的行動,才能保證計劃成功。有關「馬來亞聯邦」計劃的細節直到1946年1月22日才以白皮書的方式公布注11,這個對非馬來人有利的計劃理應得到非馬來人特別是華人的支持,但是它得到的卻是不溫不火的反應,更糟的是英國人不顧一切想讓計劃通關的作法,反而激起馬來人強烈的不滿。1946年3月1日,在拿督翁(Dato Onn bin Ja』afar)的領導之下,42個馬來團體的115名代表在吉隆坡舉行集會,成立馬來民族聯合會(Pan-Malayan Malay Congress),1946年5月11-13日馬來在人新山(Johor Bahru)舉行集會,馬來民族聯合會改組成馬來民族全國統一機構(United Malays National Organization, 簡稱巫統UMNO),以新山為總部,拿督翁當選為主席。

巫統的成立,把馬來人反對「馬來亞聯邦」計劃的活動推向一個高潮,這對馬來人來說是史無前例的一次重大政治事件,馬來人從原來對各邦蘇丹效忠的地方主義色彩濃厚的認同逐漸形成馬來民族的覺醒和身份認同。

馬來亞民主同盟的成立

「馬來亞聯邦」計劃對新加坡影響重大,新加坡人民是怎樣反應的?日本人的投降,英國人重新到來,說明一個舊時代的結束,一個新時代即將到來,先知先覺的一批受英文教育的知識分子在1945年12月率先成立了馬來亞民主同盟(Malayan Democratic Union)。馬來亞民主同盟是新加坡第一個民主政黨組織,由何亞廉(Philip Haolim Sr.)、林豐美、林建才、伍天旺倡議組成注12,後來加入的主要成員有約翰伊伯(John Eber)、迪古魯茲(Gerald de Cruz)、余柱業、郭鶴齡(William Kuok)等,主席是何亞廉,林豐美和余柱業則先後出任秘書。

馬來亞民主同盟三個主要政治訴求是:1)反對把新加坡從馬來亞分離出來;2)實現馬來亞(包括新加坡)自治政府;3)給予認同馬來亞,願意視馬來亞為永久家園的人公民權。除了第一個訴求與馬來亞聯邦計劃有所不同,其他方面倒沒什麼大的分歧,因此對於馬來亞聯邦並不排斥,只要是把新加坡包括在內。

馬來亞民主同盟是一個多元民族的政黨,主要由受英文教育的華藉、印藉以及歐亞藉的精英組成,從它第一屆執委會成員就可以看出來注13,它是第一個明確主張包括新加坡的馬來亞意識和馬來亞國族(Malayan nation)概念的政黨,與稍後成立的巫統的最大不同點是巫統強調的是單一的馬來民族主義,在國家意識方面巫統主張的是馬來亞是馬來人的國土(Tanah Melayu),而不是屬於全民族的國家,並把自己視為馬來人主權的捍衛者,也是馬來人與馬來蘇丹之間的聯繫體注14。

在巫統看來,英國人的馬來亞聯邦計劃不但剝奪馬來蘇丹的主權,它的寬鬆的公民權政策也危害到馬來人作為馬來亞主人的特殊地位,另外它對待公務員的錄取採取一視同仁的態度則影響馬來人的就業特權,巫統清楚的認識到只有堅持馬來亞的主權屬於馬來蘇丹、馬來亞在憲法上屬於馬來人的這兩個基本原則,馬來人的特權地位和限制非馬來人申請公民權和就業等方面的政策才能得到保證。在巫統的領導下,馬來王族、馬來貴族和馬來老百姓史無前例的團結起來,一致反對馬來亞聯邦計劃。

馬來亞聯邦倉促成立和取消

馬來亞聯邦在1946年4月1日正式成立,對馬來亞來說是一個全新的憲制體制,也是一個全新的政治生態。英國人認為馬來亞聯邦已經是既成事實,馬來人的反對也會跟著退潮,不過事與願違,馬來亞聯邦成立的慶典和總督的就任儀式,遭到馬來社會和馬來蘇丹的全面杯葛,不單馬來蘇丹拒絕出席聯邦統治者諮詢會議,馬來官委議員也拒絕出任,一些馬來人開始退出警察隊伍,更甚的是馬來人的抗議遊行活動愈演愈烈,加上一些原本任職馬來亞的前英國公務員也在倫敦遊說反對馬來亞聯邦,讓英國殖民部感到壓力倍增。1946年5月22日英國委派麥唐納(Malcolm MacDonald)到新加坡擔任大總督(Governor-General),他的到來成為壓倒馬來亞聯邦最後一根稻草,在上任的第一個星期,就提出必須與馬來人重新協商,以巫統提議的馬來亞聯合邦(Federation of Malaya)來取代馬來亞聯邦(Malayan Union)。