作者简介

王嘉顺,华侨大学哲学与社会发展学院副院长、社会学实验中心主任、华侨大学社会科学调查与数据研究中心副主任。研究领域包括人口社会学、社会心理学、社会项目评估、华侨华人等。

作者:王嘉顺

出版时间:2018年12月

来源:华侨华人研究报告 2018

摘要:新加坡虽是一个多种族和多宗教的国家,但是它社会安定、宗教和谐,研究新加坡宗教信仰和价值观之间的关系具有重要意义和参考价值。本文使用新加坡历次人口普查数据,特别是最新一期的人口抽样调查数据,分析新加坡种族和宗教人口的结构及其变迁,同时使用有关调查数据分析了新加坡不同种族、不同宗教间的基本价值观的相同点和不同点。实证分析发现,新加坡各宗教信众间的价值观有趋同态势,出现的原因在于新加坡华人通过宗教信仰传播其价值观,同时新加坡政府以中华文化价值观为内核的国家治理理念也是其背后推手。

关键词: 新加坡 价值观 宗教信仰

宗教信仰是人类社会的文化特征之一,也是人类社会价值观及其体系的重要来源之一,宗教信仰在传播的同时也在扩散它所蕴含的价值观,可以说宗教信仰与价值观之间具有重要的联系。东南亚是世界上最具宗教多样性的地区之一,大大小小的宗教信仰星罗棋布,甚至在一个国家内部也能见到诸多的宗教派别,其中尤属新加坡最为典型。众所周知,新加坡是一个规模不大的城市国家,人口构成以华人为主,但是它的宗教信仰组成又是复杂的,除了常见的佛教、道教、基督教和伊斯兰教之外,还有耆那教、锡克教、犹太教、拜火教,甚至还能见到稀有的天理教和答亥教[1]。但是众多的宗教信仰并没有使信众之间产生隔阂和冲突,反而是不同种族、不同宗教信众间保持和谐共生的局面,这种美好的场景不是自发出现的,它与新加坡政府的积极引导分不开。通过颁布旨在维护宗教和谐的法律,制定保持多元但不失整体性的种族政策等措施[2],特别是新加坡政府于2003年面向全体新加坡人发布的《宗教和谐声明》,并鼓励他们在每年的种族和谐日朗读该声明,以这种颇具仪式感的方式来培养和巩固新加坡人的宗教和谐意识[3]。新加坡政府的做法给其他同样面临种族和宗教多样性问题的国家和地区树立了一个典范,这种典范不仅体现在对多种族和多宗教人口的管理方面,而且也体现在不同种族和宗教间的文化交流互鉴方面。宗教信仰作为人类价值观的主要来源之一,它的传播与发展对价值观的扩散发挥着重要的作用,而价值观的扩散也是文化交流互鉴的重要方式和表现。因此,新加坡的宗教和谐现象值得我们从宗教信仰和价值观的关系角度加以研究,本文试图比较包括华人在内的新加坡不同种族在宗教信仰、基本价值观上的异同,并对这种异同和各种族的宗教信仰之间的关系进行研究,并由此探讨宗教信仰对价值观扩散的作用。

宗教信仰与价值观的关系概述

(一)价值观的概念及其作用

价值观是一个受到众多学科关注的概念,这些学科从哲学、人类学等人文学科延伸到社会学、社会心理学等社会科学学科[4],由于这些学科在基本观点、方法论以及研究范式上的差异,它们对价值观的着眼点并不相同[5],由此导致它们对价值观的界定也莫衷一是。本文则将价值观视为一种社会心理学现象,因此主要从社会心理学角度介绍该学科对价值观的认识。最早对价值观进行界定并获得相当共识的要数著名的美国文化人类学家C.克拉克洪(C.Kluckhohn),他认为价值观是关于什么是“值得的”的看法,它是个人或群体的特征,而且它还影响人们对行为方式、手段和目的的选择[6]。到20世纪70年代,波兰裔美国社会心理学家M.罗克奇(M. Rokeach)深化了人们对价值观的认识,他认为价值观是“一个持久的信念,认为一种具体的行为方式或存在的终极状态,对个人或社会而言,比与之相反的行为方式或存在的终极状态更可取”[7]。

从以上学者的论述可以看出,价值观不仅对个人具有重要作用,对一个社会也是如此。著名美国社会学家T.帕森斯(T.Parsons)就曾经指出,价值观是社会成员共享的符号系统[8]。如此一来,价值观就具有了群体或曰社会属性,但是这又生发出两种看似有所联系但又有所差异的价值观,即社会价值观和文化价值观。社会价值观是指,“隐含在一套社会结构及制度之内的一套价值,这套价值的持有使现有的社会架构得以保持。社会制度在这里包括社会化、社会控制、社会规范及社会奖惩等。它通过规范、价值、惩罚等,给个人带来外在压力,也通过社会价值的内化,给个人带来就范的压力”[9]。文化价值观则是指,一个文化中的成员在社会化过程中被教导的一套价值,而该套价值在文化成员中是普遍存在的[8]。社会价值观和文化价值观虽然都是指群体成员共有且需遵守的价值,但两者又有所差异。一方面,前者强调面向社会所有成员的价值观,而后者只强调是针对一种文化中所有成员的价值观。如果一个社会只有单一文化,那么社会价值观和文化价值观较为接近;如果一个社会包含多种文化,如由种族、宗教分化导致的多个文化群体,那么社会价值观要辐射到可能的多种文化价值观。另一方面,社会价值观一般通过社会控制、社会规范及社会奖惩等强力手段实现价值观的社会化,施加这些强力手段的往往是国家,而文化价值观的强力性稍弱,施加手段的是非国家主体,如家庭、社区等。

虽然社会层次的价值观有细微的差别,但是它们对社会成员的作用比较接近。比如,罗克奇认为价值观具有规范性和禁止性的特征,它是社会成员的行动和态度的指导[10]。在具体社会中,国家或社区、种族可以通过正式或非正式的制度安排,实现价值观的社会化,从而达到特定的目的。比如,新加坡政府对其国家的大学生进行共享价值观的培育,他们将中国儒家的“八德”作为培育的内容之一,尤其突出爱国精神和对国家的认同,并强调个人对国家、社会的责任[11]。新加坡的做法凸显了大多数国民持有共享价值观的重要性,因为这种共享价值观同国家和社会稳定息息相关。对于现代国家来说,有一种能让大多数社会成员认同的价值观非常重要,它可以减少社会发生冲突的风险,更可以促进社会的有效整合与均衡、协调发展[12]。

(二)新加坡宗教信仰概况

宗教信仰是人类社会的重要特征,新加坡也概莫能外。作为一个建国时间不长、种族构成复杂的城市国家,多元的宗教信仰是政府和执政党需要谨慎处理的国家治理课题。新加坡作为一个东南亚国家,它的宗教信仰基本具备以下四个方面的特点:第一,出现的宗教在全世界来看是最多最复杂的;第二,宗教具有多变性;第三,宗教带有神秘性;第四,宗教具有明显的混合性[13]。上述特征是围绕宗教信仰本身的发展和变化来总结的,但不同宗教信仰人口的变迁也能反映新加坡宗教信仰不同于其他国家和地区的特征。张禹东在国内较早使用新加坡人口普查数据对其宗教信仰进行分析,使我们得以从社会人口结构角度来把握新加坡的宗教信仰状况,他发现新加坡的宗教信仰体现为:第一,多元宗教信仰与其多元种族相关联;第二,宗教多样性与语言多样性相互作用;第三,各种宗教信仰间缺乏深层互动和沟通;第四,华人由于其人口规模的绝对优势使其宗教信仰占据了新加坡宗教的主流[14]。

由于华人在新加坡的种族结构中占据优势地位,对新加坡宗教信仰概况的把握尤其要关注华人的宗教信仰。整体而言,新加坡华人宗教有以下特点:第一,主要来自于祖籍国中国,但在移入国获得发展;第二,所供奉的神明趋于多元化;第三,各种神明掺杂,不加区分地崇拜[15]。如果仍以社会人口结构角度观之,特别是从华人宗教信仰基本构成的变化来看,其特征主要有三:第一,华人宗教信仰类别基本不变,但构成比例出现明显变化;第二,华人传统宗教信奉者的年龄构成趋于老化,而无宗教信仰者和基督教徒的年龄则趋于年轻化;第三,华人各主要宗教信仰的信奉者的教育水平普遍提高,但各类别的教育构成比例发生较大变化[16]。除了上述人口结构的变迁特征之外,近些年来,华人宗教信仰还呈现世俗化的特征,其主要表现有:第一,华人对传统宗教的信仰逐步淡化;第二,宗教崇拜仪式等礼仪活动逐步简化宽松;第三,华侨华人传统宗教的伦理化和当地化现象明显[17]。需要说明的是,上述新加坡宗教信仰概况主要基于20世纪末人口普查资料的梳理,时至今日,一些新现象、新状况、新特征已经出现,需要我们基于最新的数据资料进行整理和分析,这也是本文的主要内容之一。

(三)新加坡宗教信仰与价值观的关系概述

宗教信仰是价值观的主要来源之一,那些关于值得做和不值得做的意念大部分来自于各种宗教信仰的教义。由于不同宗教信仰通过各种教义或者戒律要求自己的信众应该做什么和不应该做什么,宗教信仰几乎就是价值观。对于多民族和多宗教的国家和地区来说,民族与宗教既是文化共同体又是价值共同体,尽管两者有时互相渗透,但有时也呈现不同的价值诉求[18]。对于这种状况,新加坡政府采取的是宗教宽容或曰宗教和谐策略,对新加坡宗教信仰有所了解的人可能都不会否认的一点就是各宗教间虽然有所差异,但求同存异是主流,标新立异则不被肯定和支持。一方面,新加坡以华人为主的社会人口结构,使得整个社会更加包容和开放,那种孤立极端的宗教信仰不被整个新加坡社会认同和接受;另一方面,政治人物认识到宗教的复杂性和敏感性,因此制定了适合新加坡的宗教政策[19]。

说到新加坡的宗教政策,就不得不说新加坡政府对共同价值观的重视,因为所谓宗教和谐其实就是种族和谐,也就是价值观和谐。早在1991年新加坡政府就发表了《共同价值观白皮书》,而所谓共同价值观即“国家至上,社会优先;家庭为根,社会为本;关怀扶持,同舟共济;求同存异,协商共识;种族和谐,宗教宽容”[20]。这些价值观在不同种族和不同宗教信仰的民众中得到广泛认可,所以世界上没有哪一个地方像新加坡这样,能够做到不同宗教信仰信众间的价值观趋同,由于宗教差异而导致的基本价值观差异甚至背离得到较好解决。

新加坡种族和宗教人口结构分析

(一)数据和方法

对种族和宗教进行社会人口结构分析是进一步分析宗教与价值观关系的基础,在本文之前,已经有不少研究者使用新加坡人口普查资料对相关内容进行分析并得到了重要发现。但是这些研究基本使用2010年甚至是2000年和1990年的人口调查资料,这些资料反映的状况在这几十年间可能发生了重要变化,因此本文主要使用2015年新加坡人口抽样调查资料对最新的种族和宗教的社会人口结构进行分析。该数据资料来源于新加坡综合住户调查(General Household Survey),该调查是在两次人口普查中期进行的抽样调查,它也可以被看作是小普查,而一般的人口普查是每十年进行一次,这也就意味着新加坡2015年的小普查数据能够反映目前最新最全面的种族和宗教状况。本文搜集到的数据不是小普查的原始资料,而是经过加工处理的汇总性数据,因此我们将主要采用描述统计方法来分析当前新加坡种族和宗教人口的状况。除此之外,为分析人口的变迁趋势,本文也将结合2000年、2010年新加坡人口普查数据以及《新加坡统计年鉴(2017)》登载的数据一并进行分析。

(二)各种族人口结构分析

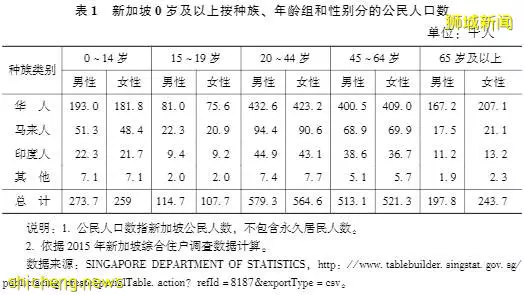

以种族分布来看,新加坡是一个典型的以华人为主的多种族国家,这样的种族构成最早可以追溯到新加坡建国伊始。华人占总人口的绝对优势无论是从公民人口数来看,还是从常住人口数来看都是当之无愧的。表1是2015年新加坡0岁及以上按种族、年龄组和性别分的公民人口数,由该数据可以计算得到各种族人口数占总体的比重,其中华人占比76.2%、马来人占比15.0%、印度人占比7.4%、其他种族占比1.4%。需要说明的是,表1中的公民人口只包括新加坡的正式公民,不包括持永久居住许可证的人口。从该表中还可以看出,华人男性的数量在60岁以前均超过华人女性的数量,但是从60岁开始,华人女性数量反超华人男性数量,至于马来人和印度人分性别的人口数量演化趋势基本也是如此,这可能主要同男女人均寿命的差异相关。

除了公民人口数体现华人占新加坡公民总体比重的绝对优势外,常住人口的种族构成也很明显地表现出上述优势。表2是2015年新加坡0岁及以上按种族、年龄组和性别分的常住人口数,由该数据可以计算得到各种族人口数占总体的比重,其中华人占比74.3%、马来人占比13.3%、印度人占比9.1%、其他种族占比3.3%。从构成比重来看,华人仍然具有人数上的优势,同时印度人的比重略有上升;从绝对数量来看,华人增加的数量最多,印度人次之;从男女构成来看,华人、马来人均从20~44岁年龄段开始女性的数量超过男性,由此可以推测大部分永久居民可能为女性。

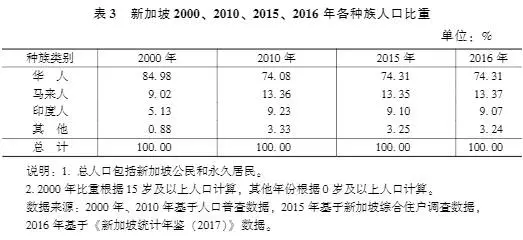

从常住人口的统计口径来看,新加坡的种族构成在比较长的时间内都保持较为稳定的状态。表3是使用新加坡2000年、2010年人口普查资料和2015年小普查等资料计算得到的各种族人口构成,其中2000年由于资料可得性原因,只统计了15岁及以上人口数目,而其他年份则是0岁及以上人口数目,2000年的比重结果或许可以说明华人中的少年儿童比重相对其他种族的较少。

(三)各宗教人口结构分析

1.不同居民身份和性别的宗教人口分析

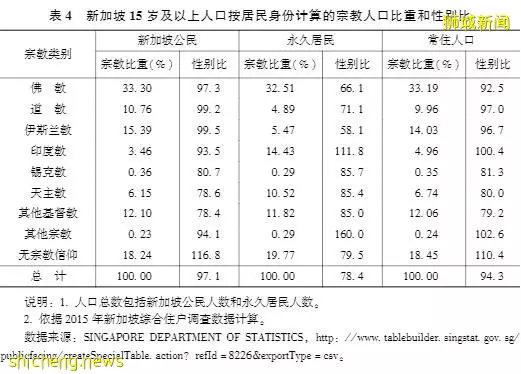

依照新加坡官方确定的宗教类别,新加坡15岁及以上各宗教人口的比重依居民身份有所差异,而且不同宗教人口的性别结构也呈现一定特点。我们从新加坡公民、永久居民以及常住人口三个统计口径来分析新加坡宗教人口结构。首先,从新加坡公民来看,宗教人口比重排在前5位的依次是佛教、伊斯兰教、其他基督教、道教、天主教,但如果将天主教和其他基督教合并计算,这两者的比重可以达到18.25%,则将超过信奉伊斯兰教的人口规模,其比重可以排在第2位。其次,从永久居民来看,宗教人口比重排在前5位的依次是佛教、印度教、其他基督教、天主教和伊斯兰教,同样,我们还可以将天主教和其他基督教合并为一类,但是它们的比重位次没有变化。最后,从常住人口来看,宗教人口比重排在前5位的依次是佛教、伊斯兰教、其他基督教、道教和天主教,若再将天主教和其他基督教合并计算,则其比重位次将上升至第2位(见表4)。

从表4还可以看出,无论是新加坡公民还是永久居民,他们当中有宗教信仰的比例都较高,两类人群中无宗教信仰的比例分别只有18.24%和19.77%。表4中以性别比作为性别结构的指标,从各宗教人口的性别结构来看,女性比重整体上更高。首先,从新加坡公民来看,所有的宗教类别中均是女性人口超过男性人口,其中道教和伊斯兰教信众的男女比重极为接近,佛教和印度教信众的男女比重较为接近,天主教和其他基督教信众的男女比重则差异较大。但是在没有宗教信仰的人口中,男性比重大大超过女性。其次,从永久居民来看,各宗教人口整体上仍然是女性人口多于男性人口,但是有两个变化。一个是信奉印度教和其他宗教的男性人口要多于女性人口;另一个是除上述两个类别之外,宗教信众中女性仍然要比男性人口多,而且差距相较于新加坡公民更大。最后,从常住人口来看,除了印度教和其他宗教的信众中男女人口基本持平以外,其余宗教信众中的女性要比男性多,但相差不会太大,只有锡克教、天主教和其他基督教信众中的男女比重差异较大。