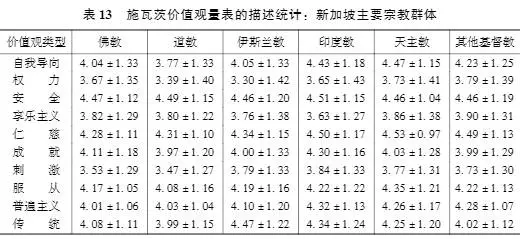

上述统计描述还进一步说明了什么问题呢?首先,对于分析对象6个主要宗教信众样本来说,他们比较认同的价值观非常接近,基本上都包括仁慈和安全,但这可能不完全是由其宗教背景所导致的。在世界价值观调查中,对仁慈和安全两项价值观的测量分别是“做有利于社会的事情/关心和帮助周围的人”以及“注重安全的环境,避免任何危险”。就安全价值观的描述来说,这可能意味着这是任何一个人最基本的生存安全需要;而就仁慈价值观而言,现代社会要求其成员成为一个对所属社会有所裨益的人。所以这两项价值观可能不仅仅反映各种宗教信仰的影响,而更可能是反映了对现代人的规范要求。其次,佛教和道教共有的另一项最认同价值观是服从,这或许同其信众以华人为主有联系,而对于华人的行为和心态的解释,可能只用宗教信仰还不够,儒家学说的影响可能更重要,而且在许多人眼里,儒家学说已然是具有教化作用的准宗教了[28]。伊斯兰教一项最认同的价值观是传统,该项价值观还排在第一位,这说明没有哪个宗教的信众像伊斯兰教徒一样对宗教习俗如此看重了。对印度教和天主教信徒来说,他们都认同的价值观还有自我导向,而在世界价值观调查中,自我导向被描述为“具有新思想和创造力,按自己方式行事”,这一点同其他宗教非常不同。最后,从最不认同的价值观来看,刺激、权力和享乐主义几乎是所有宗教信众选择的前三位,但是对于道教信众来说,他们除了权力和刺激之外,排在最不认同价值观第三位的是自我导向,这一选择可能同新加坡官方对道教的认定有关,这里的道教除了传统意义上的道教教派之外,还包括其他中华民间信仰,特别是源于广东、福建和海南等地的民间信仰[29],而这些信仰可能以一种更具约束性的规范形式作用于这些华人移民的后代。

除了从不同宗教信仰角度来分析其最认同和最不认同的价值观之外,表13还可以从价值观角度来分析最认同和最不认同该项价值观的宗教信仰,如此分析的结果同第一个角度的分析虽没有太大差异,但是可以让我们看到不同宗教信仰在各价值观上的细微差异。以自我导向价值观来看,最认同它的是天主教信徒,最不认同它的则是道教信徒。以权力价值观来看,最认同它的是其他基督教信徒,最不认同它的则是伊斯兰教信徒。以安全价值观来看,最认同它的是印度教信徒,最不认同它的没有特别突出的宗教信仰。以享乐主义价值观来看,最认同它的是其他基督教信徒,最不认同它的则是印度教信徒。以仁慈价值观来看,最认同它的是天主教信徒,最不认同它的则是佛教信徒。以成就价值观来看,最认同它的是印度教信徒,最不认同它的则是道教信徒。以刺激价值观来看,最认同它的是印度教信徒,最不认同它的则是道教信徒。以服从价值观来看,最认同它的是天主教信徒,最不认同它的则是道教信徒。以普遍主义价值观来看,最认同它的是印度教信徒,最不认同它的则是佛教信徒。以传统价值观来看,最认同它的是伊斯兰教信徒,最不认同它的则是道教信徒。在此需要特别说明的是,虽然我们在上面的表述中使用了“最不认同”的说法,但这并不表示某些宗教信仰毫不认同这些价值观,而是表示他们在某项价值观上的得分存在相对差异而已,而“最认同”的说法也是同样的情况。

结语:宗教信仰与价值观扩散

(一)研究总结

通过对新加坡种族和宗教人口结构、种族和宗教群体的价值观分析,我们对相关问题有了基本认识。宗教往往和种族紧密相连,宗教作为社会文化的重要特征之一,能够反映特定社会的种族形态和结构,新加坡也不例外。新加坡作为一个以华人为主的多种族移民国家,其宗教信仰形态也受到其种族结构的影响。特别值得注意的是,华人为主,马来人、印度人(及巴基斯坦人)和其他种族为辅的人口种族结构持续了相当长的一段时间,这也意味着各种族特有的宗教信仰也共存了相当长的时间,但是这种共存又是和谐的,其中的缘由需要我们从新加坡官方的宗教政策中寻找,也需要从价值观的角度加以分析。通过分析世界价值观调查数据,我们发现新加坡各种族之间几乎都认同安全和服从这两项价值观,而都不认同享乐主义价值观,种族和价值观之间确实存在一定关联。种族的影响只是表面的,应该还有更深层次的因素在影响不同种族的价值观,而宗教信仰则是最主要的。因此我们又分析了不同宗教信众的价值观,发现他们之间有共同点又存在差异。安全和仁慈是每个宗教信众都会认同和持有的价值观,但是诸如服从、传统和自我导向等价值观又分别体现了佛教和道教、伊斯兰教、印度教和天主教的细微差异。除此之外,新加坡几乎所有的宗教信众都不认同刺激、权力和享乐主义价值观,这一点其实也可以看作是这些宗教信众在价值观方面的另一种共同点。

(二)东南亚华人宗教信仰与价值观扩散

新加坡不同种族混居、不同宗教信仰共存的局面是历史现实造就的,同时也是新加坡历届政府有意为之的结果,而这恰好为不同宗教信仰的价值观的趋同提供了可能性。这里所说的价值观趋同并不是指主要宗教的教义所透出的价值观的趋于一致,而是特指像新加坡这样的国家或者说是一个城市社会的不同宗教信众的价值观趋于一致,这种趋于一致的价值观既来自相关的宗教信仰,也来自政府的引导和强力约束。

华人在新加坡人口中超过73%,这种人口优势也会体现在宗教信仰的传播方面。早期来自中国广东、福建和海南等沿海地区的移民们,在来到新加坡的同时,也将他们故乡的各种宗教和信仰带到了这片土地上,他们通过举行宗教信仰仪式等活动给其他种族的人们展示了中华文化的形态,更重要的是,他们日常的言行举止就体现了中华文化的风貌。随着历史变迁,今日的新加坡华人已经不能完全等同于中国人,这当然不是指国籍身份意义上的,而是指文化形态意义上的,正如新加坡总理李显龙在新加坡华族文化中心开幕式上所说,新加坡的华人“已经在特定的社会环境中发展出自身的文化身份,具有本身的独特面貌”[30]。李显龙所说的独特面貌也表现在新加坡华人的宗教信仰方面,因为这些宗教信仰也已经不能等同于今日中国的宗教信仰,而是在原有基础上有了新的发展,这种发展是在扩散自身和吸收外来的基础上生成的。

特别重要的是,这种价值观扩散基础上的趋同离不开政府的引导和管束,为了社会安定与和谐所采取的国家管理举措,不仅仅是治理理性的需要,它所反映的其实是一种更加深邃的人类智慧。新加坡政府发表的《共同价值观白皮书》提倡“国家至上,社会优先;家庭为根,社会为本;关怀扶持,同舟共济;求同存异,协商共识;种族和谐,宗教宽容”。这本身就反映了种族和谐与宗教和谐政策的背后有着深厚的价值观基础,而且这种基础源于东方智慧,源于中华文化,特别是中华文化中“和”的价值观,可以看作是《共同价值观白皮书》的灵魂。新加坡这种基于中华文化精髓所作出的治国之策,其本身就是价值观的力量体现,可以说它是作为中华文化最主要的代表者即新加坡华人在宗教信仰上最集中和最广泛的价值观展示和扩散,并进而影响到新加坡其他种族和宗教群体。而当说到华人的宗教信仰时,需要注意,我们所说的不仅仅包括佛教、道教和其他民间信仰,还有更加重要的儒家学说,因为后者已经成为中华文化的基因,对浸淫其中的人发挥着教化之用。