为了休闲和锻炼身体,他有时与一些志愿者踢室内足球。阿富汗志愿者组织还会安排在喀布尔市内和周边地区的花园、河边和山上郊游和野餐,但他在城市与大自然的联系,远不如在巴米扬农村时那般紧密。

“缺乏和人以及自然的联系,对城市人的心理健康有着至关重要的影响。”

每次从战地回家

都要向父母道歉

离开新加坡前,王德扬特别向父母道歉。每次回来度假,他也不忘“再道歉”。

孩子当医生,本是许多父母的骄傲,但王德扬却跑到战乱国家做义务医生,父母的难过可想而知。

“他们当然很痛心。我道歉,不仅因为我不在身边,也因为我让他们时刻担忧。他们忙着生活,没有时间停下来梳理自己的情感。”

他说,跨代理解非常重要,“我知道父母的期望,我们是亚洲人,与西方不同。”

请求原谅

惹哭母亲

有一年,在他请求妈妈原谅时,她停了一下,然后哭了。

王妈妈(84岁)念华校,九岁停学。身为大姐,她必须照顾十个弟妹,很坚强,从不轻易哭。

“我第一次看到她哭,但我也很欣慰,因为她能在我面前自在地哭泣。”

在阿富汗的义务医疗与和平工作,没有任何志愿组织付他薪水。他的生活费和所创办的阿富汗和平志愿者的经费,全靠新加坡朋友和医生,以及国际组织的资助。

“那里物资匮乏,连手机都算奢侈品,因此每月大约200元,就足够让我过得相当舒适。”

他毕业后,每月都坚持给父母家用。即使去了阿富汗,也从没间断。

“我爸妈像所有父母一样心疼孩子,说我没有薪水,可以不必给家用。”

王德扬与父母同住在荷兰路的三房式组屋,他唯一的哥哥已成家。

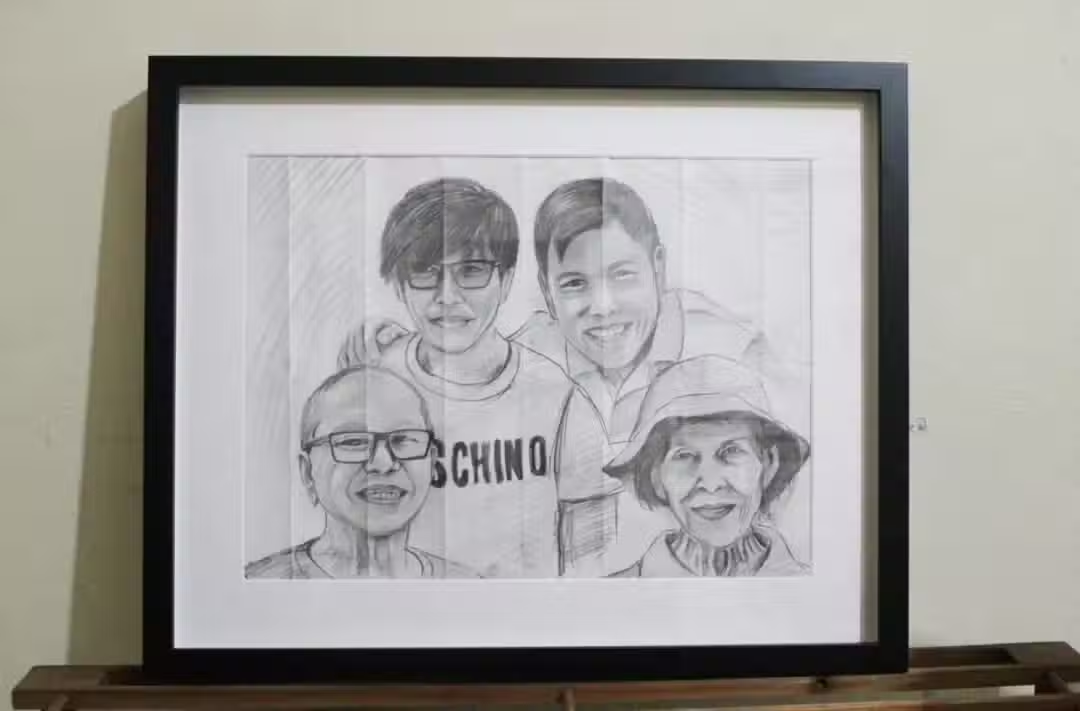

王德扬的阿富汗好友伊纳姆,最近画了他的全家福送给他。左上角是王德扬的哥哥,他的八旬父母在前。这幅铅笔画如今挂在荷兰道三房式的组屋客厅。(受访者提供)

念医学院时,王德扬须贷款还学费。当时,王爸爸(85岁)失去行销工作,跟原本是家庭主妇的妻子一起学煮海南鸡饭,卖了几年鸡饭。

王德扬记得念大三时,学费二度上调至1万6000元。全班一起找卫生部交涉,但始终没能改变事实。

“我们班很特别,来自富裕家庭的同学也愿意为家境贫寒的同学集体发声。”

他毕业后,努力还清大学贷款,并偶然买下三房式组屋,过后获建屋局批准,再把组屋租出去。

那一年,他从阿富汗回国度假两三周,妈妈说,楼下有个单位要卖,催促他买下。

当时屋价低,他用积蓄和房子的租金,在几年内顺利缴清房贷。

拥有这个房地产,虽然是小小的,王德扬说,“我非常幸运,也很感恩。”

文:傅丽云