為了休閒和鍛鍊身體,他有時與一些志願者踢室內足球。阿富汗志願者組織還會安排在喀布爾市內和周邊地區的花園、河邊和山上郊遊和野餐,但他在城市與大自然的聯繫,遠不如在巴米揚農村時那般緊密。

「缺乏和人以及自然的聯繫,對城市人的心理健康有著至關重要的影響。」

每次從戰地回家

都要向父母道歉

離開新加坡前,王德揚特別向父母道歉。每次回來度假,他也不忘「再道歉」。

孩子當醫生,本是許多父母的驕傲,但王德揚卻跑到戰亂國家做義務醫生,父母的難過可想而知。

「他們當然很痛心。我道歉,不僅因為我不在身邊,也因為我讓他們時刻擔憂。他們忙著生活,沒有時間停下來梳理自己的情感。」

他說,跨代理解非常重要,「我知道父母的期望,我們是亞洲人,與西方不同。」

請求原諒

惹哭母親

有一年,在他請求媽媽原諒時,她停了一下,然後哭了。

王媽媽(84歲)念華校,九歲停學。身為大姐,她必須照顧十個弟妹,很堅強,從不輕易哭。

「我第一次看到她哭,但我也很欣慰,因為她能在我面前自在地哭泣。」

在阿富汗的義務醫療與和平工作,沒有任何志願組織付他薪水。他的生活費和所創辦的阿富汗和平志願者的經費,全靠新加坡朋友和醫生,以及國際組織的資助。

「那裡物資匱乏,連手機都算奢侈品,因此每月大約200元,就足夠讓我過得相當舒適。」

他畢業後,每月都堅持給父母家用。即使去了阿富汗,也從沒間斷。

「我爸媽像所有父母一樣心疼孩子,說我沒有薪水,可以不必給家用。」

王德揚與父母同住在荷蘭路的三房式組屋,他唯一的哥哥已成家。

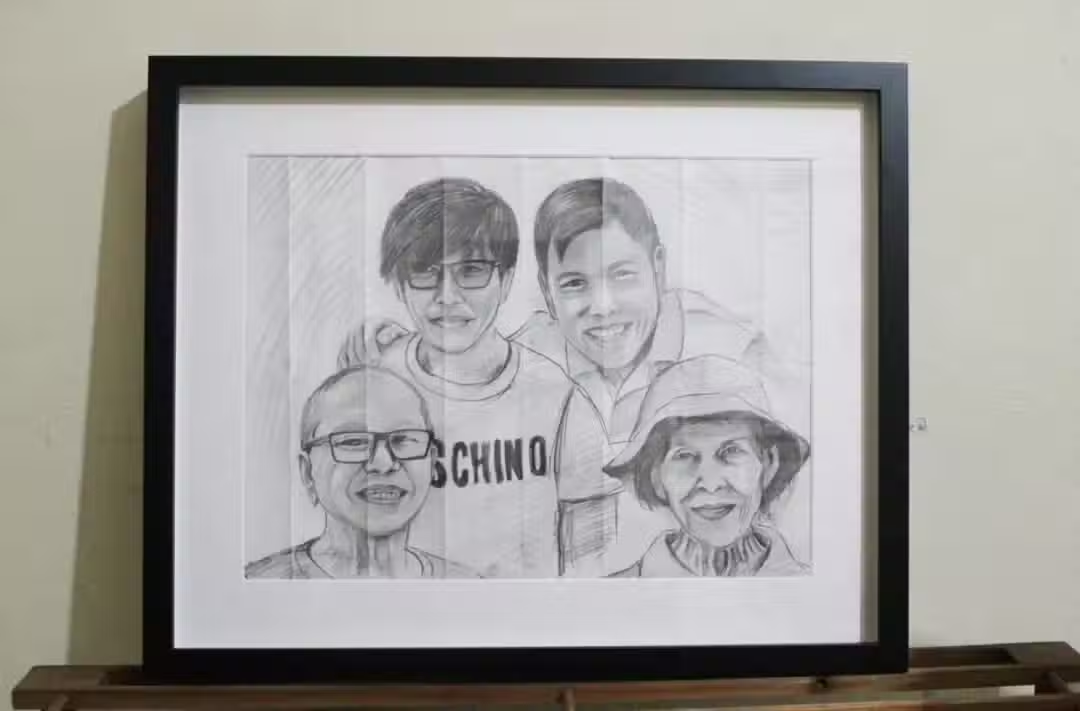

王德揚的阿富汗好友伊納姆,最近畫了他的全家福送給他。左上角是王德揚的哥哥,他的八旬父母在前。這幅鉛筆畫如今掛在荷蘭道三房式的組屋客廳。(受訪者提供)

念醫學院時,王德揚須貸款還學費。當時,王爸爸(85歲)失去行銷工作,跟原本是家庭主婦的妻子一起學煮海南雞飯,賣了幾年雞飯。

王德揚記得念大三時,學費二度上調至1萬6000元。全班一起找衛生部交涉,但始終沒能改變事實。

「我們班很特別,來自富裕家庭的同學也願意為家境貧寒的同學集體發聲。」

他畢業後,努力還清大學貸款,並偶然買下三房式組屋,過後獲建屋局批准,再把組屋租出去。

那一年,他從阿富汗回國度假兩三周,媽媽說,樓下有個單位要賣,催促他買下。

當時屋價低,他用積蓄和房子的租金,在幾年內順利繳清房貸。

擁有這個房地產,雖然是小小的,王德揚說,「我非常幸運,也很感恩。」

文:傅麗雲