*關注 真實星球 助君探索真相,辨析世界

1947年,新加坡才從二戰的戰火中走了出來,但一眼望去的廢墟,使住房成為了新加坡人必須要面對的問題。根據當年英國殖民政府住房委員會提交的報告顯示,新加坡已經成為了當時世界貧民窟最嚴重的地區,是「文明社會的恥辱」——有超過三十萬人住在沒有基本衛生設施的臨時棚屋建築中,還有二十五萬人則聚居在市區簡陋的旅店裡。

而當時新加坡的總人口規模約為九十三萬人,住宅不過38500套,人口密度更是達到了平均每棟建築物18.2人!

至於所謂的旅店,跟今日中國人印象中的旅店可謂迥然不同,甚至於最簡陋之處,連大通鋪都比上。

60年代初,新加坡獨立後首任建屋發展局局長林金山曾對媒體回憶過他走訪市內華人聚居地時的所見所聞——在一處只擁有一間衛生間和兩間浴室的三層樓「旅店」里,竟然居住了超過二百人。因為人數太多而導致一房難求,以至於就連樓梯間的轉角處,都搭著一塊木板。而這塊木板則是一對兄弟的家。

從40年代末到60年代初,時隔十餘年,新加坡的貧民窟化和住房短缺之所以一直沒有解決,甚至更加嚴重,跟英國殖民當局的態度有關,他們認為住房短缺對於新加坡這個地處貿易要道的「黃金港口」而言不過是一個短期問題,隨著經濟的發展,一切都會迎刃而解。

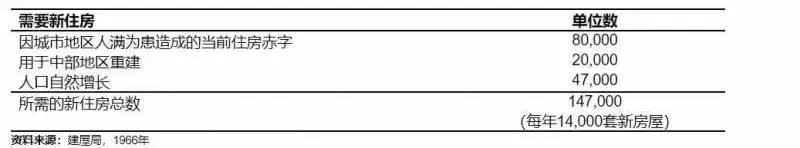

可一直到新加坡獨立的1959年,該地區全年公私機構營建的住房總數不過4003套,而到了1966年,新加坡已經推動「組屋政策」已七年,可當時對房屋的存量需求加增量需求,仍然超過十四萬套,而彼時新加坡每年的新建住房總數不過一萬四千餘套。

而在經過半個多世紀的發展之後,2018年新加坡房屋自有住房率達到了91%,而新加坡有超過80%的人口居住在政府提供的福利性住房中。

·壹······

1959年新加坡從英國當局處獲得了自治權力,然而當時新加坡地狹人稠,貧困交加,失業率高達13.6%,人均住宅面積不到6平方米,人均GDP更是低至1309.8新元,而從戰火方息的1947年至59年,新加坡全境仍有四分之一的人口住在貧民區,三分之一的人口住在簡陋的棚屋之中,而能享受到政府公共房屋福利的人,只占到總人口的不到10%。

同時由於英國殖民當局對新加坡的城市設定是「貿易中轉港口」,所以新加坡在早期也缺乏足夠的工業規模和金融資本。

感到獨存不易,新加坡遂在1963年加入了馬來西亞聯邦,然而在時隔兩年之後,新加坡便被馬來西亞開除出局,被迫在1965年宣布獨立。

然而屋漏偏逢連夜雨,由於失業人口大增,房屋又緊缺,大量的人口要麼搭建棚屋落腳,要麼流落街頭,要麼在支付房租之後,甚至於連遮體的衣裳褲子都乏錢購買——在林金山走訪的旅店裡,他就清晰的記得,曾問詢那位租住在樓梯間木板床上的男子,為何要在悶熱的旅店;里蓋著棉被,是否生病了?而林金山得到的回答則是「因為他的褲子給了弟弟穿著,所以為了尊重林金山,只穿著內褲的他,只能以棉被遮羞」。

陷入貧窮又無乏容身之所的新加坡公民,因此掀起此起彼伏的罷工和抗議。

··貳·····

意識到「有恆產者有恆心」以及中國歷史上「農民起義」的前因都是因為「失地流民」所導致的李光耀,決定在發展工業之餘,住房問題亦不可稍緩,要齊頭並進,遂提出「使每一個公民家庭都擁有自己的房屋」的政治主張——此既後來蜚聲中外的「居者有其屋」計劃之濫觴。

1960年新加坡設立了建屋發展局,專門營造組屋,可跟今日新加坡住宅政策不同的是,從1960年到1965年,組屋只租不售,而且只面向月收入低於800新元的低收入人士。

不過租金卻極為低廉,單身人士所租賃的一居室月租金只要20新元,而二居室和三居室的月租金,也不過40新元和60新元——組屋租賃價格不超過當時平均工資的15%,而對於低收入階層家庭而言,這些租金也大約只占月收入的20%左右。

而之所以只租不售,是因為新加坡在這一時期內,人口呈爆發性增長,雖然建屋局在短短五年時間之內,就建造了5.5萬套房屋。可一直到1966年,新加坡所需住房數量在建屋局的當年統計中,缺口仍然達147000套。

值得一提的是,英國殖民政府下的信託改良局,三十二年所營造的房屋總數不過2.4萬間,前者五年間成果便是後者數十年積累的2.5倍——1960年時的新加坡自治政府跟英國殖民政府治下的新加坡在經濟結構上並無太差別,可見前者能超越後者,純是二者的統治動機並不一樣。之所以導致最終結果迥異,是因為自治政府為治下之民負責,而殖民當局卻是對英國政府負責。

至1964年,新加坡基於當時東南亞艱難的國際形勢,為了穩定多元社會下的新加坡,正式推出「居者有其屋」計劃,開始將組屋面向低收入階層發售,以穩固民心。

···叄····

但當時的新加坡經濟仍然陷於困境之中,單一的轉口外貿模式,使得新加坡嚴重依賴外國市場,抗風險能力極差,工業基礎更是與今日不可同日而語——1959年新加坡工業產值僅占到GDP的8.63%。

單一的經濟結構,貧富懸殊的階層收入,使得新加坡所推出的「居者有其屋」售房計劃效果極差,在1964年的發售首年中,組屋僅銷售了1451戶,不到組屋總數的3%。

而原因,正是因為哪怕政府發售的組屋價格已經極為低廉,但低收入家庭仍然無法負擔20%的首付。

為了解決這一問題,同時也為了增加就業,利用「恆產與就業」鞏固新加坡的多元社會,還為了改善國家過於單一且風險極大的外國市場依賴性經濟結構,新加坡決心加大推動工業化的進程。

1968年,當時已升任至財政部長的林金山公開演講時提到「會採取財政措施,鼓勵出口導向工業」。

事實上,新加坡工業化之心籌謀已久,早在1961年李光耀就在新加坡西南設立了「裕廊工業區」,面積達到6480公頃,並決心投入一億新元,進行為期七年的建設。

1962年,裕廊工業區迎來了「大眾鋼鐵廠」作為第一家入駐園區的企業,而等到了1970年,園區之內的企業早已遍地開花,規模達到七千餘家,而產業結構也從初年的服裝、玩具等輕工業低附加值的廠家、企業,升級到了以煉油、造船等產業為主的現代製造業格局。

新加坡的經濟增長亦一發不可收拾,GDP從1965年的9.75億美金一路看漲到1970年的19.21億美金——短短五年之內,經濟規模竟翻了一番!

可出乎意料的是,經濟的高速增長,雖然也帶來了新加坡普羅大眾的收入上漲,但組屋出售的狀況卻仍然不容樂觀。

····肆···

為了加快「居者有其屋」這一穩定新加坡社會的關鍵政策,新加坡政府遂在1968年將「中央公積金」的適用範圍從養老擴大到了組屋購買之中。

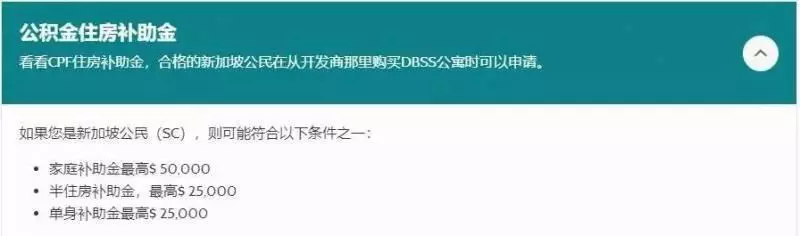

但公積金雖然屬於新加坡政府的「多繳多得自助型福利制度」,強制公民繳納,但由於利率高於銀行,利息低於銀行貸款利率,以及此後公積金適用範圍的進一步擴大,使得新加坡人都樂於參與公積金,最終覆蓋人群達到了新加坡總人口的95.3%——1981年時,公積金便能用於支付私宅購買,而到了如今公積金已經遍及養老、住宅、家庭保險、子女教育、醫療等支付範圍。

公積金的存在,不僅使得新加坡低收入階層能夠有能力支付首付,還能利用公積金進行還貸,甚至還能通過公積金帳戶向建屋發展局申請貸款,同時全民的公積金儲蓄,也為新加坡政府在征地建房上提供了強有力的支持。

而為了進一步降低房屋成本,增加新加坡政府在征地上的主動權,新加坡也一改英國殖民當局的土地政策,在1966年以《土地徵收法》取而代之。該法明確規定只要公共利益需要,或者經國家部長批准,再或者土地能被住宅、商業、工業所利用,新加坡政府就能以較低的補償價格進行征地。

此外,新加坡常年向建屋局提供低息貸款——根據統計,從1960年到1970年,建屋局每年從政府獲得4億新元的低息貸款,同時還獲得大量財政資金,以維持其運作,彌補建屋局因為遠低於成本價出售組屋所帶來的虧損。

三管齊下,再加上新加坡逐漸拓寬了公共福利性住宅的門檻,由低收入階層,擴大到了高收入階層以下,同時還不忘與時俱進的提供多樣化住宅產品——從緊湊小戶型,到如今的四世同堂型的五居組屋,以及提供給改善型需求的類似於高端私宅的EC公寓。

從此新加坡登上了自有房屋擁有率的快車道,1970年時新加坡相較建國之初,房屋自有率上漲了20.2個百分點至29%,到了1980年房屋自有率更是上漲到了59%。隨後短短二三十年的時間內,新加坡就徹底趕英超美,如今更以91%的房屋自有率成為了全球住宅政策之楷模。

····伍··

不管是建屋局從財政獲得的大量補貼,還是借來卻從不被追帳的政府低息貸款,無疑都需要新加坡政府擁有強勁且持續的經濟實力作為基礎,而在排開房地產這個選項之後,地狹人稠的新加坡可供選擇的產業其實並不多。

上世紀七十年代以後,新加坡的工業完成產業升級,擁有了現代化製造業布局,甚至成為了全球煉油三大中心之一,但新加坡並未滿足於此,在工業蓬勃發展的同時,新加坡的金融業也開始長遠布局,並利用新加坡在東南亞的經濟強勢地位,形成虹吸效應。

1973年,新加坡證劵交易所方才成立,可到了1995年,新加坡證劵交易所的上市公司已高達226家,市值規模超過2500億新元,而金融業的產值也因此占到了新加坡國民生產總值的近三成。

但新加坡並未昧於金融和服務業所來的「美好前景」,落入空心化陷阱,而是堅持多元化的產業結構——工業、金融和服務業以及高新技術業多頭並舉。

至於今日,新加坡第二產業產值仍占到GDP的25%左右,跟金融業並駕齊驅,同時高新技術產業也迅猛發展,以信息通訊業為例,其產值從1990年的18.1億,上漲到了2017年的175.8億新元,經濟規模上漲了近10倍!