眾所周知,新加坡是一個移民國家。從最初來到新加坡落腳移民,到幫助新加坡建國,繁榮發展的移民人才,新加坡處處都帶著移民的基因。

但是,近來新加坡政府的種種政策,似乎都在釋放一個信號:趕走外國移民。

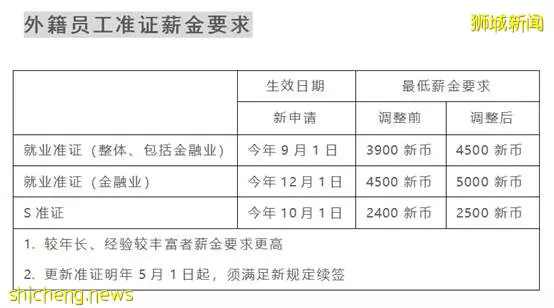

一年內三次提高外國准最低薪資門檻,縮減SP發放配額,讓外國人在新加坡想要留下變得越來越難。

不過,新加坡領導層對此似乎還不滿足。8月31日的國會上透露,「本地保護主義」政策還將加碼。

外國人的哭聲似乎不被聽見,保護本地的政策恐將一意孤行。可是,國父李光耀「人才立國」,鼓勵移民的立國政策言猶在耳。

難道,新加坡真要走偏了?

01. 越來越不友好的外國人政策

本周一(8月31日),新加坡國會的議題是討論有關人力部最新的就業和准證相關政策。

最初小編還以為是要討論解決關於外國人就業門檻提高的爭議,回應和解決外國工作者的訴求。

結果,看新聞以後才發現,似乎不是這麼回事,還恰恰相反……

新加坡工會領袖派屈克·泰伊(Patrick Tay)在國會上表示,希望新加坡政府可以繼續採取更多措施來保護新加坡本地的勞動力。

言下之意,目前的政策還不夠給力……

他說,就像金融服務部門的合格工資要求更高一樣,人力部(MOM)也應該考慮提高信息通信技術和專業服務部門的最低工資標準。在全國招聘歧視觀察名單中(指的是招聘歧視本地員工),通常有來自這些行業的公司。

這邊就要先回顧一下上周四人力部公布的重磅消息:新加坡政府在今年第三次宣布,上調外國雇員就業薪資門檻。

人力部是在周四(27日)下午宣布,繼今年5月將EP月薪門檻調高至3900元之後,今年9月將再度調高門檻至4500元,這意味著一年暴漲了900新!這是史無前例的。

而金融業更被「針對」,月薪門檻要「三級跳」,在今年12月進一步調高至5000元。一向都號稱不對各行業設立最低薪金門檻的新加坡政府,這一次卻單單拎出了金融行業來開刀。

其中,40多歲資深的金融業就業准證(EP)申請者,起薪更是比年輕申請者的翻倍。就業准證一般是發給專業人員或經理級人員。人力部解釋,因為金融行業薪金一般都比較高(說白了就是來錢比較快),所以這一次要特別對此行業做出特別設定。

而對於S准證來說,最低薪資今年1月1日也剛剛從2300上調至2400新,現在又要繼續上漲到2500新。與此同時,繼續削減SP的配額,2020年1月起,S准證雇員最多只能占公司人手的13%,到2021年1月,將進一步調低至10%。

除此之外,從10月1日起,企業在為外籍員工申請S准證之前,必須先在政府求職網站MyCareersFuture.sg上招聘,讓本地員工有機會申請這些工作。這項規定原本僅適用於薪水較高的就業准證外籍員工。

最後對於拿WP的外籍勞工來說,一樣雪上加霜。2020年1月起,服務業可聘用的中低技能客工,最多只能占公司人手的38%,到了2021年1月,還要調低到35%。

這樣限制就業的「組合拳」可以說是很罕見的,也難怪外國人工作群體這邊都炸了鍋了,不少人都在表示不滿,新加坡政府這是明確地要對外國人留下就業說「no」了嗎?

不過,在國會中,工會領袖和議員們似乎聽不到外國雇員們的「哭聲,他們竟然在擔憂:這樣外國人和新加坡本地人的薪資水平是不是就會進一步拉開了。他們擔心因此讓本地員工感受到薪資和福利的不公平待遇。這個思路真的是認真的嗎?

Tay在國會上表示,他和其他工會領袖對新規定可能擴大外國人與當地人之間的薪資差距感到擔憂。

他表示,人力部的這個政策之下,僱主可能就只會增加外籍員工的薪水或重新分配福利以符合規定,這在傳統上擁有較高收入的就業准證持有人的部門中很容易做到。 但是與此同時同時,他們的新加坡同行可能不會獲得類似的加薪,尤其是在工資凍結和減薪頻發的當下。

為了解決這個問題,Tay承諾工會將「密切關注僱主的舉動」,同時敦促非工會組織的工人加入工會,以保護他們。

原來在工會領導眼中,外國人在公司的待遇這麼好的嗎?漲了最低工資標準,僱主不但不會少僱傭或者裁掉外國人,還會高高興興地只給外國人漲薪。

這種擔憂和猜測,著實有些不食人間煙火,不知人間疾苦的味道。

其實,今年以來新加坡政府已經出台了一系列的政策來提振本地居民的就業率,其中就包括兩個力度巨大的就業補貼政策:只要你僱傭新加坡人,政府就給錢。

8月17日,副總理王瑞傑宣布延長了僱傭補貼計劃(JSS)長達7個月,同時公布了最新的招聘獎勵計劃(Jobs Growth Incentive,JGI)。

8月18日,人力部部長楊莉明在臉書發帖表示,招聘獎勵計劃(JGI)是新加坡目前最大的就業援助計劃,總額高達十億,為了刺激本地就業率的提升。

JGI是什麼?

就是企業每聘用一位新加坡籍員工,政府將會幫忙支付這些員工高達25%的薪水,若聘用的員工年齡為40歲或以上,政府將會支付多達50%,為期1年。

這裡有一點需要注意的是,這個招聘獎勵計劃(JGI)與僱傭補貼計劃(JSS)並不衝突,僱主可以同時獲得雙重補貼。

已經用補貼大力激勵僱主多僱傭新加坡人,另一邊還要大幅上調EP、SP的就業門檻,這種種做法真的是為了促進就業公平,消除歧視嗎?

事實是,在新冠疫情帶來的經濟危機中,外國員工是非常弱的群體。

之前小編就寫過新加坡失業潮下脆弱的「異鄉人」,裡面講到了外國移民在新加坡失業潮中無助的現狀。他們一旦失業,得不到任何救濟和再就業幫扶,一切都只能靠自己。丟了工作,准證被切,可能結局就直接捲舖蓋回家了。

所以一直以來,天平到底是向哪裡傾斜的呢?

不過這也不是新加坡政府第一次出台限制外國人就業的系列政策。2013年時,就有新政策要求,在新加坡運營的公司需要首先把崗位招聘廣告公布給當地居民,兩周之後才能申請僱傭外國員工。根據人力部(Ministry ofManpower)發布的聲明,招聘廣告必須公布在一個提供就業機會的中央網站上,以便政府的就業機構管理。

同時要求從2014年1月開始,EP最低工資標準調漲到3300新幣。

當時的人力部代部長陳川仁在聲明中說,

「為滿足新加坡人的願望而提供更好的工作和更多樣化的機會是經濟增長的最終目標。我們的做法是用政策迫使僱主給新加坡人以公平的就業和發展機會,特別是年輕的畢業生和專業人士、經理以及執行官。」

此外,系列政策還包括提高了僱傭外國人的課稅,以及在服務業、製造業、建築業和海洋業中降低了允許僱傭外國員工與本國員工的比例。

不過,今年的政策限制力度比2013年大多了。

02. 「人才立國」已經被遺忘了嗎?

曾經的新加坡不是這樣的。

人才立國,吸引外國移民一直是新加坡的立國之本,也是國父李光耀先生始終在踐行和堅持的發展要訣。

李國父曾經說過:

如果擁有達兩億八千萬人口的美國需要吸收外國人才,只有300萬人口的新加坡更必須這麼做……為了吸引外來人才,包括優秀的運動員、藝術家、畫家、舞蹈員、音樂家,我們必須讓他們感受到他們是新加坡隊伍的一分子。

新加坡第二任總理吳作棟在接棒執政之後也堅持這一發展戰略:

「新加坡是個小國,所以我們需要從海外吸引藝術、體育或金融業等領域的人才。如果你是專業人員,就可以為新加坡效勞。如果你的收入比新加坡人收入的中位數還高,那你也可以成為永久居民,日後還可能申請成為公民。」

2002年,他又發起「再造新加坡」計劃,因為「在未來十年,如果我們不從國外引進人才充實我們的人才庫,許多我們現在從事的高價值工作將會被轉移到中國或其他地方」,還說,「吸引外國人才,關係到新加坡生死存亡」 。

就連現任總理李顯龍也曾經自豪地總結新加坡吸引人才的經驗:

第一,必須是開放寬容的社會。讓這些人才覺得在這個地方自在舒服,願意居住,把家人帶來。所以必須是一個開放、平安、有法治的、有系統的國家。

第二,新加坡是一個以英語為工作語言的社會,全世界的人才到新加坡都可以共同工作。一個日本公司可以聘請中國工程師、印度和馬來西亞的人員一起工作,用英語交流。我們有語言的優勢,並且是一種社會風氣。

第三,要創造經濟機會。如果環境好,沒有經濟機會,新加坡可能成為一個度假勝地,但不能成為一個經濟樞紐。所以這是一個互動性的良性循環,把人才吸引到新加坡、人才再吸引人才。所以我們推動生物醫學的研發,或是納米科技等新科技,若不能吸引一流的科學家來,自己絕對做不到。

此前很長的一段時間,新加坡對外國勞動力的開放性使其能吸引、留住並吸收最好的外國人才,為新加坡在與鄰國的競爭中提供了明顯優勢。而外國人就業限制和明顯的本土保護主義,勢必會給新加坡的經濟和作為一個開放經濟體的名聲帶來負面影響。

雖然世界上很多國家都限制雇用外國工人,但很少有國家像新加坡那樣依賴於引進的勞動力。新加坡只有340萬公民,而且其生育率遠低於人口替換所需的水平,這個小國嚴重依賴外國工人為其提供建築勞動力、服務業職員、以及金融和法律行業的專業人員。

這種依賴隨著經濟的擴張而加重。近幾年新加坡的外國工人數量激增,2016年最新的人口普查報告顯示,這一數字達到173萬人,占全部勞動力比例超過37%。

一直如此依賴外國勞動力的新加坡開始密集強化對外國人就業的限制,也難怪會讓外界覺得震驚和不滿。

新加坡本來就是一個由移民組成的社會和國家,向全世界吸收最優秀、最有前途的人才是這個國家保持經濟競爭力的唯一辦法。這曾是國父李光耀所堅信的。

但如今,隨著李光耀去世5年之久,不知道這些話語是否都消散在歷史的風中了。