廈門街和直落亞逸街十字路口的一棟三層樓建築,從1917年至1956年,是愛同學校的校舍。校門開向直落亞逸街,但校舍卻沿著廈門街伸展。

愛同隔鄰就是廈門街63號店鋪,當年掛著「信其有」招牌。它就是我的老家,我的出生地。

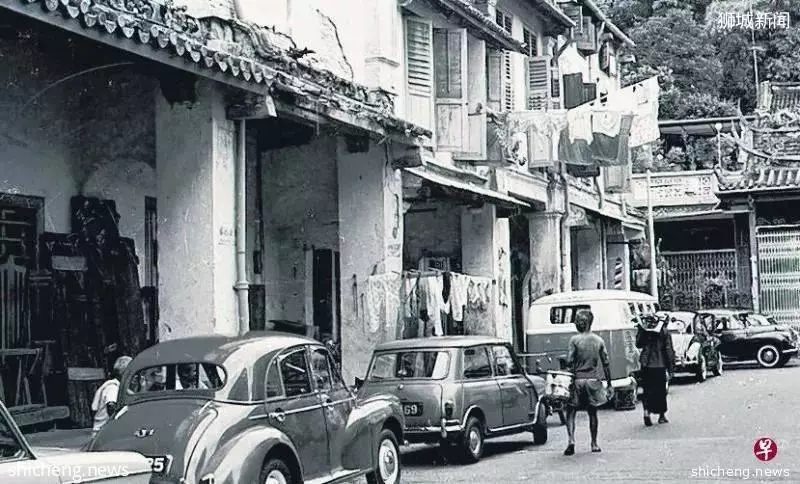

1965年的廈門街。(市區重建局照片)

那時日軍已攻占新加坡近兩年,並把新加坡改名為昭南島。

從小,祖父就要我記得,並能以閩南話講出「廈門街,信其有」這六個字。這是我家的住址,萬一我迷路,可請路人幫忙。

店內有七個房間

廈門街63號也和街道兩旁的其他店鋪設計一樣,門前的五腳基,由左鄰的愛同校舍,連接右邊三間店鋪,一直延伸到「仙祖宮」。過了安祥山的入口,五腳基繼續沿伸至克羅士街(Cross Street)路口。

廈門街的店鋪門牌號碼,由北京街開始,左邊從小號連續不斷,一直到直落亞逸街交叉口附近的62號為止,跨街為63號,轉頭髮向北京街方向,逐漸增加,仙祖宮門牌66號,英華學校舊校址70號。

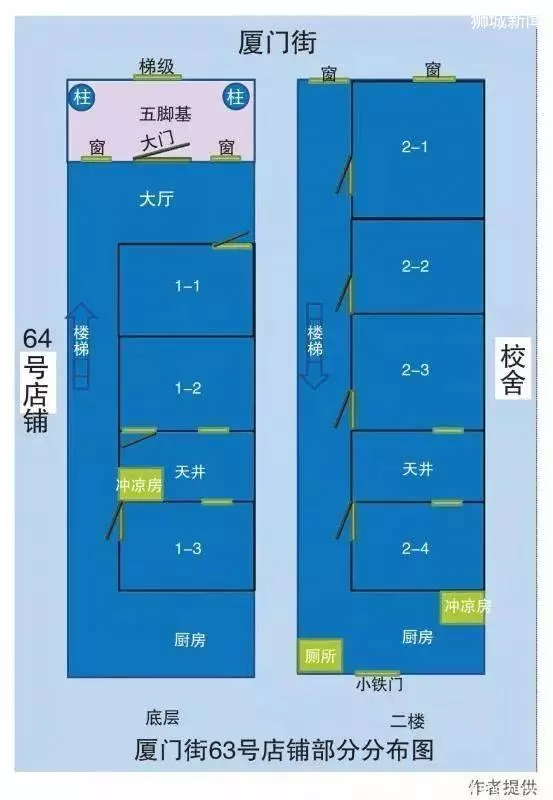

63號店鋪內用木板隔開七個房間,樓下三間,樓上四間。樓下進口就是廳堂,廳後邊有兩個房間;然後是天井,天井一角落搭建一小沖涼房;天井後又有一房。樓下大廳堂右邊有一小通道,由外至內連貫樓下三個房和天井,直通最後面的廚房。通道旁有一木梯,可上二樓。

二樓多一個房間,它在最前面,臨街,有長窗,蓋在五腳基和廳堂前沿之上,是最好的房間。前房和天井之間分隔有兩房,天井和二樓最後面的廚房之間又有一房,共四房。

廚房後有一道小鐵門,通往後面的安祥山,鐵門旁有一舊式馬桶廁所,七家共用。

祖父是二房東

祖父母住在樓下最後面的房間,雙親、我和兩個妹妹住在二樓第三間房,隔著天井,可看到祖父母樓下的房間。兩個弟弟和祖父母同住。

祖父是二房東,代向房客收租金,並負責管理維修和控制水電用量。他每個月頭總帶著我到克羅士街(Cross Street)業主萬德成商行處結帳,交房租。

祖父也時常要我陪他到絲絲街(Cecil Street)一家指定的雜貨店,購買配給一家每月所需的米糧。然後,祖孫倆共乘三輪車回家。對這種糧食配給制度,祖父、父親對英殖民政府都非常不滿。除了我們兩家人,當時和我們同住在這個店鋪里的,還有五家房客。

貧苦的「先生嬤」

樓下廳堂最前房間住的是50多歲的「先生嬤」和她的養女。閩南話以「先生」稱呼中醫,「嬤」,是婆婆的尊稱。「先生嬤」是以為人求神看病來餬口,「信其有」這匾是祖父為她掛上去的,希望有更多信徒相信她。

她一家貧苦,衣服多是補過的,只有在上神時穿得比較好,但也是件洗得發白的布鈕上衣。三餐粗茶淡飯,少有肉食。有一回,不知是什麼特別日子,她煮了一小砂鍋的豬腳肉。從後面廚房捧去房間時,砂鍋柄突然斷了,幾塊豬腳肉掉落在地上。

「先生嬤」蹲在地上,忙著搶救。祖母看了於心不忍,也蹲下要幫忙。她好不尷尬連聲道謝,拒絕祖母的好意,快手收拾在地上的豬腳肉,匆忙回房去。不久她拿著一把破掃帚,要清理地上的砂鍋碎片、湯汁。但祖母已經幫她清理好了,她一邊感謝祖母,一邊解釋說豬腳是一個病人的家屬送的。因病人病情有起色,豬腳是用來答謝神恩的;她已好久沒吃肉。當時我也在場,感到她的無奈和哀傷。

阿麼的米粉與魚餅粥

和她一板之隔,住了一對貧病夫婦。丈夫年輕時在碼頭當苦力,後來因工傷而不能工作,整天躲在房裡,幾乎沒有踏出房門一步。養家的責任就落在妻女身上。

妻子綽號阿麼,在街口擺一攤位,賣米粉、魚餅粥。我早上上學時,如沒吃早餐,就會和她買一小盤米粉,外加一小碗粥,只賣一角錢。阿麼喜歡為我在粥里添多些魚餅、花生。至今我還是認為阿麼的粥,是我今生吃過最好吃的粥。這或許因碗中融入了一分回憶,一分鄰里之情。

她女兒在別處當女傭,很少回家。談到她女兒,阿麼似乎很自豪。但談到她的男孩阿木時,卻愀然不樂,擔心他給私會黨徒傷害,或給「馬打」(警察)抓去。這個十多歲的男孩,整天遊手好閒,時和街坊一些同年齡層的混混,到處惹是生非,時有便衣警察(暗牌)做家訪。

二樓的房客

二樓前房的房客家長也姓歐,是我們的宗親,輩分很高,祖父要我稱呼他為叔公,他在《星洲日報》工作。

夫婦倆有三個男孩,最小的名鍾福和我同齡,後來在南大中文系與我同班。張瘦石老師上課前要點名,大概我和鍾福名字發音相近,老師念他姓名,我舉手,念我姓名,他舉手;有時兩個都舉手,有時兩個都不舉手,弄得張老師莞爾而笑。鍾福有兩個孿生的哥哥。

二房住了一對中年夫婦,丈夫也在報館工作,但卻是《南洋商報》。

他們夫婦有個十多歲的男孩子,綽號「扁頭」。一家人都很低調,沉默寡言,只和前面歐家、我祖父母和母親交談。

這兩家房客時常送報紙給祖父,偶爾夾有《中興日報》。

祖父用這幾份報紙教我識字、造句。所以我從小就知道有《南洋》《星洲》兩家華文報。

住二樓最後面房的房客最神秘,是一對年紀挺大的夫婦,和一個十多歲的女兒名叫阿支。

祖父和其他房客都不太喜歡和他們來往。鄰里有流言說,那男人在「馬打間」(警察局)蹲過,有案底。他的妻子時常出門打工。

鄰居也傳說那女孩手腳不幹凈,喜歡偷雞摸狗,也喜歡和鄰里少年扯蛋吹牛。

母親在二樓和這家只有一天井之隔,卻也相安無事。祖父、母親常告誡我不可跟阿支上街,但母親卻不時還給阿支一些舊衣服、日常用品。

斜對面的店鋪

63號的斜對面也是同樣的店鋪,在街口是咖啡店。它隔鄰的店鋪,記憶中有個招牌「張再來」,是家中醫兼藥店。

記得這招牌,因為祖父常笑說它有些「不安好心」:希望病人再來光顧。

「張再來」的格調,似乎低於「信其有」。它和隔壁的兩家店鋪的五腳基,在大門旁排長凳和幾張椅子。許多大媽午後常在此聚會。她們玩牌、排龍門陣、談天說地,道盡街坊大小事;偶爾也會為孩子和標會銀事大聲爭吵。

祖母、母親不太願意和鄰里這些大媽交往。但母親卻每天黃昏,吩咐我把麗的呼聲播音器放在二樓房門外,與房客和一些鄰里孩子分享。

在沒有電視的年代,麗的呼聲的廣播節目應是大家最受歡迎的娛樂。和鄰居分享,大家都高興。

母親喜歡麗的呼聲的戲劇、歌曲和黃正經的潮語故事;我偏愛聽講古,尤其是王道的廈語講古。記得他講的鷹爪王,當時多個孩子盤坐在二樓走廊,全神貫注聽節目的情景,在我的記憶中,栩栩如生。

搬離廈門街

廈門街的店鋪都一樣,環境簡陋、衛生條件欠佳。廁所要靠36門的糞車和工友每天來清理。時常停電、制水。老鼠、蟑螂和蒼蠅是常客。然而,在當時屋荒的環境下,這有水、有電的店舖,提供可算是不錯的居住條件。祖父接手為63號的二房東,20多年內沒有房客幫離。

後來第一家搬走的反而是我們。媽媽在我九歲那年病亡,幾個月後父親申請的「改良信託局」(SIT) 組屋分配下來,我們和祖母搬入新組屋,和父親、繼母同住。祖父則繼續留在廈門街生活,直到他老人家過世,那已是1957年的事了。

店鋪被拆除

我和祖父母、父母親在廈門街63號生活了九年,兩個妹妹、兩個弟弟也先後在那裡出生、長大。很自然地,對這些老店鋪、街景、房客,懷有著深厚的感情。這段童年歲月,蘊藏著許多的回憶,有溫馨、悲痛,有對已離世親人的思念,尤其是英年早逝的媽媽;為我啟蒙的祖父;對我們兄弟姐妹無微不至、愛護有加的祖母,更是不能忘懷。

70年代中期,廈門街63號和隔鄰的幾棟店屋、街口的校舍都被拆除,在原地面上改建成廈門街熟食中心和停車場。

舊貌已不復存在,但我還是喜歡時常到廈門街一帶走走;1980年代,有空時帶著孩子到廈門街看看,告訴他們,這是老爸當年出生的地方,人不可忘本。