(三)種族歧視憲法

1945年二戰結束,日本投降,英軍收復重新收復馬來亞。

1945年9月12日,盟軍在新加坡市政廳舉辦了受降儀式,東南亞戰區司令蒙巴頓勳爵意氣風發,接過了日本人的投降書。

在之後的慶祝儀式上,蒙巴頓勳爵親自向馬來亞人民抗日軍的8位領導人頒發了戰功勳章,以獎勵華人抗日軍在馬來亞淪陷期間艱苦卓絕的鬥爭。

1945年新加坡二戰勝利紀念活動,中間白衣者為蒙巴頓

作為二戰中的正義一方取得勝利,抵抗宿敵日本人的侵略,這是馬來華裔歷史最高光的時刻。這時,所有馬來半島上的華裔都相信,未來是光明的,他們距離爭取到民族獨立自由,只有一線之隔。

只可惜權力永遠不是按勞分配。

最努力進取朝氣蓬勃的人們,往往會被政治家玩弄,成為歷史的棄兒,半個世紀後依然讓人扼腕嘆息。

二戰結束後,大英帝國的國力迅速衰敗,世界各殖民地的民族獨立運動風起雲湧,要求獨立的呼聲越來越高。

根據《大西洋憲章》要求,英國被迫同意了給予馬來亞獨立。這時擺在馬來亞各民族面前的緊迫任務,是要為新生國家撰寫一份新憲法。

於是,1945年底,英國派來了當時東南亞最高官員麥唐納,並成立了獨立的憲法起草委員會。

這時候英國人和華人還在蜜月期,同時也是為了懲罰馬來蘇丹們在日據時期的背叛行為,英國人收回了二戰前與馬來蘇丹們簽訂的條約,廢除了馬來人特權。準備建立一個包括檳城、馬六甲、馬來各邦的獨立馬來亞。

在這個新生國家,所有公民將享受平等權利,不區分種族和信仰。

這個命令一出,整個馬來社群沸騰了,他們害怕與華裔和印度裔的平等競爭,擔憂整個馬來民族在現代國家的建立中成為落後種族。

馬來人雖然賺錢搞經濟不行,但與沉默的華裔相比,他們卻勇於發聲,善於為自己爭取利益。

1946年5月,幾個馬來蘇丹王子和貴族一拍即合,成立馬來人全國統一組織開始與英國人談判,這就是後來鼎鼎大名的巫統。

在這些創立巫統的人中,有一位吉打州蘇丹的王子名叫東姑阿都拉曼,他曾經在英國劍橋留學而得到英國人優待,在談判中發揮了重要貢獻,後來他成為了馬來西亞的國父。

恰巧就在這個時候,英國人和華人的關係也逐步惡化。馬來亞共產黨經過二戰的洗禮,已經建立了一支不小的地面武裝力量,他們開始準備通過武裝鬥爭奪取政權。

對於英國人來說,一方只是要點權,另一方不僅有槍,還是共產主義,幾乎都不用選,必然偏向馬來人。

英國人終於在1946年撕破麵皮,組建了由英殖民政府馬來蘇丹和巫統三方代表的工作委員會,起草新憲法。這部馬來亞聯邦憲法沒有任何華人和印度人參與討論,最終制定出來的條文中,第一次將馬來人特權納入憲法。

這部帶有明顯種族歧視的憲法,雖然在1956年和1965年經歷了兩次修改,但是由於英國人的私心以及馬來人占據議會多數席位,153條款也被頑強的保留了下來。

看到英國人在亞洲各國殖民地獨立過程中的表現,其實我是有點欽佩的,他們真是用全部身心的投入,在為未來獨立的各國攪屎和埋雷。

一隊長有時會想,英國人腦子裡,應該有一本祖傳秘籍,叫《大英帝國攪屎攻略》。

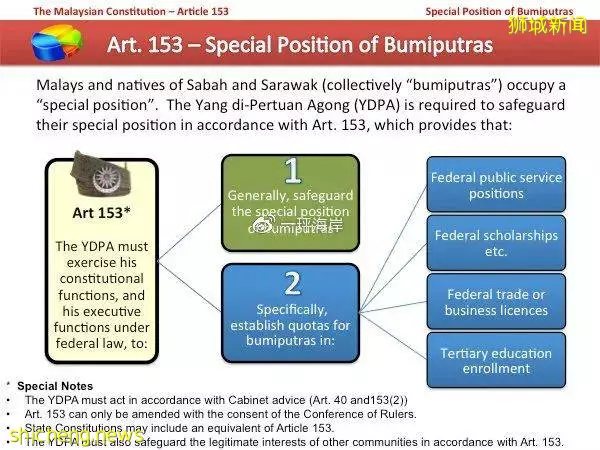

馬來西亞憲法153條款,到今天也是最具爭議的條款,不能被提及的條款,you know who條款,討論即違法的條款,其主要內容是:

153條款的展示圖

在由馬來西亞國家元首(YDPA),通過憲法和執行聯邦法律,來確保:

1、馬來土著的特權;

2、為馬來土著在公務員錄取、獎學金、商業牌照、升學機會各方面制定優惠配額(Quota)。

這就是臭名昭著的固打制(quota),一種赤裸裸的種族歧視。經過多年來以153條款制定的各項商業、教育措施、新經濟政策,現在的馬來西亞:

銀行必須優先向馬來人提供低息貸款且每年的信貸至少要拿出20%給予馬來私人企業和國營企業;

企業必須按照族群的人口比例來僱傭員工,並規定必須聘用50%的馬來人作為其雇員;

在教育領域整個國家都奉行「馬來化」,規定中小學均採用馬來文授課、考試,高校則要為馬來族學生提供更多的入校名額,為馬來族學生提供各項資助,如獎學金、助學金等。

同樣的大學,會為華裔學生設定高得多的錄取分數線,某些大學只招收馬來裔學生,甚至某些高科技相關的理科專業是不收華裔學子的。

不僅如此,153條款還衍生出其他的奇葩規定:

1、馬來人認為自己是馬來半島的土著,自稱為Bumiputera(大地之子);

2、而能享受馬來人特權的Bumiputera,又被定義為指說馬來語,保持馬來習俗,接受伊斯蘭教的人;

其實都是自high而已,馬來人本質上也和華裔,印度裔一樣是外來者。而這片土地上真正的土著是原住民奧朗-阿斯里人。

但按照憲法規定,即使是真正的土著,如果信仰了基督教,那也要被開除出大地之子的隊伍而無法享受特權。

所以說,153條款是各國憲法中絕無僅有的,不僅是種族歧視,更是逆向宗教歧視的奇葩條款。

這就是強大的馬來民族主義政黨-巫統的執政基礎和立黨理念。

(二)李光耀的終極目標

時間回到1965年,巫統依然統治著整個馬來亞,在新馬合併後,他們也想將馬來人優先的理念在新加坡和東馬開始實施。

為此他們提出了一句口號,即使在今天也是大大有名,那就是「馬來人的馬來西亞」!

這個口號的意思是:馬來人是這個新生國家唯一的主人,而其他各族必須接受馬來人特權,才能取得公民權,才能享有自由的,卻是二等民族的生活。

而李光耀所帶領的人民行動黨,成立於戰後華裔人口占多數的新加坡,一百多年來英國人統治期間,居住在海峽殖民地的人民並沒有馬來人優先的概念。

況且,人民行動黨創黨之初的核心團隊成員之中,有華裔、有馬來裔、有來自斯里蘭卡的泰米爾人,也有歐亞裔,內閣想要團結,根本不可能接受所謂馬來人特權。

這就是人民行動黨和巫統之間的最高層面的理念之爭,而理念之爭,是無法調和的。

1. 馬來人VS馬來西亞人

李光耀自己曾多次在採訪、回憶錄中談及,作為一個政治家,他前半生的首要目標就是要實現新加坡和馬來亞的聯合。

新加坡只是一個島,作為一個「鼻屎一樣大(對岸呆灣某官員語)」的小國,在淡水、市場、原材料、消費各方面都受制於馬來西亞。

首先,在英國殖民地時期,海峽殖民地和馬來各邦同屬英屬馬來亞,兩地人民在觀念上,都天然認同應該同屬一個國家。

其次,按英國人打造的商業模式,新加坡是轉口貿易港,來自馬來半島的錫礦、橡膠等特產,在新加坡進行商業初步加工後,供應大英國協國家。這樣的經濟模式,新加坡需要馬來亞作為其經濟腹地,提供原材料、人力資源以及廣闊的市場。

最頭疼的還是淡水。新加坡島的淡水資源極端缺乏,就算今天的新加坡已經擁有世界上數一數二的海水淡化工廠,但依然在淡水供應上需要部分依賴馬來西亞柔佛州的水庫。

在當時來看,新馬合併是必須的,也是李光耀、吳慶瑞等人民行動黨元老們的首要目標。

其實無論是巫統和人民行動黨,亦或是李光耀、吳慶瑞和東姑、拉薩之間,都曾有過一段政治蜜月期,從個人上關係上,他們本來就是校友、師生、老相識。

在1963年,新馬兩國的開國領袖們排除萬難,一方面頂著印尼咄咄逼人的軍事壓力,另一方面也共同打擊馬來亞共產黨,在新馬合併的過程中雙方結下了深厚友誼。

1963年新馬合併期間的李光耀和東姑

只不過在合併之初,這四個老朋友之間雖然有討論過馬來憲法中的「馬來人特權」條款,但很明顯,政治大師們也沒有預料到特權和民族不平等的威力。

於是在合併僅一年之後,這個條款所帶來的前所未有、衝擊整個社會的巨大威力,在1964年的黑色星期二突然爆發出來。

面對巫統咄咄逼人的攻勢,李光耀和他的同僚們決定反擊。

為了一勞永逸解決民族問題,他呼籲能夠建立一個各民族平等,市場統一的馬來西亞。

為了團結馬來半島上所有的非馬來裔,李光耀巧妙地將巫統的口號改了一個字,頓時天翻地覆,暴雨雷鳴。

馬來西亞人的馬來西亞。

在這個理念下,如果真的實現。這個新成立的國家將不再是有馬來人專屬了,他將成為生活在這片土地上馬來人,華人,印度人,巴基斯坦人和斯里蘭卡泰米爾人,以及其他所有少數民族的共同家園,大家平等一致。