小朋友好奇心強,看到什麼就往嘴裡放,尤其是處於出牙階段的幼兒。(Mamahood Singapore)

作者 劉智澎

蟻粉買玩具給小朋友時,是否會留意包裝上的適用年齡和安全標籤?

小朋友好奇心強,看到什麼就往嘴裡放,尤其是處於出牙階段的幼兒。家長一個不留神,孩子可能已經把隨手抓到的東西吞下。

幾年前就有一名牙牙學語的兩歲男童,因誤吞桌球而活活哽死。還有一名八個月大的幼兒誤吞螺絲,窒息喪命。

近期的一項本地醫學研究發現,玩具是兒童最容易誤吞的異物之一。

孩子不小心吞下東西,自然不可掉以輕心,但不是每個情況都必須送往急診室。

玩具和硬幣風險低 電池和磁鐵風險高

新加坡國立大學醫院和竹腳婦幼醫院的數據顯示:

從2015年初至2016年底,有超過2000名18歲以下的病患因誤吞異物而送入急診室,約七成在6歲以下。

當中,珠子和彈珠類玩具占27%,最常見的異物則是硬幣(41%)。所幸這兩種物品還算是低風險。

硬幣是本地兒童最常誤吞的異物,多數在八天內就會通過糞便排出體外。(網際網路)

但如果是誤吞電池或磁鐵這類高風險物品,就不能掉以輕心了。

從2019年至2021年,本地兒童誤吞磁鐵的個案激增50%,誤吞鈕扣式電池的個案則倍增。

手錶和計算機常用的鈕扣式電池,由於體積較小,如今也有越來越多玩具使用。

可怕的是,這類電池接觸唾液後產生的化學反應,可能會嚴重灼傷兒童的喉嚨。

一不小心吞入體內,電池腐蝕後泄漏的有害化學物質,也會損害兒童的細胞組織。

手錶和計算機常用的鈕扣式電池,由於體積較小,如今也有越來越多玩具使用。(網際網路)

竹腳婦幼醫院兒科外科部門主任江立偉醫生提醒家長:

「家裡的電池不要亂放,也避免在幼兒面前更換電池,以免他們模仿。購買玩具時,也應確保電池不容易鬆脫。」

誤吞磁鐵,甚至可能造成腸壁和胃壁穿孔,嚴重的話必須剖腹處理。

江立偉解釋,當超過一粒磁鐵進入兒童的消化器官,一旦碰在一起黏住了,把腸壁和胃壁夾在中間,幾天內就可能導致腸壁和胃壁壞死。

不必每次都看醫生?

但也不是所有情況都需要掛急診或動手術。

研究發現,超過八成的異物在14天內就會通過糞便排出體外。

誤吞硬幣的兒童,半數在八天內就排出體外,最久的花了37天。

至於鈕扣式電池,半數在四天內就排出,最久的花了七天。

因此,若孩子沒有任何不適,也沒出現腹膜炎或腸梗阻等危險信號,最合理的做法就是在家繼續觀察。

邱德拔—國立大學兒童醫療中心小兒腸胃肝臟營養科主任謝慧蓉副教授說,如果懷疑孩子誤吞了異物,先檢查孩子的呼吸是否正常順暢。

「孩子大哭,其實是好事,證明他的呼吸道沒有受阻。」

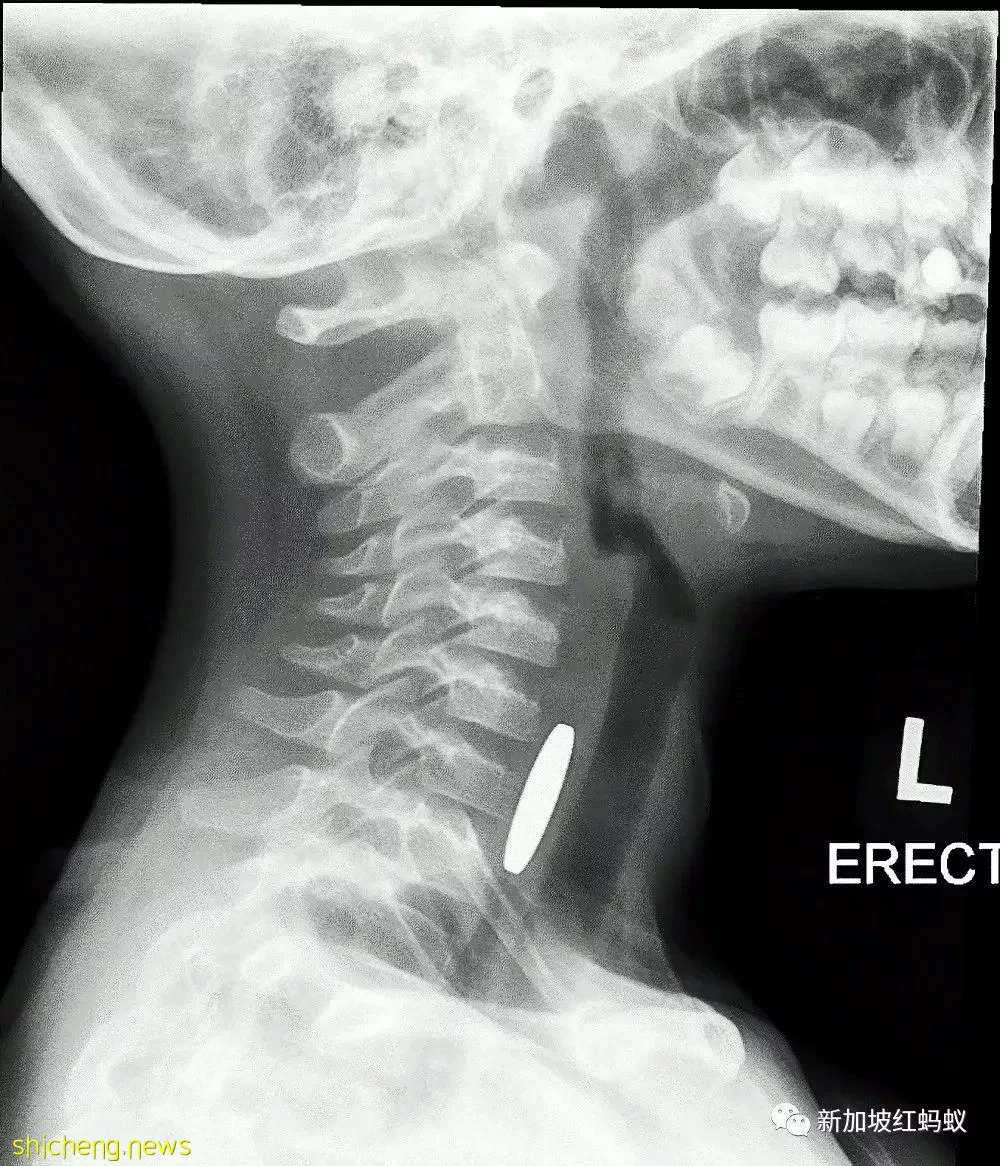

不過,當孩子拒絕進食或開始嘔吐,最好去就醫。醫生一般會通過照X光,確認異物在體內的位置。

圖為一名兒童誤吞硬幣後,硬幣卡在食道的X光圖像。(新加坡國立大學醫院)

如果孩子無法吞咽口水,或過量地流口水,可能是異物滯留在食道,必須利用內窺鏡取出。

除了嘴巴,一些幼童也喜歡把東西放入鼻子,因為他們的味覺和嗅覺比觸覺更靈敏,往往通過嘴和鼻去探索和認識陌生事物。

別看鼻孔那麼小,周圍的肌肉其實很有彈性,可放入直徑一兩公分的東西。

有醫生就曾在兒童病患的鼻孔里,挖出貼紙、紙巾屑和小型積木。

一些幼童喜歡把東西放入鼻子,因為他們的嗅覺比觸覺更靈敏。(網際網路)

一般情況下,家長只需要到診所請醫生取出異物就可以了。

切記,不要用手指去硬摳!

這麼做可能會弄巧反拙,不但挖不出異物,還會往氣管里推得更深。

磁力珠和吸水珠玩具 只限14歲以上適用

為保障兒童安全,新加坡企業發展局旗下的消費品安全辦公室從今年初至今,已要求六家電商平台撤下超過1000個產品欄目。

這些欄目把磁力珠和吸水珠宣傳為14歲以下適用的玩具,但這些看似普遍的玩具其實暗藏風險。

磁力珠(magnetic ball toys)

磁力珠體積雖小,但磁通量高。誤吞超過兩顆,可能會擠壓或刺穿腸道,造成嚴重危害,甚至是死亡。

誤吞磁力珠可能會擠壓或刺穿腸道,造成嚴重危害。(網際網路)

吸水珠(water beads)

吸水珠體積非常小,接觸水分後卻會慢慢膨脹至幾十倍大。即使只是誤吞一顆,膨脹後也可能導致腸道堵塞,必須動手術取出。

吸水珠接觸水分後,會慢慢膨脹至幾十倍大,可能導致腸道堵塞。(網際網路)

消費品安全辦公室署長黃敏依說: 「我們觀察到這類產品上架的數量有所增加,我們提醒家長不要購買這類玩具給孩子。製造商也應該確保兒童產品和玩具符合國際安全標準。」