今年6月5日,新加坡副總理王瑞傑在國會辯論「堅毅向前」預算案時說,疫情是這一代人前所未見的環球危機,對環球經濟的供需造成巨大衝擊。

王瑞傑在辯論中提到了一個名詞:「迷失的一代」,當時就掀起了一波熱度。

大家都在討論:什麼是「迷失的一代」?新加坡會因為疫情出現「迷失的一代」嗎?

最近,大華銀行公布了一項新加坡人對疫情過後樂觀指數的調查結果。調查顯示,面對疫情,新加坡千禧一代(24-39歲)是最樂觀能夠應對當前挑戰的一群人。

這個調查是在今年7月針對約1000名本地人進行的,那會兒新加坡的疫情可比現在嚴重多了。如此看來,新加坡人好像沒有什麼「迷失」的跡象。

但事實,真的是這樣嗎?

01. 何為"迷失的一代"

知其然,才能知其所以然。在討論新加坡是否會出現「迷失的一代」之前,我們首先要搞清楚「迷失的一代」是什麼。

在關於「迷失的一代」的表述中,有一種主流的說法是認為:「迷失的一代」(Lost Generation),又稱「失去的一代」、迷惘的一代」,指的是第一次世界大戰期間成年的一代人,包括在一戰期間成年的著名的美國藝術家,以及戰死沙場的英國軍官等等。

讓這個說法廣為人知的,正是美國20世紀著名的小說家海明威,他在自己最知名的小說《太陽照常升起》中使用了「迷失的一代」作為題詞。

其實,出生於1899年的海明威,正是「迷失的一代」作家中的代表人物。

由於受到戰爭的影響,這一代人的作品中充滿了對人生、世界、社會表現出來的迷茫和彷徨。

禍不單行。

造成全球2000萬人死亡的一次世界大戰在1918年11月剛剛結束,突然之間人們又必須面對另一場更致命的危機:西班牙流感大爆發。

一戰結束後,士兵們返回家鄉,也將病毒帶了回去,西班牙流感爆發並橫掃世界,導致最後有5000萬至1億的人因為流感而死。這個數字,比死於戰爭的人數還要更多。

西班牙流感傳染規模如此之大,造成如此致命的大規模死亡,在全球前無古人,後無來者。

因此,也有另一種觀點認為,真正的「迷失的一代」應該是指在風華正茂時候死於1918年大流感的數百萬青年,或大流感遺下的孤兒,或那些沒來到世上便在娘胎里吃盡苦頭的生命。他們才是實至名歸的「迷失的一代」。

後來的數據和研究表明,即使那些在大流感中母親懷孕受到感染但能僥倖出生的人,流感的創傷也會伴隨他們一生。他們上大學的可能性較低,獲得的薪資也較少,進監獄的幾率則較高。

疫情開始在全球大規模爆發之後,很多人開始回顧對人類歷史的進程產生深遠影響的流行病。其中影響最為深遠,同時也是被拿來與今年的新冠病毒作比較最多的,就是1918年爆發並橫掃世界的西班牙大流感。

它改變了人們對流感病毒的認知,對人類社會產生了方方面面的影響,為整個20世紀投下了一道長長的陰影。

如果以這個定義為標準,則「迷失的一代」的數量顯見大大超出第一種定義之下的人數。

在6月5日的國會辯論中,王瑞傑副總理拿來與目前新加坡的「COVID一代」作類比的其實是第一種定義下的「迷失的一代」,也就是那些從戰爭中返回的迷茫和悲觀的人。

100年過去了,時代在進步,科技和醫療水平也都取得了極大的進步。今年的疫情也是來勢洶洶,這一代的年輕人的「迷失」,和100年前年輕人的「迷失」必然有相似之處,卻也有所不同。

新加坡國立大學社會學副教授Tan Ern Ser博士就對當代的「迷失的一代」給出了新的定義:一群面臨顛覆和錯失機會的群體。

新冠疫情使他們脫離了從畢業到退休的原本正常的生活軌跡,並有很有可能無法重回正軌。

按照這個定義來看,在2020年全球新冠病毒疫情的影響下,有多少人會成為「迷失的一代」?

02. "迷失"亞洲

放眼到新加坡所在的亞洲地區,似乎整個亞洲的年輕人都在疫情的陰影下或多或少地「迷失」著。

而亞洲的年輕人,比全球其他任何地區都要多。

國際勞工組織(International Labour Organisation,簡稱ILO)與亞洲開發銀行(Asian Development Bank,簡稱ADB)於今年8月發布的一份報告顯示,新冠疫情已對亞太地區的經濟和就業市場造成巨大破壞,年輕人的就業前景受到嚴重的挑戰,包括:

工作時間以及收入減少

教育和培訓受影響

從學校過渡到就業市場遇到困難、轉換工作時受阻

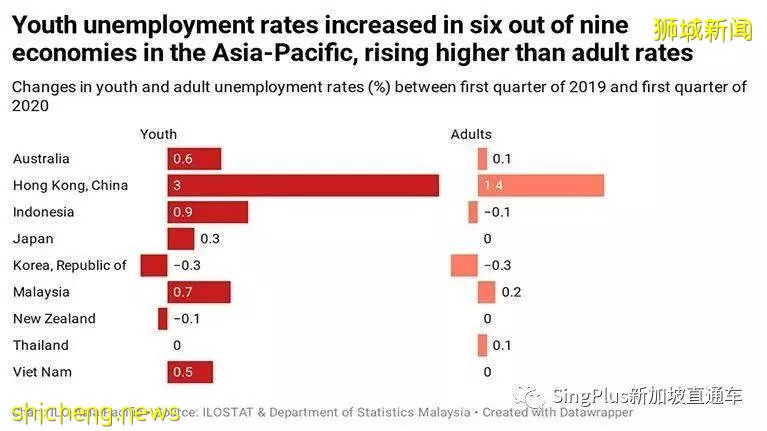

與2019年第四季度相比,2020年亞太區第一季度的年輕人失業率大幅攀升。

若對比亞太區2020年與2019年第一季度的年輕人失業率,在有數據可考的九個國家經濟體中,澳大利亞、香港、印度尼西亞、日本、馬來西亞、越南六個經濟體的年輕人失業率皆出現了增長。

報告也顯示,疫情爆發前,2019年亞太地區年輕人的失業率(紅色)就已經高達13.8%,遠高於僅為3%的成年人失業率(橙色)。

至於亞太區年輕人失業率持續走高的原因之一,是因為半數(超過1億)年輕人受聘於遭疫情打擊最大的四個行業:批發、零售和修理業;製造業;租賃和商業服務業;住宿和食品服務業。

除此之外,有超過1.6億名年輕人(占亞太地區總人口24%)無法獲得就業、求學或培訓的機會。五分之四的年輕員工長期處於非正式就業狀態,另有四分之一年輕員工生活在極端貧窮或中度貧窮的生活條件下。

一名受疫情影響工作的泰國籍商用飛機師Pavisa Ketupanya原本計劃跟隨父親的腳步,在取得商用飛機師執照後踏入航空業發展,豈料疫情叫停了她的夢想。 目前,她只能靠幫顧客嫁接眼睫毛,來應付生活開銷。

「雖然這只是我飛機師工作收入的一小部分,但總好過什麼收入都沒有。」

「畢業即失業」也因為疫情成了現實。

在日本,由於疫情的爆發,預計到2021年,大學或高中應屆畢業生無法找到工作的人數預計將從2020年的20,000名迅速飆升。

日本勞工部的一個專家小組正在敦促日本努力支持應屆畢業生,以避免出現另一個「就業冰河時代」(指1980年代資產泡沫破滅後的時期。在那段時期,應屆畢業生找不到任何工作,陷入了無固定期限合同-失業的惡性循環)。

菲律賓一名社會學系大學畢業生JM Dimaunahan接受彭博社訪問時透露,他無法在畢業後順利找到工作,只能依靠父母的退休金勉強度日。 他本想找到市場營銷的工作,但目前只能將眼光放低,到呼叫中心工作。

「一些公司明確表明,由於疫情的關係,他們暫停招聘。我現在壓力很大,因為沒有人賺錢養家。我們家不能只靠退休金來支付日常開銷。」

來自中國的朱悅原本在2018年就在北京拿到本科文憑,當時中國就業市場一片大好。但她決定先去日本早稻田大學深造,就讀國際文化與通訊碩士課程。 2021年3月就畢業的她此時感到一片茫然:

「我真的感到很焦慮,今年特別難找工作。」

新加坡國立大學家庭與人口研究中心主任Yang Yang教授警告說,畢業生無法正常就業可能會對年輕人的生活軌跡產生影響。

如果不能順利過渡到就業市場,年輕人很難繼續推進其他重要的活動,例如結婚,生育等等:

「當前危機持續的時間越長,年輕人越難從其負面影響中恢復過來。如果沒有有效的干預措施,他們很可能會成為迷失的一代。」

如此看來,似乎整個亞洲的年輕人,都在「迷失」中。

03. 新加坡不該有"迷失的一代"

副總理王瑞傑曾公開表示,後疫情時代,新加坡將駛入未知的水域,必須探索新的增長機遇並加以把握。

新加坡政府為此成立了「越戰越勇工作小組」(Emerging Stronger Taskforce),於5月6日首次召開視頻會議。

王瑞傑提到,第一次世界大戰留下了「迷失的一代」,許多人失去了希望、目的和方向。

而新冠疫情也可能將為21世紀定下基調,這場危機可能改變人們所知的全球化、磨損很多地方的社會契約、加速技術變革的步伐,乃至重新定義社會行為和出行方式。

但他也強調:新加坡不該有「迷失的一代」。

其實這才是王瑞傑第一次公開提到「迷失的一代」,比6月份的國會辯論早近一個月。

6月10日,王瑞傑在為全國職工總會青年團舉辦的「LIT職業探索」準備的開幕演講視頻中承諾,勞資政三方會與新加坡年輕一代共同克服難關,確保不會因疫情而出現「迷失的一代」。

同時,他也表示希望年輕一代能充分利用這段時間學習,獲得有意義的經驗,以便為未來市場復甦做好準備。因為年輕一代取得成功的關鍵就在於願意積極主動,並充分利用機會。

雖說疫情帶來的焦慮確實存在,但新加坡年輕人的心態倒是真的挺好的。

大華銀行在7月進行了一項調查,訪問了亞洲五個國家的3500多人,其中1000人來自新加坡。