後來我又看到了另一種解釋,說李光耀的政治領導力太過強大,其領導的人民行動黨在很短的時間內就獲得了急速的發展,這讓馬來西亞執政黨感受到了威脅,他們擔心未來人民行動黨會取代「巫統」(馬來人的執政黨),成為馬來西亞的執政黨,從而統治整個馬來西亞聯邦。

為了避免這種可能性變成現實,於是他們決定把新加坡驅逐出去,從而一勞永逸地杜絕這種可能。

我個人覺得這個說法更有解釋力。

總之,1965年8月9日,被逐出馬來西亞的新加坡,正式成為一個獨立的國家——新加坡共和國。

04

新加坡的獨立,據說並沒有讓李光耀感到慶幸。

據其本人在回憶錄(《風雨獨立路-李光耀回憶錄·第一章·新馬分家》)中的說法:

「對新加坡來說,1965年8月9日不是什麼值得慶祝的日子。我們從沒爭取新加坡獨立……在居住著1億多馬來回教徒的群島上,我們華族人口簡直微不足道。新加坡是馬來海洋中的一個華人島嶼。我們在這樣一個充滿敵意的環境里如何生存呢?」

這種對於國家命運的焦慮,貫穿著李光耀、李顯龍父子的執政時期並一直延續至今(李光耀是新加坡第一任總理,李顯龍是第三任總理,中間由吳作棟擔任第二任總理,但外界普遍認為,李光耀在世時他才是新加坡真正的掌舵者)。

李光耀父子的焦慮並非杞人憂天,北面的馬來西亞就不用說了,分家的時候彼此之間的矛盾就已經公開化了,而新加坡南面的印尼更是虎視眈眈。

印尼這個國家我在《印尼排華往事》中專門介紹過,在其巔峰時期(滿者伯夷王朝)曾是整個東南亞地區的海上霸主,其領土包含整個馬來半島。

(巔峰時期的滿者伯夷王朝)

後來被荷蘭殖民,直到1950年獨立建國。

獨立後的印尼野心不小,曾於1975年武裝入侵東帝汶並將其吞併。

(東帝汶是帝汶島上的一個小國,其東部為東帝汶,西部屬於印尼領土。之所以這個小島會一分為二,其實是歐洲殖民者人為劃分出來的,其西部是荷蘭是殖民地,東部是葡萄牙的殖民地。當年印尼獨立的時候,東帝汶還處在葡萄牙的殖民統治之下。1975年,葡萄牙政府允許東帝汶舉行公民投票,實行民族自決,並獨立建國。然而就在東帝汶獨立的9天之後,就遭到了印尼的入侵和吞併。1999年印尼被迫同意東帝汶就獨立問題實現全民公投,經過3年的聯合國託管期之後,2002年東帝汶再次獨立。中國在其獨立日當天第一時間與其建交。)

而新加坡位於馬六甲海峽的咽喉要道,其地理位置有點類似於高速公路的收費站,你只要坐在那兒就會有往返於東亞和歐洲、非洲以及中東地區的貨船源源不斷地在這兒靠岸,相當於守著一棵搖錢樹。

你覺得印尼會沒有非分之想嗎?

新加坡以如此之小的體量,能夠免於遭到周邊大國的吞併,和李光耀的國防以及外交戰略是分不開的。

在國防上,李光耀曾提出了著名的「毒蝦」戰略:

即新加坡應成為「能產生劇毒的小蝦」,通過自身的毒素來震懾周邊的魚群,確保魚群不敢將其吞噬,從而與「魚群」共存。

新加坡這個國家體量太小,不具備大規模發展軍事力量的現實條件,於是新加坡在武器採購上,一直奉行少而精的原則。

這就是在告誡那些周邊國家,如果你要打我,那我一定也會讓你付出慘重的代價,從而迫使周邊的那幾個國家不敢輕舉妄動。

但你知道,毒蝦的毒素只能震懾普通的魚群,但如果碰上的是鯨魚,那將完全沒有招架之力。

所以李光耀在外交上,還有一個「大魚」戰略,即把本國利益和大魚的利益綁定在一起,

對於新加坡來說,美國就是那條「大魚」,所以他們把樟宜港提供給美國作為海軍基地,這讓美國海軍可以快速穿馬六甲海峽,向西可進入印度洋和阿拉伯海,向東可以直達中國的南海海域。

作為回報,美國會為新加坡提供安全保障。

正是在這兩大戰略的安排之下,新加坡雖然自身的地緣環境極為複雜,但至今為止都還處於一個和平的環境。

然而中國的崛起以及由此引發的中美貿易戰打破了平衡,讓李顯龍陷入了深深的焦慮,這個後面會說。

05

在內部治理方面,新加坡也可以說是把手裡的牌打到了他力所能及的最好局面。

香港和新加坡同為「亞洲四小龍」,兩者的規模也比較接近,所以很多人會把他們拿出來進行對比,甚至還有「雙城記」的說法。

但在我看來,新加坡和香港走的完全是不一樣的道路。

香港選擇了走容易走的路。

在中國大陸被全世界封鎖的時候,香港是連接大陸和外部世界的唯一通道。

香港正是利用了這一身份,大力發展起了貿易物流、金融服務以及專業服務及工商業支援服務。

對於香港來說,這就是順勢而為。

在高科技產業和高端製造業方面,香港首任特首董建華曾經做過布局,並提出了「數碼港計劃」。

但這條太難走了,再加上運氣不好,趕上網際網路泡沫破裂,於是」數碼港」計劃最終被李澤楷搞成了房地產項目,畢竟後者來錢要快得多。

這也造成了今天香港產業過於單一,年輕人就業選擇面極為狹窄。

而新加坡就不一樣了,他們一直在走一條難走的、但符合長遠利益的路。

根據新加坡貿工部發布的《新加坡經濟調研報告(2017年)》,新加坡2017年的經濟增長率為3.6%。其中物流和倉儲業增長4.8%,金融和保險業增長4.8%,信息通訊業增長率為3.3%,批發零售貿易業增長了2.3%……

這其中最亮眼的一項指標是,新加坡製造業表現超出預期,增幅達到10.1%。

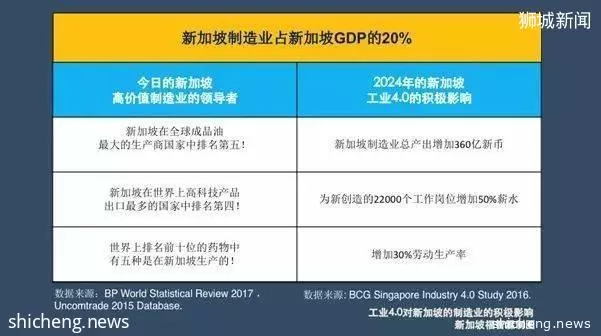

很多人提到新加坡會想到金融中心、航運物流港口、國際教育之都等等,但其實新加坡的製造業在GDP的比重中占到20%。

新加坡的製造業主要集中在電子、化工、航空航天、生物醫藥等精密製造工程行業,更讓一些人意外的是,新加坡還是世界三大煉油中心之一(另外兩個是美國的休斯頓和荷蘭的鹿特丹)。

要知道新加坡自己不出產石油。

但由於中國和日本從中東進口的石油中,大約有70%-80%要途經馬六甲海峽。

每天有大量的郵輪要在新加坡來來往往,嗅覺敏銳的李光耀利用新加坡作為石油通道樞紐的地利優勢,乾脆就發展起了煉油產業。

從這件事上你就可以看出,新加坡真的是把自己能利用到的資源利用到了極致。

但擺在新加坡面前的還有一個難題:土地不夠怎麼辦?

新加坡就填海造地,把原本分散在附近的七個小島,合併成一個大島,建成總面積32平方公里的裕廊島,作為新加坡的煉油基地。

這個計劃從1995年開始落實,原計劃在2029年之前完工,但實際完工時間為2009年,比計劃提前了20年。

從這裡你也可以看出,新加坡願意走那些難走的、需要花費很長時間很大代價才能出成果的路。

而香港則是反過來,哪條路容易走、哪條路來錢快,他們就走哪條路。

就一點來說,香港真的沒法和新加坡比。

06

但香港之所以走不了困難的路,並不是執政者沒有見識,事實上香港首任特首董建華早就預見到了今天香港可能會發生的一些問題,所以才提出了「八萬五」計劃和」數碼港」計劃。

但問題是,香港的政治體制決定了,只要民眾一遊行,或者計劃遇到困難後資本一運作,政府最後都會迫於壓力半途而廢。

而新加坡不一樣。

新加坡是權威型政府,也被成為「家長型政府」。

1980年,新加坡機師協會因為不滿飛行員待遇而組織了罷工,並要求增加30%的薪資,否則他們就要「罷飛」。

李光耀得知後,怒批了罷工的飛行員,並告訴他們:「如果繼續罷工,我將盡我所能,連同新加坡人民一起,給你們一個刻骨銘心的教訓」。

於是在65分鐘之後,這場罷工行動戛然而止。

在後來的電視講話中,李光耀表示:

「管理新加坡的人必須有鋼鐵般的意志,不然就乾脆不要做領導人。這不是紙牌遊戲,這是關乎我們所有人的生活。我花了一輩子的時間建立這一切,只要我還掌管這個國家,沒有人可以摧毀這一切。」

播放

這是一個很典型的「鐵血總理」的形象。

也正是因為有這樣的鐵血總理,所以新加坡才能把那些難走的路一往無前地走下去。

新加坡的家長型政府還體現在對老百姓生活的管控。

比如不能在公共場所塗鴉、不能騎車過天橋、晚上10點半之後不能在公共場合飲酒等等,其他諸如亂扔垃圾、在地鐵吃東西、上廁所不沖水等,在我們國家被視為不文明行為,要遭受道德的譴責,但在新加坡是要罰款甚至是強迫進行義務勞動的。

其他諸如強姦、攜帶毒品以及持利器搶劫等犯罪行為,是要遭受鞭刑的。

1993年,美國一個叫麥可的18歲少年在新加坡境內損壞交通指示牌、並用噴漆塗鴉了20多輛轎車,被當地法官判處4個月刑期+6下鞭刑。

消息一出,美國輿論譁然,認為鞭刑這樣的肉體懲罰太過野蠻。

時任美國總統柯林頓也親自出面為這名少年求情,希望能免於鞭刑。

對此,時任新加坡總理吳作棟回覆說,看在柯林頓總統的面上,他們可以把鞭刑從6下減少到4下。

最後這名少年挨了4鞭子,加坐了4個月牢。

2004年,李光耀在接受中央電視台的訪問時,有記者提到這件事,李光耀回覆說:

「有些事是不能妥協的,如果我們對他讓步,就必須對其他人的請求也讓步,假使我們這麼做,我們就必須捫心自問,制度怎麼能夠維繫。」