寫在前面

新加坡宜居城市研究中心(Centre for Liveable Cities)在2016年發布了一份報告《Port and the City: Balancing Growth and Liveability》,詳實地記錄了新加坡的港口和城市的發展脈絡,以及航運業如何影響著新加坡的城市空間。不過因為沒有中文版,篇幅還有點長,所以報告在收藏夾里躺了很久才斷斷續續看完。

這兩天用ChatPDF和ChatGPT做了兩件事:從報告中挑出重要的事件和時間節點,並以編年史的形式總結成列表,以及梳理這些事件背後有哪些利益相關方和參與者,最後整理成時間軸放在文末(發現AI總結的內容偶爾還是會遺漏一些重要的信息,而且車軲轆話含量略高,所以在用ChatGPT篩了兩輪之後還是重新組織了思路,太長不看可以直接轉到下篇)。

以下為摘錄翻譯。

1960~1970:現代港口業的誕生

⛵️殖民地的遺產

1819年史丹福·萊佛士選擇該島作為設立貿易站的基地以促進英國在這片區域的影響力。新加坡港口的成功因素之一是其自由港的地位,1823年宣布的港口條例規定「新加坡港是一個自由港,其貿易對每個國家的船舶和船隻都是平等的、免費的」。平靜的水面為貿易活動提供理想場所,早期的城市發展圍繞河口發展。

到19世紀50年代中期,在直落亞逸建立早期的港口設施,如轉運棚、貨倉(godowns)、碾米廠、鋸木廠和船塢,為船隻提供服務和維修。19世紀50年代蒸汽船的出現,加上1869年蘇伊士運河的開通,增加了停靠的遠洋船舶數量。這帶來了擴大港口基礎設施的需求,如深水碼頭設施、干船塢和連接港口和城鎮的道路。

這是一個私人擁有碼頭的時代,到1885年,丹戎巴葛碼頭公司幾乎控制了新港碼頭空間的四分之三。在隨後的幾年裡,丹戎巴葛碼頭公司慢慢地買下了潛在競爭對手的碼頭船塢。公司的擴張在1899年7月與其最大的競爭對手新港碼頭公司的合併中達到頂峰。合併後的公司幾乎擁有所有岸線碼頭。

由於欠下巨額債務,1905年,丹戎巴葛碼頭公司被殖民政府收購,並成立丹戎巴葛碼頭管理處(the Tanjong Pagar Dock Board)。作為管理處基礎設施建設計劃的一部分,吉寶港和市中心之間的連接得到了改善。幾年後,面對日益增長的航運活動,政府試圖1912年的港口條例「Straits Settlements Port Ordinance」使港口業現代化,這導致了丹戎巴葛碼頭委員會被重組為新加坡港口管理處(SHB-Singapore Harbour Board)。

SHB對吉寶港進行了現代化改造,用混凝土碼頭代替木製碼頭,安裝現代機械和電力,建造新的道路和貨倉,並建造連接馬來亞鐵路網的鐵路。同時,SHB還重視港口設施的擴展,建造了干船塢和離岸碼頭。帝國碼頭一直是港口的主要貨物裝卸區,此後於1989年被填埋重建為丹戎巴葛貨櫃碼頭的一部分。

SHB繼續奉行萊佛士時期制定的自由貿易原則。進港不收費,運載普通貨物的船公司只需支付最低限度的裝卸費和碼頭費。到20世紀初,新加坡河已經成為經濟活動的熱點。一個龐大的中國移民社區也在港口南端附近的市中心地區形成。他們的生計高度依賴於港口活動和沿著新加坡河的零售服務,大多從事低薪勞動和小型商業。然而,隨著1941年第二次世界大戰的爆發,吉寶港的主要港口基礎設施被摧毀,貿易活動也受到了干擾。

第二次世界大戰結束後的幾年裡,殖民政府要求SHB恢復吉寶港的港口設施。隨著食品和必需品被運往仍在從戰爭後果中恢復的人口,航運活動迅速增加。然而,航運業面臨著其他交通方式的挑戰。

20世紀50年代,新加坡河仍然是新加坡航運活動的中心。雖然大多數遠洋輪船在河邊的碼頭靠泊,但大部分船隻在內港和外港卸貨和裝貨,需要不斷的駁船往返於新加坡河兩岸的倉庫。與此同時,吉寶港的港口設施繼續擴大,新的碼頭設施添加在裕廊湖,1956年完工的皇后碼頭也適應越來越大的輪船。

⛵️港務局的成立

1957年8月3日,殖民地政府發起了一個調查團,由英國交通和民航部港口問題的名譽顧問埃里克-米爾伯恩爵士(Sir Eric Millbourn)領導,對新加坡所有港口和登陸設施的管理和發展進行評估並提出建議。

調查團的調查結果在1957年9月the Millbourn Report中作了詳細說明。調查發現,SHB的職能過於冗雜,這阻礙了SHB專注於港口管理這一主要角色。基於此,當時的新加坡副總理杜進才於1963年4月5日在立法會上提議成立新加坡港務局(PSA),作為管理整個新加坡港口的單一機構,並取代SHB,接管了其職能。這個新的港務局將承擔起將新加坡港口建設成一個主要樞紐港的艱巨任務。

⛵️與港口基礎設施同步發展的早期工業

在自治後的幾年裡,新加坡面臨高失業率,發展經濟是首要任務。應政府的邀請,一個聯合國調查團於1960年抵達新加坡,考察新加坡的工業化前景。領導調查團的是荷蘭的產業經濟學家Albert Winsemius。Winsemius後來一直擔任新加坡的首席經濟顧問,並一直擔任這一職務到1984年。他在1961年提交了他的意見和建議,即the Winsemius Report。其中的建議包括重新開放與印度尼西亞的易貨貿易,與馬來西亞共享一個共同市場。然而,1965年,新加坡與馬來西亞分離。由於失去了這個擴大的國內製成品市場,新加坡被迫採取出口導向的工業化戰略。從1960年代末到1970年代初,英國軍隊的撤出使情況更加惡化,因為在撤出之前,軍事基地對新加坡GDP的貢獻是五分之一,而撤出導致了當地人口的大量工作流失。正是在這種無情的挑戰背景下,新加坡通過快速的工業化實現了經濟轉型。

1959年, 一項鼓勵先鋒企業的條例the Pioneer Industries (Relief from Income Tax) Ordinance通過,這些企業有權獲得長達五年的免稅期。兩年後,根據Winsemius報告中的建議,經濟發展局(EDB)成立,並開始在裕廊開發工業區。Winsemius的建議構成了新加坡第一個發展計劃的基礎,計劃覆蓋了1961年至1965年這段時間。計劃建議加快基礎設施的發展,同時,有四個產業也被確定為幫助新加坡克服挑戰的關鍵:貿易、旅遊、造船和製造業。

在製造業領域,Winsemius鼓勵建立低價值產業,例如生產襯衫和睡衣。這個行業的進入門檻很低,20世紀60年代初,紡織和製衣業已經在新加坡紮根。

電子產品的製造是另一個早期的勞動密集型產業,雇用了大量的非技術工人。正如吳慶瑞博士所說,「我們在新加坡製造的電子元件所需要的技能可能還不如理髮師或廚師複雜,主要是重複性的手工操作」。經濟發展局爭取的電子公司之一是來自美國的德州儀器,該公司於1968年在加冷盆地工業區設立了生產設施,雇用了1,400名工人。

在20世紀60年代,從化肥到口香糖和巧克力等商品的製造公司被授予先鋒證書。為了支持新開發的裕廊地區的這些工業,裕廊港於1965年開始運營。裕廊附近的天然深水區是建立港口的理想地,在PSA的協助下,裕廊港由EDB經營,處理各種貨物,如鋼板、工業化學品、木材、熟料,甚至是農場動物。港口隨後在1968年由新成立的裕廊鎮公司(JTC)負責,亞洲開發銀行提供的基礎設施融資貸款方案為70年代的擴建提供了資金。

1960年代為了支持新興工業,新加坡政府建立了一個系統為本地產品尋找市場,促進貿易,以增加以新加坡為停靠港的船隻數量。從1968年到1974年,時任財政部常務秘書的沈基文被借調到國際貿易公司(Intraco),一個政府擁有的貿易和製造公司。Intraco的主要目標是創造新的海外市場,以有競爭力的價格尋找新的原材料來源,支持新加坡的出口導向型工業化戰略。公司成立了一個產品專家部門,收集有關紡織品、食品、造船材料和配件等各種產品的海外市場知識。

1968年,新加坡國家航運公司-東方海皇航運公司(NOL)的成立,這是新加坡貿易成功的另一塊拼圖,也是對健全港口基礎設施的相應需求。由於遠東班輪公會(FEFC)控制了大部分的貿易,確定了運費,甚至是船舶公司可以停靠的港口,所以NOL的早期充滿了困難,比如沒有獲得公平的貿易份額,只運輸低價值貨物。然而,隨著政府在資本投資方面的支持和貨櫃化的出現,NOL在1970年代開始盈利。

作為60年代整體經濟戰略的一部分,造船和維修設施是港口基礎設施的關鍵組成部分。直到1950年代末,遠洋船舶的維修設施還僅限于吉寶港的船塢,但隨著製造業產量的增加,這些設施已不足以滿足需求。為了利用60年代初新形成的裕廊工業區和裕廊港,裕廊船廠(Jurong Shipyard)於1963年4月成立,負責建造、維護和修理各種類型的船舶。

在此期間,龐大的石油貿易和1959年後作為煉油中心的增長使新加坡被稱作 「東方的休斯頓」。然而,石化行業創造的大部分就業機會並非來自煉油,而是來自為勘探建造鑽機、輔助船,以及油輪維修和建造,這構成了新加坡船廠發展的基礎。政府看到了船舶維修市場的巨大潛力,估計到70年代末,每年的價值將達到5億美元。在與日本夥伴建立裕廊船廠後,政府繼續在吉寶和三巴旺發展船廠,甚至鼓勵成立私人船廠,包括在丹戎湖的小型船廠。在三巴旺船廠,政府面臨著一項特別艱巨的任務,那就是將前海軍船塢的豪華設施改造成一個商業船廠,以便有效地修理船隻,使商業船只能夠快速周轉起來。

船舶維修業成為早期港口基礎設施的基石,與經濟需求同步發展。在一個調查委員會建議將政府的貨物處理和船舶維修職能分開後,新加坡干船塢和工程公司於1968年8月3日成立,接管了PSA的船塢部門。到1971年,船舶維修業雇用了18,000人,占製造業勞動力的八分之一以上。到1974年,船舶維修業的營收達到7.2億美元。吉寶船廠在1968年成立後,繼續擴大其業務並使之多樣化,首先是在1971年收購了遠東萊溫斯頓船廠(FELS)40%的股份,這最終使新加坡在世界地圖上成為石油鑽井平台建造和離岸技術領域不可忽視的力量。1973年,吉寶開始在大士島一個50公頃的填海地建造其第一個干船塢。

1970~1980:貨櫃的普及與港口業崛起

🚤新加坡河的清理

雖然裕廊港滿足了新的裕廊工業區內新興工業的需求,但直到20世紀80年代初,新加坡河仍然是貿易活動的支柱。隨著企業的激增,發展對河流的影響也變得更加明顯。水道越來越擁擠,污染也日益嚴重。

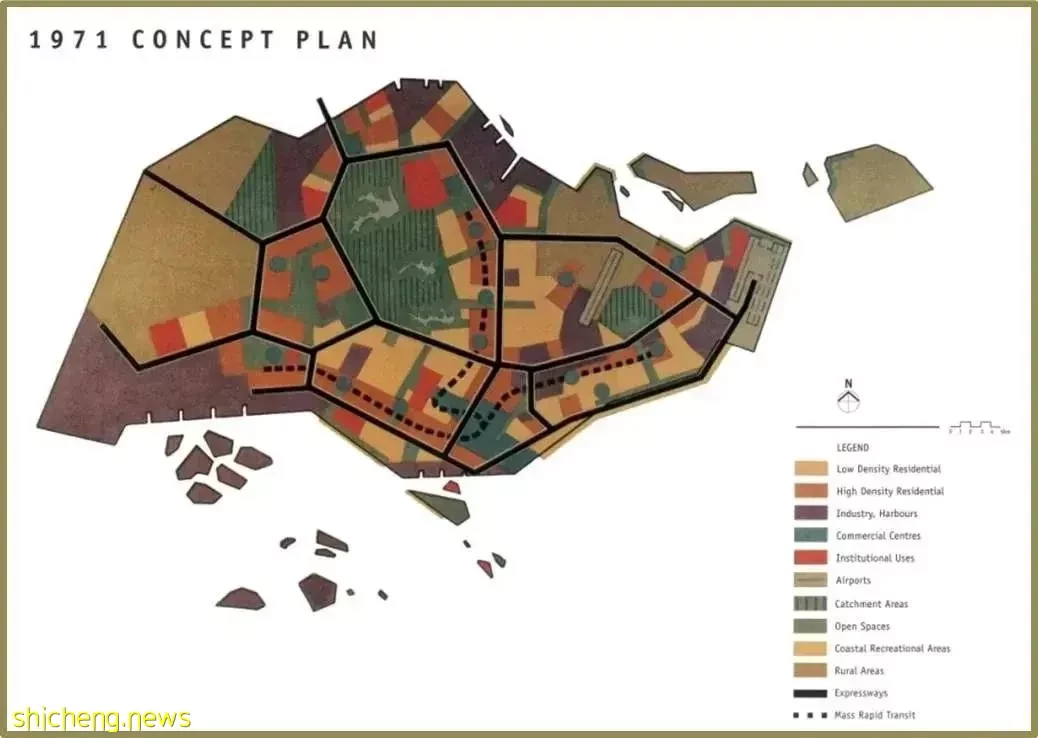

1970年,一個行動小組成立,以解決向新加坡河大量傾倒家庭和貿易垃圾的問題,並清理河岸。行動小組的建議隨後被納入1971年的概念計劃,這是一個由聯合國協助制定的戰略性土地使用計劃。

@1971版新加坡規劃

根據這份概念規劃,無節制的城市發展受到了限制,因為土地是根據使用目的(如工業、住宅和自然區)進行分區的。這份概念規劃還為擴大吉寶港、裕廊港的港口基礎設施以及發展三巴旺船廠的港口設施做出了規定,1971年的概念規劃將指導新加坡未來20年的發展。

在1968年,新加坡通過了一項法案(the Landing Goods Act)逐步淘汰駁運業,並減少河流交通,但這並沒有影響到駁運工人在新加坡繼續活動。在20世紀70年代後期,政府有更強的政治意願和緊迫性來清理新加坡河及其周邊環境,清理工作於1977年由當時的總理李光耀正式啟動時,這帶來了大量的搬遷需求。為了應對駁運業的阻力,PSA在新的巴西班讓區域建造了防護設施,為搬遷的駁工人業創造有利的工作環境,包括停泊浮標、現代餐廳、廁所和辦公場所,總共花費了政府4400萬美元,這在20世紀70年代是一筆巨款。

位於加冷和丹戎魯的造船廠是新加坡河的另一個污染源,但由於利潤豐厚,EDB反對搬遷這些船廠。隨後的船廠合併計劃也受到業內的普遍抵制,直到1985年經濟衰退,才促使許多造船廠關閉或合併,並安裝防污染設備,將業務遷至大士或裕廊。

抵制船廠搬遷對城市發展產生了深遠的影響,其中之一是橫跨新加坡河和加冷河的班傑明-謝爾斯大橋,該橋於1981年竣工,專門為大型船舶從橋下通過而設計。然而,前國家發展部常務秘書Koh Cher Siang回憶說,建造高架橋的決定本來是可以避免的。

但具有諷刺意味的是,當我們授予合同並開始建橋的那一刻,就做出了一個決定,所有的船廠都必須遷出。所以實際上不需要建橋。我們可以有一座低級別的橋樑。但這是我覺得相當奇怪的政策之一。

🚤沿河的城市更新

1968年,《新加坡河貨倉調查》發現,新加坡河沿岸的企業正在遠離河流進行貨物運輸,原因是貨櫃化和向中央倉庫的轉移。

然而,在20世紀70年代,政府在清理新加坡河時看到了保留沿河舊有立面的價值,並於1982年由市區重建局(URA)啟動了保護計劃,以保護船塢和克拉碼頭地區的商店和倉庫。

這項計劃得到了新加坡旅遊促進局(STPB,後來改名為新加坡旅遊局)的支持,認為遺產保護是提高新加坡作為旅遊目的地的一個工具。為了推進旅遊議程,新加坡河概念計劃於1985年制定,該計劃設想將河道作為商業和休閒走廊,並建議通過保留具有歷史和建築價值的舊建築,同時以一定規模建造新的建築,來增強地區特色。作為新加坡河務局加強該地區獨特身份的努力的一部分,並為水路帶來活力,政府於1987年將在新加坡河上經營遊船的許可證進行了招標。這時,一些駁運行業的成員介入其中,成為沿河遊船經營者。