根據2019年WHO報告:新加坡醫療全球第三,新加坡的醫療服務體系被世界衛生組織評為亞洲最有效的醫療衛生系統,因有幸與新加坡百匯醫療合作上海項目,並藉此機會參訪了新加坡百匯醫療集團旗下私立醫院伊莉莎白醫院(Mount Elizabeth Hospital);新加坡四家公立醫院:新加坡中央醫院(Singapore General Hospital)、新加坡邱德拔醫院(Khoo Teck Puat Hospital)、新加坡陳篤生醫院(Singapore Tan Tock Seng Hospital)、新加坡黃廷芳醫院(Singapore Wong Ting Fong General Hospital),對新加坡的醫院和醫療服務體系與醫療空間環境有了一些了解,深深地感覺到新加坡的醫療服務與國內有很多不同,相比來看國內的醫療服務差距還是比較大的,有很多地方值得我們學習和借鑑。

第一站

新加坡伊莉莎白醫院

在新加坡,公立醫院和私立醫療機構並存,基礎醫療門診80%由私立醫療機構或是家庭醫生診所提供,另外20%則是由政府綜合診療所提供。而綜合醫療、專科和 24小時急診主要由公立醫療機構提供,占80%的比例。剩下的20%由私立醫療機構提供。政府通過有效的政策調控,使新加坡的公立和私立醫療機構相輔相成,缺一不可。所以在本次參訪的過程中,也有意向的就公私不同類型的醫院做了考察。

第一站,我們就來到了新加坡伊莉莎白醫院,它坐落於新加坡烏節路上,更為人熟知的名稱是伊莉莎白烏節醫院 (Mount Elizabeth Orchard) ,隸屬於新加坡最大的私立醫療集團百彙集團。據悉,伊莉莎白醫院聚集了來自各地的名醫專家,提供全面而廣泛的醫療和外科手術服務。

伊莉莎白醫院以其醫學專業技能的深度而著稱,現有450多名經驗豐富的專科醫生。30多年來,伊莉莎白醫院一直是亞太地區醫療服務行業的領頭羊,以其卓越的醫療團隊及先進的醫療技術,贏得了各地患者的廣泛信任。

參觀的流程由急診——門診——各科室——病房展開,伊莉莎白烏節醫院的建成已有30多年,進入到院內,我們首嘆的是這麼多年運營使用的醫院,其醫療空間的維護與管理依然如此井然有序,整體醫療空間氛圍偏向於酒店化設計,溫馨私密又具有人性化細節。接待大廳空間不大,頂面半開放式天窗設計,讓南國充足的陽光進入到大廳空間中,對稱式空間布局,主入口正對的接待台設置在通往電梯廳的方向,反向為休閒等待區域,還有一架鋼琴,據本院的建設管理者所述,大廳會固定在一些節日,為醫患提供藝術活動;讓我好奇的是主入口上方的一幅大篇幅浮雕藝術品,返程後我翻閱照片時才細細研究了一下,原來是華佗為關公刮骨療毒的場景,這幅圖表現了關公的錚錚鐵骨,更表現了華佗為關公刮骨療傷的精湛醫技,也是百匯醫療集團對醫生職業的敬畏之心吧。

因伊莉莎白醫院不像公立醫院人群密集,病患內部公共區域的地面都是地毯與木紋橡膠地板鋪設,使等候區域溫馨且私密化。住院部登記與收費處緊鄰但又相互獨立,收費處均利用玻璃隔斷獨立分開,充分保障客戶的安全私密。住院等候區還有一些細節讓人感受到人性化,在中間柱子的800mm高度設置了一個小小隔板,上置幾個充電插座,極小的細節讓客戶使用起來更加便利。

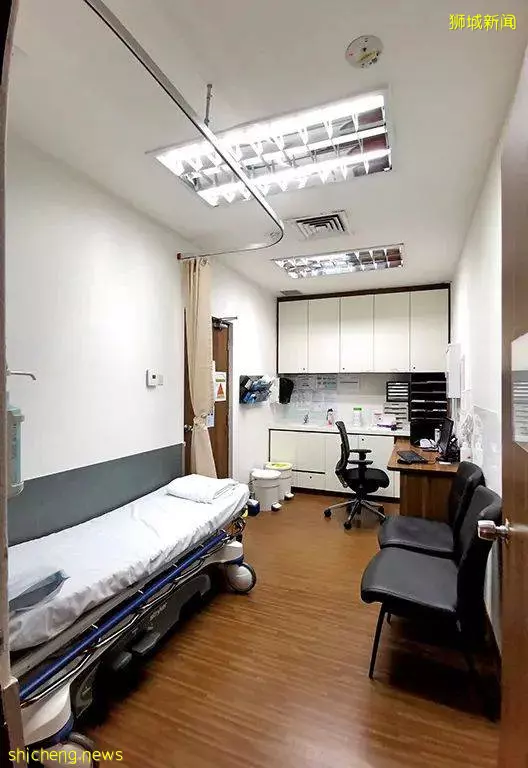

一般診室與治療室內的家具與設備擺放豐富而有序,這一點在我們合作百匯醫院時深有感觸,診室或治療室內的所有醫療物品都需要有足夠的放置空間,例如兩隻不同用處的垃圾桶需要預留位置,且此位置合適恰當,便利於醫護人員的使用,減少治療過程中不必要的流程;固定文件櫃的數量與位置也需要跟運營確認,是否切實的滿足實用功能等,讓我們充分感受到精細化設計的「精細」之處。

下午

伊莉莎白諾維娜醫院

下午,我們繼續參觀了伊莉莎白諾維娜醫院,這家設施先進的現代化醫院標誌著專科醫療的新時代,擁有 250 多間醫師套房、333 張病床、車位充足的停車場、門診專科中心和空中花園。伊莉莎白諾維娜醫院和專科醫療中心不僅提供觸手可及的優質醫療服務,而且內飾設計高雅,為患者和訪客提供絕佳的住院體驗。該醫院秉承了新加坡提供世界一流醫療服務的盛譽,並且獲得了國際醫院聯合委員會 (JCI) 的認證。

新院區較之老院區場地更大,功能配套更全面,我們對這個醫院的考察更為深入,從醫療公共場所到醫療診療場所,再到住院區,手術室等潔凈區,對整個伊莉莎白醫院新院區的感受也更為深切。

公共區域大廳/各門廳的設計偏向於酒店化,病患就診流程如同入住酒店,在接待處問詢分診,分流至各樓層不同科室。整個公共區域的室內設計品質感較高,歷經數十年的裝飾在今天看來依然保持整體環境的溫馨舒適氛圍與細節的高品質。特別提及一點,此家醫院的付費處設計的尤為私密,如同銀行VIP客戶服務中心一般,有單獨的房間及獨立隔間供病患完成付費程序。

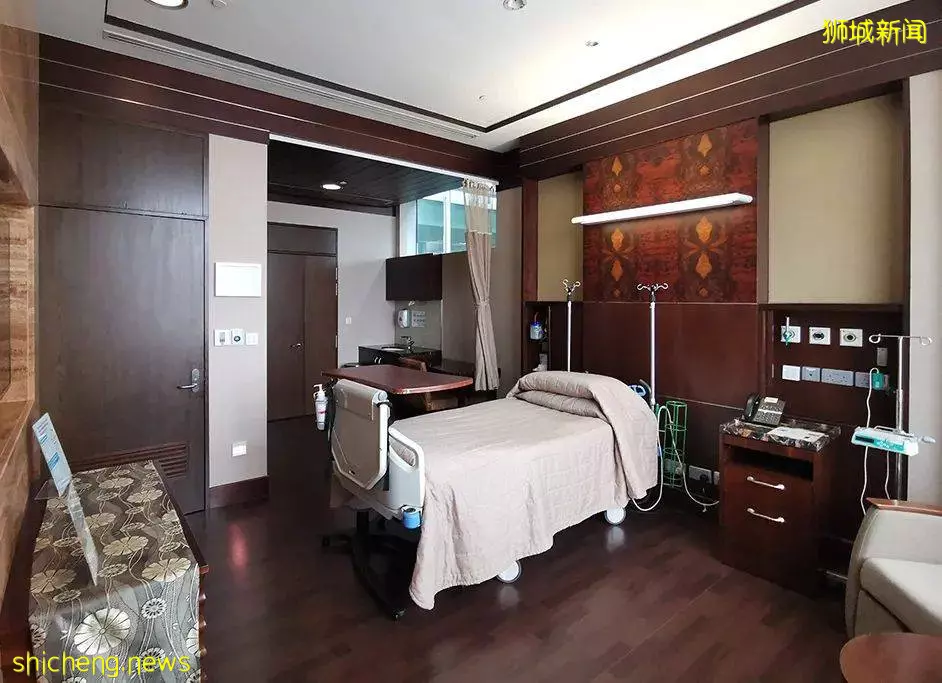

病房區域的細節也值得借鑑,據管理人員介紹,所有病房內的風機檢修口都設置在每個病房的入口頂部,同時衛生間的馬桶檢修口也是從公共區域開啟,這樣在不打擾病房內病患的情況下便可以完成檢修工作;同時病房走廊均鋪設地毯,避免工作人員來回走動打擾病患;在每個入口處,都有配備暗藏燈與置物架,便於病患放置手邊物品開啟病房門,消防滅火器也設置在每個病房入口的木飾面內,人性化設計細緻入微,值得細品。病房的類型更加多樣化,常規病房潔凈功能性強,人性化細節處理的非常到位,而高級病房選擇性更加廣泛,品質感更強,從單間套房到雙間套房,從東南亞風格到中式風格,品質與價格同樣高級,讓人不禁感嘆設計的無限性。

從參觀了伊莉莎白新老兩家醫院對比看來,老院區小而全,對它更加偏向於感性認識,像是一個藝術醫療空間;而對新院區的認知更加理性,整體具有濃郁的豪華酒店氛圍,但各個醫療配備更加偏向於專業化和服務型。

創作中心裝飾一部 焦燕

第一站

新加坡中央醫院

我們參觀的第一所公立醫院是始建於1821年的新加坡中央醫院(Singapore General Hospital)。這所醫院是新加坡規模最大,歷史最長的公立醫院,集治療、科研、教學為一體,擁有1660多張床位,專科醫生800多人,護士3000多人,每年要接待一百多萬病人。作為一家有著悠久歷史、提供高級醫療服務的非營利性機構,它隸屬於Sing Health Group(新加坡健康服務系統),是國立專科中心和綜合性醫院。醫院的願景和核心驅動力是三大基石——服務、教育和科研。

新加坡中央醫院並沒有嚴格意義上的大門與圍牆,從實質上來說它應該是一個醫學園區。整個醫學園區坐落在一座山坡上,環境十分優美。我們在參觀中央醫院的過程中,猶如漫步在半山腰上的一座大型公園,每個院之間由開放式的廊道相互銜接,各自獨立又密切聯繫。

在醫療建築與空間環境方面,有好幾個方面給我留下了深刻的印象,我把它們歸納為幾個關鍵詞,包括:更自然的設計風格、全面的通用設計性、鮮明的色彩標識系統、系統的便民服務。

比如建築的大廳空間都設計的相對高聳且開放,考慮了自然光線和自然風向等因素,最大程度利用自然風促進室內空氣流通。在12# 樓中,底層的大廳空間就像是一個開放的公共休閒場所,有開放式餐廳、小商鋪,僅一個大型服務台提示我們這裡是一個醫院,散落了幾個小藥店,聽說許多周邊居民也會到此處來乘蔭納涼。

在每一個科室的分診掛號候診處,都有預留無障礙的指定停留區域,包括更衣室中配有便於病患更衣的高低櫃檯,可坐在裡面更換,同時配有緊急呼叫系統,通用設計的全面性讓我們驚嘆。

特別是在參觀12號樓時,其院內對色彩的運用讓人印象深刻,首先在色彩的選擇上,其選擇比較柔和且明確的色相,色彩的明度也讓人感覺在舒適的範圍內,同時每一層配有固定的色系,運用在科室入口處、標識標牌、診室開放但每個診室靠近走廊的牆面採用本層主要色系做粉刷,以提示病患對應的編號等等。

中央醫院中的便民服務設施是標準化配套的,每個候診區配有兩台自助機,兩台電視機,一台用於叫號,一台用於等候休閒播放,同時各科室宣傳冊、報刊、雜誌、飲用水、垃圾桶、咖啡機、一次性紙杯及零食都有配備,雖然各個區域的裝修設計各有不同,但功能配套非常標準全面。

第二站

新加坡邱德拔醫院

第二站我們來到新加坡邱德拔醫院(Khoo Teck Puat Hospital),這所醫院從外觀看不像一家醫院,更像一個公園,卻為病人和居民提供了良好的就醫環境和休閒場所,體現了新加坡以人為本的理念。邱德拔公立醫院是新加坡的一家綜合性公立醫院,2010年投入使用,以已故新加坡富商邱德拔的名字命名,可為病人提供廣泛的醫療和手術服務,擁有550個床位。邱德拔醫院是新加坡最新的一家公立醫院。2010年落成並投入服務居住或工作於新加坡北部的居民。邱德拔醫院是個急症綜合醫院,可為病人提供個人化服務,該院屬下有一所終身保健中心、體重控制診所,以及多間不同學科的專科診所。邱德拔醫院的宗旨是為病人提供全面而又便利的服務;能照顧到病人的需要,這將有助病人更快、更好地痊癒。