新加坡vs日本:誰的老齡化危機應對方案更有效?

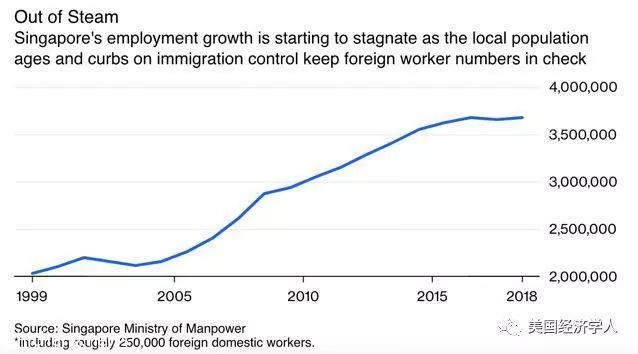

新加坡勞動力增長已趨平穩

新加坡的刺激措施更深層次地側重於經濟的增長引擎

日本已經老去;新加坡正在上演老齡化。日本的勞動力人口陷入萎縮;新加坡勞動力增長已趨平穩。日本的同質化社會一直疲於應對移民帶來的問題;新加坡的文化則非常歡迎外籍工人,儘管熱情在日漸減退。

那就可以說這個城市國家是要通過主動減少人口和像日本那樣經歷「失落的幾十年」來自擺烏龍嗎?

增長乏力:鑒於人口老齡化加之移民管制措施限制了外籍勞工數量,新加坡就業增長開始陷入停滯(包括約25萬名外籍勞工)。資料來源:新加坡人力資源部

在2月18日發表的年度預算案講演中,新加坡財政部長王瑞傑(Heng Swee Keat)宣布將加強對服務業外籍工人的限制,使得圍繞他經濟策略的有關問題變得更為緊迫。對新加坡的公司而言,以合適的薪資雇用一定數量符合需要的人才早已成為他們最頭疼的事。然而,這位由官僚出身、有望成為新加坡下一任總理的政治家,正在給新加坡帶來更多問題。

那麼,在抑制外籍工人增長的背後,王瑞傑到底有什麼樣的深謀遠慮呢?

讓我們回顧一下2013年以來新加坡服務業勞動力構成的變化。那時候,新加坡的外籍勞工占比上限是45%。舉例而言,一家擁有20名全職本地雇員(公民或永久居民)的企業可以僱傭16名外籍工人。到了2015年,這一上限降至了40%。同樣是擁有20名本地職工的企業,需要裁減3名外籍雇員。

現在,王瑞傑希望到2021年1月時,分兩步將外籍勞工的上限進一步降低到35%。從而需要進一步裁減兩名外籍雇員,同時保持20名新加坡本地人的就業。由於企業需要擴張業務,他們將不得不僱傭更多的本地人來彌補外籍雇員減少的空缺。這個辦法具有風險,因為公司總是有可能停止擴張甚至會倒閉。但至少到目前為止,這場賭博還是賺了。

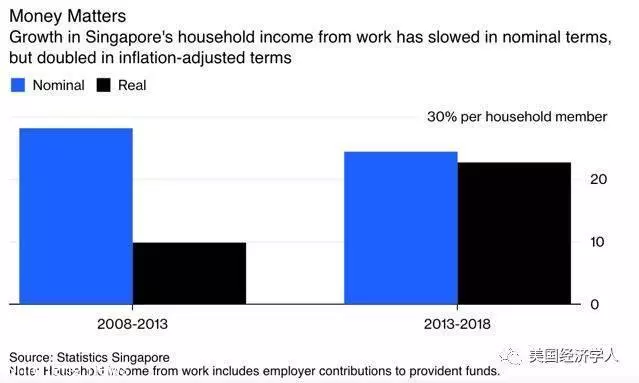

增加收入是硬道理:新加坡的家庭名義薪資漲幅有所放緩,但經通脹調整後的薪資漲幅提高了一倍(家庭薪資收入包括僱主對公積金的繳款)。來源:新加坡統計局

2013年至2018年間,至少擁有一名成員就業的新加坡家庭,經通脹調整後的人均收入增長了近23%,而此前五年的漲幅不到10%。

對於一個開放的小型經濟體(560萬人口)而言,採取永久的反移民立場是正確選擇嗎?再來對比日本的情況,但這次要重點比較這兩個國家如何應對低生育率這一共同的人口挑戰。自2013年以來,日本採取了大膽的超寬鬆貨幣政策,以遏制通縮預期,營造低水平甚至負的實際利率環境,進而促使企業加大投資,提高工資。

然而,這項被稱為「安倍經濟學」(Abenomics)的刺激計劃收效有限。相比之下,新加坡的刺激措施更深層次地側重於經濟的增長引擎,並輔之以強勢貨幣(而不是像日本那樣的弱勢貨幣)。日本是被迫通過提高銷售稅率來緩解超寬鬆貨幣政策的影響,新加坡則是利用其令人羨慕的財政資源向低收入從業者發放津貼。根據王瑞傑發表的最新預算案,新加坡60歲老人以及低收入者所獲收入的30%將來自政府的財政資源。在此基礎之上,政府還將撥出80億新元(約合59億美元)用於向老齡人口提供各類津貼。

在大選和政府領導層更替之前鞏固民眾對執政的人民行動黨(People 's Action Party)的支持,可能是出台上述措施的目的之一。但這項慷慨的預算案背後也有其經濟上的原因。在從交通、電信到媒體和銀行業的各個領域內,新加坡已經系統性地在小範圍內針對低效率和價格偏高採取了對策。政府甚至與開發商產生了矛盾。在經歷了長期的政策引導的房價下跌之後,眾開發商都希望房地產市場能上演香港那樣的火爆行情。可他們最終等來的是政府的新一輪調控措施。

很難說這場實驗將如何結束。新元可能必須保持強勢,才能確保人為緊縮勞動力市場不會引發通脹率的螺旋式上升,儘管目前還沒有跡象顯示會出現這種情況。如果說有什麼可以指出的話,就是過去五年里,新加坡家庭實際收入大幅增長的部分原因是通脹率一直保持在低位。全球需求疲軟背景下的強勢貨幣可能產生溢出效應,催生資產價格泡沫。因而,對房地產的限制措施可能會繼續保持下去。(我原來的預期是政府換屆後,房地產限制可能會放鬆,對外來移民的鼓勵會略有增強。)

儘管財政部長王瑞傑提出限制服務業的外籍工人,但他同時也希望減少其中的低技能工人數量。鼓勵日常生產活動的自動化是落實該計劃的關鍵。過去三年新加坡勞動生產率的快速增長勢頭必須保持下去。否則,如果失去外籍工人的增長,每年的國內生產總值(GDP)增幅不可能比1.5%的長期生產率增幅高出多少。新加坡將輸給競爭對手。

新加坡有自己的特殊性:全世界沒有多少城市能夠決定自己的移民政策。然而,如果「王瑞傑經濟學」(Hengnomics)真想取得成功,至少要在增加貨幣投放和負利率之外另闢蹊徑,打破人口統計學方面的束縛。