潘受 (公元1911-1999年),原名潘國渠,福建南安樂峰人,當代著名詩人、書法家。潘受南渡新加坡後,曾任《叻報》編輯、道南學校校長等職。1953年參與籌辦南洋大學,後出任該大學秘書長(代校長職)。1995年,新加坡政府為肯定潘受對國家文化與教育的卓越貢獻,宣布他為「國寶」。潘受精研書法,早年師法顏真卿、虞世南,後轉習魏碑,於楷書、行書有很深的造詣,最後自成一家,被譽為中國當代書壇巨擘。

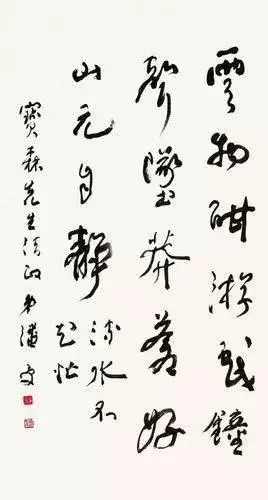

潘受的墨寶

國學大師錢鍾書稱他是「大筆一枝,能事雙絕」;被新加坡政府宣布為「國寶」……潘受,這位從南安樂峰鎮走出去的當代著名詩人、書法家,被譽為中國當代書壇巨擘。如今斯人已逝,而他曾居住的閩南大院也早已破敗蕭條。

近年來,修繕故居、設立潘受紀念館的呼聲漸高。記者了解到,目前潘受家族的成員們正在積極籌備資金,欲修繕潘受祖厝。

【現狀】

故居破舊不堪

屋內設計別出心裁

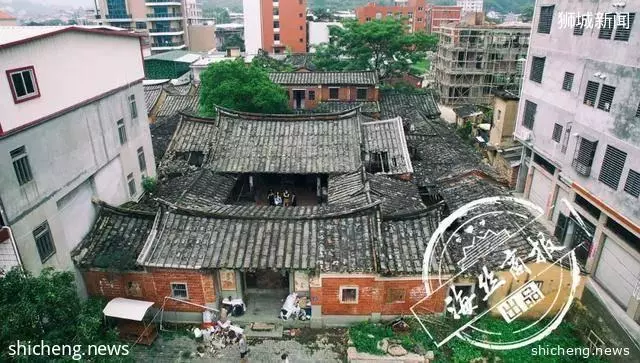

潘受故居全貌。

昨日,記者來到位於樂峰鎮爐中村的潘受故居,只見破舊的古厝屹立在熙攘的街道邊上,在現代化建築中獨樹一幟,帶著濃濃的古早氣息,卻顯得有些淒涼。

走進這處承載著滄桑歷史的故居,如今卻是另一番景象:掉漆的木門、破舊的房屋、剝落的牆體、一人高的雜草、倒塌的圍牆、掉落的瓦片……這座百年舊居已然破敗不堪,保護狀況不容樂觀。

潘受故居內部,破損嚴重。

在樂峰鎮,爐內潘繁衍已有幾百年,潘受的父親潘習鵬為第22世,屬於斯芳派「鐵姑柱」一支,育有五子,潘受為四子。

「論輩分,我得叫潘受四伯公,他在這座祖厝里出生,後面離開這裡到培元中學讀書,鮮少回來。」潘受的近親潘川成告訴記者,這座祖厝是五開間三進四落雙護厝的宅邸,已有100多年,占地有2000多平方米,在以前算是鄉間大戶人家,由於家族析產,潘習鵬分得祖屋後部的土地,興建了相連的兩進建築。

潘川成告訴記者,潘受家庭殷實,在古厝建築上也就頗為講究。

記者看到,在一樓廳堂,兩側牆壁有著紅磚拼花裝飾,鑲嵌了玫瑰圖案的裝飾性陶瓷,據說是從日本運輸過來。

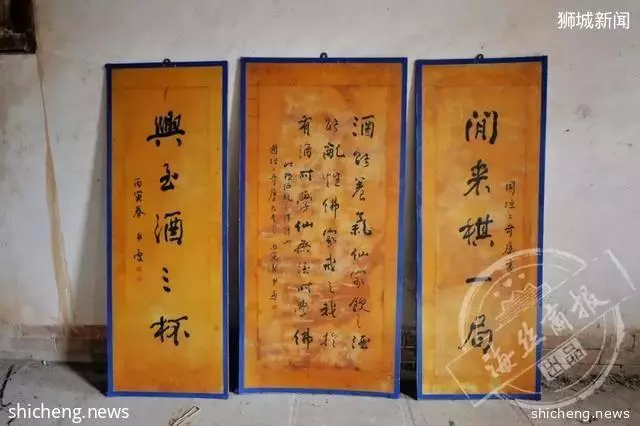

潘受故居之前留存的潘受親筆墨寶(已被轉移保管)。

故居內還留有潘受丙寅年所作的墨寶,而很多建築設計也別出心裁,在廳堂後側,有一扇門設有暗鎖,需要兩人協力將暗鎖抬起,方可開門,起到了良好的防盜作用;二樓兩間靠外牆房屋都設置了槍眼,約莫成兩巴掌大小,由內向外變窄;而在二樓廳堂右側,設置了可開關操作的門板,關起來可以隔成一個小房間,打開後廳堂瞬間寬敞很多;在廳堂兩側的房間內,每間後部設有木質爬梯連接二樓,爬梯口設有蓋板,可以將爬梯收起。

「聽聞以前潘受家庭是有幫傭的,傭人住在一樓的屋子裡,樓上的主人若有需要便喚一聲,他們就順著梯子上去。」潘川成告訴記者。

回到一樓穿過天井,只見一側房屋特別設計了「買賣窗」。潘川成告訴記者,原來天井兩端以前聯通著外面的道路,這裡曾是村裡的商業街,店鋪鱗次櫛比。「布店、糧油店、藥店、雜貨店……好不熱鬧,村裡的人都到這趕集。」

「到了民國時期,潘家祖宅是村裡的政治與經濟中心,1946年潘受才帶著兒女回到潘家祖宅,那時他已闊別家鄉14年。中華人民共和國成立後,潘家祖宅歸公,這裡曾作為鄉政府和供銷社。」樂峰鎮僑聯副主席潘穎瑩告訴記者,四落正中部分的二樓則是潘受大哥當鄉長時的辦公場所。

【呼籲】

南安市政協委員提出提案

修繕故居建成紀念館

記者了解到,南安市委宣傳部副部長潘高鵬在擔任第十二屆政協委員時,就曾提出《關於修繕、保護和管理潘受故居的提案》。

位於南安市樂峰鎮樂峰街311號的潘受故居。

「潘受精研書法,早年師法顏真卿、虞世南,後轉習魏碑,於楷書、行書有很深的造詣,最後自成一家,被譽為中國當代書壇巨擘,香港《明報月刊》總編輯潘耀明認為他是華人社會的瑰寶。此外,潘受也愛好寫作及詩歌創作,章士釗曾將潘受與黃遵憲、丘逢甲相提並論,認為此三人是海外詩人三鼎足。」潘高鵬介紹,由於其書法和詩歌藝術成就卓著,潘受曾先後獲巴黎「法國藝術沙龍」金質獎、新加坡政府文化獎章、法國國家藝術與文學勳章、新加坡卓越功績勳章等。

潘高鵬告訴記者,如果將潘受故居加以修繕、保護、管理,並收集、整理相關資料、手跡,將故居建成潘受紀念館,對於推進東亞文化的交流合作、傳承保護和創新發展將產生積極的意義。「建議由市政府籌集經費,由相關單位牽頭,將位於樂峰鎮爐中村的潘受故居進行修繕、保護、管理,建成一個人文底蘊豐厚的文化景點,弘揚中華傳統文化,營造濃烈文化氛圍。」

事實上,潘受在南安的族親也在考慮修繕故居。「對於祖厝修繕的計劃早在兩三年前就開始了,今年初我們號召親戚捐資,目前已經籌集資金30多萬元,但是資金缺口還很大。」潘受族親潘大鵬希望潘受後人共同努力、加入行動,完成故居的修繕和紀念館的建設。

【行動】

正在收集材料

欲申請市級文物保護單位

記者了解到,目前樂峰鎮政府正在收集有關潘受的材料,欲申請南安市級文物保護單位。「新加坡國立大學建築系助理教授陳煜博士也在積極幫忙,這個月底她將來樂峰鎮再次踏勘。」樂峰鎮黨委宣傳委員李燕娜告訴記者,潘受故居修繕一事也獲得了新加坡潘氏宗親會的關注,也有潘氏族親主動幫忙收集整理材料。

潘受故居內小天井,雜草足有一人高。

對於僑產的保護與再利用,幾次到訪潘受故居的陳煜教授,有自己獨到的見解。

「去了好幾次潘受故居,路途實在遙遠,研究剛剛開始,但保護極為迫切。」陳煜教授告訴記者。

「潘受故居保留四合院布局,融入了洋樓作派,這種是一種前傳統、後南洋的組合形式。還有一些設計上也很特別,例如二樓兩間房設置的槍眼,二十世紀初,閩南鄉間盜匪橫行,軍閥當道,潘家在興建宅邸時考慮到防禦的需求。」

「潘受雖已離世20載,無論是在新加坡,還是南安,都有人呼籲設立紀念他的展館。潘受在新加坡的寓所『海外廬』在其過世後易主,潘家祖宅可以說是家族存世的唯一產業,是極為恰當的緬懷潘受及其家族的場所。」陳煜教授表示,在歷史性建築所剩不多的樂峰鎮,潘家祖宅也可展示爐內潘人自南安過番的歷史。

她告訴記者,閩南僑產數以萬計,由於歷史和人為因素,許多海外華人後裔對於祖籍地所知不多,像潘家祖宅這樣無人照管的僑產不在少數。僑產的保護不應只是家族的事務,更是社會共同的責任。

「針對僑產的保護,需要花費大量的人力、物力與財力,通過翔實的建築測繪記錄,解讀建造歷史與建築特徵,採訪海內外有關人士,展開充分的歷史研究,才能定義僑產的歷史、社會、文化與建築價值,聯合海內外團體與族親的力量,申報文物保護單位,制定長期規劃與科學管理,才能確保僑產保護的可持續性。」陳煜表示。

海絲商報記者:賴香珠 李想 吳曉艷