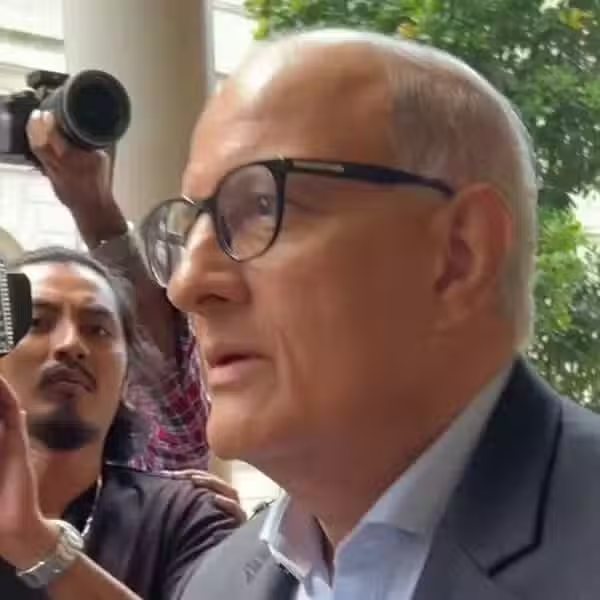

易華仁離開高等法院。(圖:黃歆惠)

前交通部長易華仁收受貴重物品和妨礙司法公正,被判監禁一年;他獲准下在7日入獄服刑。他也是在刑事法典第165條文下首個被治罪的前部長。來聽聽法官判刑的理由。

62歲的前交通部長易華仁昨天(3日)被判坐牢12個月,法官下判時明確表示,無法給予他30%的儘早認罪刑罰折扣,因為易華仁並非儘早認罪,要為自己的「策略」付出代價。

易華仁今年1月18日首次被控,直到今年9月24日認罪之前,他都堅稱要抗辯,也堅稱自己是清白的。

控方在9月24日修改控狀後,易華仁認罪,代表律師以此陳詞說易華仁在第一時間認罪,理應獲得認罪減刑指導原則下的30%刑罰折扣。

但高庭法官洪承利下判時反駁辯方的說法, 指出易華仁並非在被控的最初階段認罪。

法官指出,易華仁原本可以早些針對貪污控狀以外的控狀認罪,但他卻打算針對包括刑事法典第165條文控狀和貪污控狀在內的所有控狀抗辯,所以必須為他選擇的「策略」(tactical choices)付出代價。

易華仁的代表律師文達星高級律師在為他求情時,要求法官考慮到易華仁在控方修改控狀後第一時間認罪,給予他30%的刑罰折扣。法官說:「這個論點無法說服我。」

法官接著解釋,易華仁在最初面控時並不認罪,甚至屢次在公共場合指他面對的控狀不實,甚至在提交給總理的信函中堅稱自己的清白,因此難以認同這是有悔過之心的行為。

法官認為,這顯示易華仁並非第一時間認罪,所以不能按照一般的認罪判刑指導原則,就所有控狀給予他30%的刑罰折扣。

控方是在上周二(24日)把易華仁原本面對的兩項牴觸防止貪污法令控狀,修訂為牴觸刑事法典第165條文的控狀。易華仁最終面對34項第165條文的控狀,指他以公務員身份收受貴重禮物與好處,以及一項妨礙司法公正的控狀,並針對其中五項控狀認罪,其他控狀在量刑時納入考量。

跨機構判刑諮詢團去年8月發布認罪減刑指導原則,建議法庭讓被控後就表明有意認罪的罪犯,最多可獲減刑30%,旨在鼓勵有意認罪的被告在司法程序開展時儘早認罪。根據認罪減刑指導原則,減刑分四階段,即過堂、審前會議和審訊前後,減刑幅度也從30%遞減至5%。