新加坡的歷史保護始於上世紀60年代,如今已經對100多個地區的7000多幢建築物進行了保護工作。1989年,新加坡城市重建局(URA)正式實施建築遺產保護計劃,範圍涉及多個區域的3200多幢建築。對於新加坡歷史遺產保護的先行者們來說,雖然當地歷史遺產數量不多,且大部分的時間都不超過150年,但保護它們便是守住新加坡獨特的歷史、文化和未來。

2020年,新加坡城市重建局(URA)發布了《新加坡遺產保護三十載(1989-2019)——30人的反思與回憶錄》,從不同專業、主題和時間維度揭示了在一個時代的城市發展中,新加坡歷史保護實踐中的卓越成就與真知灼見。

-《新加坡遺產保護三十載(1989-2019)》 -

在城PLUS公眾號對話欄輸入 「新加坡遺產」,獲取下載連結

事實證明,歷史遺產保護項目需要大量的前期人力與物力的投入。在早期經濟騰飛的社會背景下,大部分新加坡民眾由於缺乏對遺產價值的認識,許多人對遺產保護工作持有疑問和反對的態度。因此,用心實施一個成功的保育案例,令其發揮社會人文的影響力,比任何保護理論都要有力。正是這一個個的示範項目,讓遺產的魅力得以充分展現,為業主創造超乎想像的文化與經濟價值。

大師引領

曾任建屋發展局局長、新加坡城市重建局局長兼總規劃師(1989-92年)的劉太格博士在談及當年推動建築遺產保護的高光點時選擇了位於小印度的洛威爾庭院(Rowell Court)項目。該建築因其建築保護價值低、工期長而被選做試點。項目完工後取得了很好的成效,有效地向新加坡人民和政府展示了歷史建築保護的重要性、提升了重視度,自此以後拆除老建築的情況便鮮少發生。

十九世紀八十年代尼爾路9號商鋪外牆翻修前後

讓歷史街區保持生機

8M房地產創始人兼董事總經理阿西什(Ashish)是52個新加坡店屋的管理者。在幾個年輕設計師的委託下,他接手了哈芝巷(Haji Lane)的改造。通過藉助獨特的商業功能和突出歷史街區特點和魅力的元素,哈芝巷第一家店鋪的成功開張活化了整個巷子,其租戶的構成也在持續不斷地變化,形成了良性循環。阿希什還提及了特色店屋對科技企業和目標創意人才的吸引力。 "我們想要確保兩方面都兼顧周到。如果想要歷史街區跟上時代的發展,在保留遺產的同時,一定要有商業元素。"

今日哈芝巷 圖源:Conde Nast Traveller

終身事業

萊佛士國際酒店及度假村集團創始董事長兼執行長理察·赫爾弗博士在回憶對萊佛士酒店的遺產保護工作時提及,他們當時的第一項任務就是繪製出酒店的修復藍圖。但圖紙的繪製必須有精準詳實的歷史記錄才能得以完成,工作團隊便開展了全球範圍的檔案和資料搜索、對建築裝飾進行雷射研究、現場勘探等工作。在全面尊重歷史的同時,團隊還結合現實情況對一些輔助部分建築進行了取捨,以提升整體建築的美觀和實用性。此外,團隊還從許多本地家庭中搜集到了一系列與酒店相關的文物和家具,昔日的原貌得以更加生動地再現於現代人的眼前。

「建築遺產保護工作是一樁畢生的事業,我們需不斷維護建築與其承載的生命力……我們也要不斷更新和升級建築設施,以適應我們的生活方式和市場環境的變化。」

萊佛士酒店室內還原景象 圖源:facebook(用戶:Raffles Hotel Singapore)

歷史建築配色和塗料等細節雖看起來微不足道,但它們可以幫助我們理解當時的社會偏好和建築行業中有哪些可用材料,是讓人們更全面了解過去的重要媒介。保護和修復不僅僅局限於建築單體,還涉及與之相關的街道和城市肌理,新加坡國立大學建築歷史和理論博士楊茳善說:「遺產保護也需要考慮環境。」

謝謝你,迪迪埃

法國歷史古蹟總建築師兼歷史古蹟督察長迪迪埃·雷帕林(Didier Repellin)曾受邀來到新加坡進行考察和修復工作。作為初次來到新加坡的外國人,亞美尼亞街店屋的獨特魅力深深打動了他,並促使他主動申請開展對一棟19世紀的房子進行修復。在修復過程中,他採用了傳統的保護技術,包括在法國歷史建築使用的手工修復技術、置換牆面材料和採用法國製造的精仿傳統屋頂瓷磚等。

修復後的亞美尼亞街店屋

圖源:《新加坡遺產保護三十年》

精於修復

Towner建築公司承接的項目中有30%都是修復類工作,主要合伙人Er Kian Ho表示工作難度之一在於當地工匠缺乏足夠的專業技能以處理一些歷史建築中較為複雜的裝飾元素,「我們經常要請外國的工匠幫忙。」另一難題就是合適材料的供給,且在實際施工前還需要進行長時間的材料測試才能保證修復工作的順利進行。

不僅僅是牆面

遺產保護專家尼基爾·喬希博士認為,大部分從事遺產保護項目的專業人員缺乏合格的歷史建築管理培訓,時常將不適宜的材料被應用在修復對象表面,導致在短時間內就出現了問題。為了提高專業人員和業主的正確認識,有針對性地舉辦座談會、講習班和出版刊物宣傳非常有必要。

2016年新加坡國立大學(NUS)開辦的第一期石灰石膏課程

圖源:尼基爾·喬希(Nikhil Joshi)

技術指引

《遺產保護技術手冊》(第一冊)內頁

2016年,新加坡城市重建局與國際古蹟遺址理事會新加坡分(ICOMOS Singapore)會聯合發布了8冊《遺產保護技術手冊》,項目匯聚了一系列專業知識和專家作者,內容涵蓋了對修復工作的最佳實踐建議、本地的可使用材料信息、施工方法、修復技術。手冊的編輯Tan Kar Lin介紹說,由於新加坡城市重建局的保護導則沒有對如何實操進行規定,許多建築商、專業人士和業主在進行保護工作時遇到了不少的問題,這套《手冊》系列可以理解為是對保護導則的補充材料。手冊以深入淺出的方式,為任何對建築保護有興趣的人提供生動的資訊。

社區參與

《每個社區都有故事》:2010年,民間與遺產志願者團體「我的社區」成立,經過近十年的社區深入,組織的工作範圍逐漸擴大,形成了多樣的系列產品,以不同形式向廣大社區居民普及遺產保護知識,具體活動有:遊覽嚮導、展覽策劃、物料設計、遊戲活動、能力培養講習班、倡議計劃等。組織聯合創始人郭俐勇說:「我們的工作重點……是為社區建立平台以保留他們想要留下的所有東西……遺產的意義(對每個個體來說)也是多種多樣。」

兒童正在參與My Community遺產保護組織發起的活動

圖源:My Community

「

廣泛合作

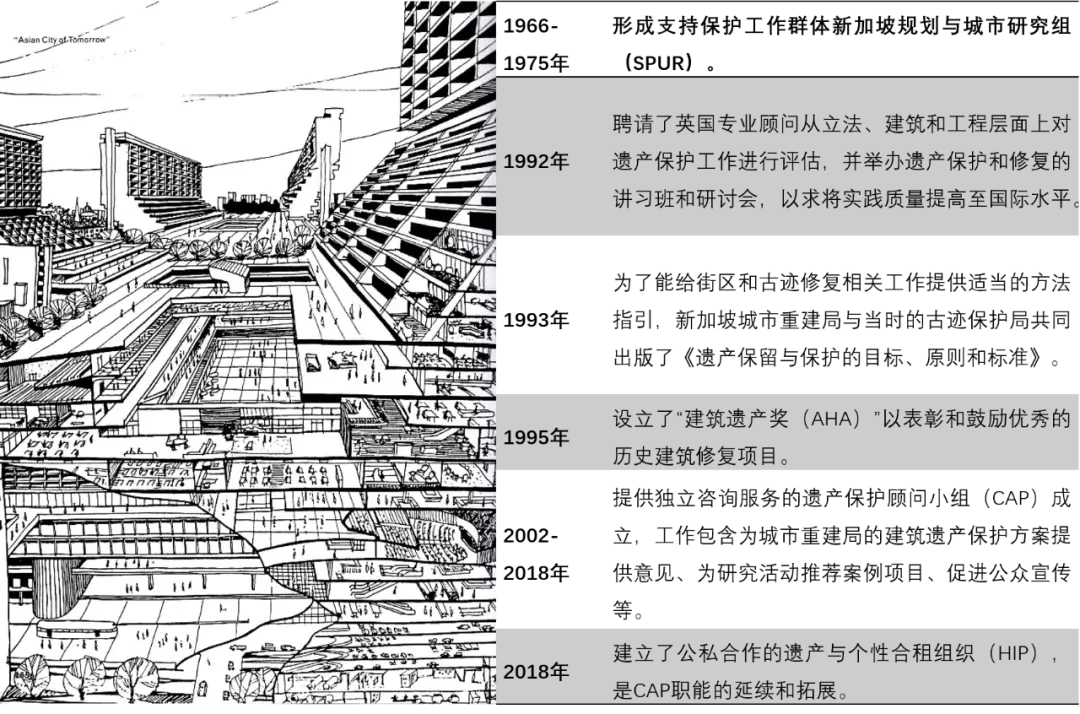

新加坡歷史保護工作的成功得益於早期建立的多種合作關係,除有心的個體和專業人士、廣泛的社區參與和官方的建築遺產保護以外,新加坡還通過與多方合作提升工作質量和影響範圍(以下但不限於):

新加坡規劃與城市研究組(SPUR)的《亞洲城市的未來》探索了新加坡作為年輕國家正在經歷的複雜城市更新過程。圖源:WordPress.com(用戶:Urban Forest)

公眾宣傳

遺產保護無疑是一門專業性非常強的學科,早期也面臨了不少的質疑的反對的聲音。在過去的三十年間,新加坡的專業人士一直致力於搭建專業與公眾的橋樑,通過涉足不同的覆蓋面以增加遺產保護知識的普及機遇。具體舉措包括:高質量地完成示範項目、定期的媒體合作、舉辦展覽(《分析論證》),與大學、研究機構、博物館、協會和政府機構建立合作夥伴關係(《珍貴的寶石》),通過視頻、多媒體網頁項目、甚至是參與實際生活體驗(《與過去緊密連接》)等方式。

新加坡國立大學峇峇屋開展的各種活動

圖源:Swiss Association Singapore