新加坡的历史保护始于上世纪60年代,如今已经对100多个地区的7000多幢建筑物进行了保护工作。1989年,新加坡城市重建局(URA)正式实施建筑遗产保护计划,范围涉及多个区域的3200多幢建筑。对于新加坡历史遗产保护的先行者们来说,虽然当地历史遗产数量不多,且大部分的时间都不超过150年,但保护它们便是守住新加坡独特的历史、文化和未来。

2020年,新加坡城市重建局(URA)发布了《新加坡遗产保护三十载(1989-2019)——30人的反思与回忆录》,从不同专业、主题和时间维度揭示了在一个时代的城市发展中,新加坡历史保护实践中的卓越成就与真知灼见。

-《新加坡遗产保护三十载(1989-2019)》 -

在城PLUS公众号对话栏输入 “新加坡遗产”,获取下载链接

事实证明,历史遗产保护项目需要大量的前期人力与物力的投入。在早期经济腾飞的社会背景下,大部分新加坡民众由于缺乏对遗产价值的认识,许多人对遗产保护工作持有疑问和反对的态度。因此,用心实施一个成功的保育案例,令其发挥社会人文的影响力,比任何保护理论都要有力。正是这一个个的示范项目,让遗产的魅力得以充分展现,为业主创造超乎想象的文化与经济价值。

大师引领

曾任建屋发展局局长、新加坡城市重建局局长兼总规划师(1989-92年)的刘太格博士在谈及当年推动建筑遗产保护的高光点时选择了位于小印度的洛威尔庭院(Rowell Court)项目。该建筑因其建筑保护价值低、工期长而被选做试点。项目完工后取得了很好的成效,有效地向新加坡人民和政府展示了历史建筑保护的重要性、提升了重视度,自此以后拆除老建筑的情况便鲜少发生。

十九世纪八十年代尼尔路9号商铺外墙翻修前后

让历史街区保持生机

8M房地产创始人兼董事总经理阿西什(Ashish)是52个新加坡店屋的管理者。在几个年轻设计师的委托下,他接手了哈芝巷(Haji Lane)的改造。通过借助独特的商业功能和突出历史街区特点和魅力的元素,哈芝巷第一家店铺的成功开张活化了整个巷子,其租户的构成也在持续不断地变化,形成了良性循环。阿希什还提及了特色店屋对科技企业和目标创意人才的吸引力。 "我们想要确保两方面都兼顾周到。如果想要历史街区跟上时代的发展,在保留遗产的同时,一定要有商业元素。"

今日哈芝巷 图源:Conde Nast Traveller

终身事业

莱佛士国际酒店及度假村集团创始董事长兼首席执行官理查德·赫尔弗博士在回忆对莱佛士酒店的遗产保护工作时提及,他们当时的第一项任务就是绘制出酒店的修复蓝图。但图纸的绘制必须有精准详实的历史记录才能得以完成,工作团队便开展了全球范围的档案和资料搜索、对建筑装饰进行激光研究、现场勘探等工作。在全面尊重历史的同时,团队还结合现实情况对一些辅助部分建筑进行了取舍,以提升整体建筑的美观和实用性。此外,团队还从许多本地家庭中搜集到了一系列与酒店相关的文物和家具,昔日的原貌得以更加生动地再现于现代人的眼前。

“建筑遗产保护工作是一桩毕生的事业,我们需不断维护建筑与其承载的生命力……我们也要不断更新和升级建筑设施,以适应我们的生活方式和市场环境的变化。”

莱佛士酒店室内还原景象 图源:facebook(用户:Raffles Hotel Singapore)

历史建筑配色和涂料等细节虽看起来微不足道,但它们可以帮助我们理解当时的社会偏好和建筑行业中有哪些可用材料,是让人们更全面了解过去的重要媒介。保护和修复不仅仅局限于建筑单体,还涉及与之相关的街道和城市肌理,新加坡国立大学建筑历史和理论博士杨茳善说:“遗产保护也需要考虑环境。”

谢谢你,迪迪埃

法国历史古迹总建筑师兼历史古迹督察长迪迪埃·雷帕林(Didier Repellin)曾受邀来到新加坡进行考察和修复工作。作为初次来到新加坡的外国人,亚美尼亚街店屋的独特魅力深深打动了他,并促使他主动申请开展对一栋19世纪的房子进行修复。在修复过程中,他采用了传统的保护技术,包括在法国历史建筑使用的手工修复技术、置换墙面材料和采用法国制造的精仿传统屋顶瓷砖等。

修复后的亚美尼亚街店屋

图源:《新加坡遗产保护三十年》

精于修复

Towner建筑公司承接的项目中有30%都是修复类工作,主要合伙人Er Kian Ho表示工作难度之一在于当地工匠缺乏足够的专业技能以处理一些历史建筑中较为复杂的装饰元素,“我们经常要请外国的工匠帮忙。”另一难题就是合适材料的供给,且在实际施工前还需要进行长时间的材料测试才能保证修复工作的顺利进行。

不仅仅是墙面

遗产保护专家尼基尔·乔希博士认为,大部分从事遗产保护项目的专业人员缺乏合格的历史建筑管理培训,时常将不适宜的材料被应用在修复对象表面,导致在短时间内就出现了问题。为了提高专业人员和业主的正确认识,有针对性地举办座谈会、讲习班和出版刊物宣传非常有必要。

2016年新加坡国立大学(NUS)开办的第一期石灰石膏课程

图源:尼基尔·乔希(Nikhil Joshi)

技术指引

《遗产保护技术手册》(第一册)内页

2016年,新加坡城市重建局与国际古迹遗址理事会新加坡分(ICOMOS Singapore)会联合发布了8册《遗产保护技术手册》,项目汇聚了一系列专业知识和专家作者,内容涵盖了对修复工作的最佳实践建议、本地的可使用材料信息、施工方法、修复技术。手册的编辑Tan Kar Lin介绍说,由于新加坡城市重建局的保护导则没有对如何实操进行规定,许多建筑商、专业人士和业主在进行保护工作时遇到了不少的问题,这套《手册》系列可以理解为是对保护导则的补充材料。手册以深入浅出的方式,为任何对建筑保护有兴趣的人提供生动的资讯。

社区参与

《每个社区都有故事》:2010年,民间与遗产志愿者团体“我的社区”成立,经过近十年的社区深入,组织的工作范围逐渐扩大,形成了多样的系列产品,以不同形式向广大社区居民普及遗产保护知识,具体活动有:游览向导、展览策划、物料设计、游戏活动、能力培养讲习班、倡议计划等。组织联合创始人郭俐勇说:“我们的工作重点……是为社区建立平台以保留他们想要留下的所有东西……遗产的意义(对每个个体来说)也是多种多样。”

儿童正在参与My Community遗产保护组织发起的活动

图源:My Community

“

广泛合作

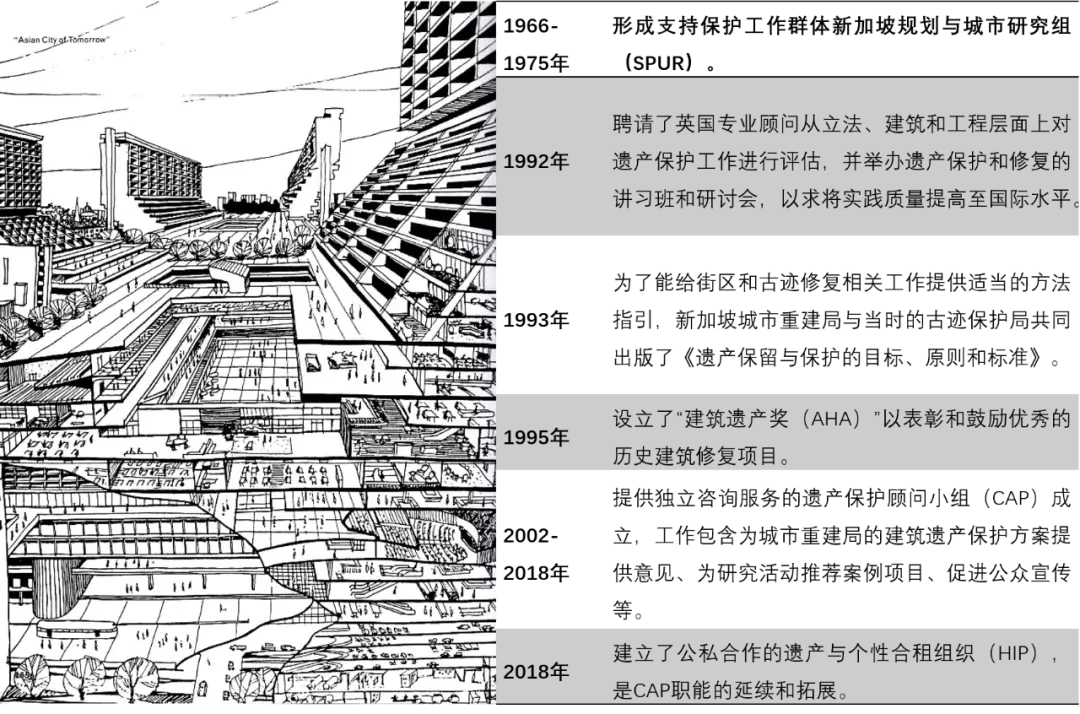

新加坡历史保护工作的成功得益于早期建立的多种合作关系,除有心的个体和专业人士、广泛的社区参与和官方的建筑遗产保护以外,新加坡还通过与多方合作提升工作质量和影响范围(以下但不限于):

新加坡规划与城市研究组(SPUR)的《亚洲城市的未来》探索了新加坡作为年轻国家正在经历的复杂城市更新过程。图源:WordPress.com(用户:Urban Forest)

公众宣传

遗产保护无疑是一门专业性非常强的学科,早期也面临了不少的质疑的反对的声音。在过去的三十年间,新加坡的专业人士一直致力于搭建专业与公众的桥梁,通过涉足不同的覆盖面以增加遗产保护知识的普及机遇。具体举措包括:高质量地完成示范项目、定期的媒体合作、举办展览(《分析论证》),与大学、研究机构、博物馆、协会和政府机构建立合作伙伴关系(《珍贵的宝石》),通过视频、多媒体网页项目、甚至是参与实际生活体验(《与过去紧密连接》)等方式。

新加坡国立大学峇峇屋开展的各种活动

图源:Swiss Association Singapore