最近經常下雨,要是出門忘了帶傘,可以到巴士車站或地鐵站外免費借傘,用完再歸還,是不是很方便?

位於新加坡東部的如切區,在2023年11月推行一項名為「Sharella」的共享雨傘計劃,在東海岸、實乞納南和直落古樓一帶設立18個站點,每個站點放置10把雨傘。

沒想到推行不到兩個月,就傳出了計劃將在2024年2月終止的消息,原因是:

雨傘的歸還率低於預期,一些站點的雨傘甚至無人歸還,這樣的運作方式無法持續。

如切共享雨傘計劃的18個站點,主要設在巴士車站。(實乞納南民眾俱樂部青年團臉書)

發起這項計劃的實乞納南民眾俱樂部青年團,過去兩個月已經添補超過1000把雨傘。

有的雨傘是由熱心的居民捐贈,有的則是從之前舉辦的社區活動收集到的。

計劃的出發點雖好,但令人遺憾的是,事實就如一名接受《今日報》訪問的70歲如切居民所說:

「這種共享計劃是在浪費時間,別再做這種傻事。只要是免費的東西,新加坡人肯定會拿,而且拿了就不會還。」

實乞納南民眾俱樂部青年團的義工幾乎每天都得添補新雨傘。(實乞納南民眾俱樂部青年團臉書)新加坡人的公民意識 七年來都沒有進步?

「Sharella」這個名字聽起來是不是很耳熟?

沒錯,早在2017年,三巴旺區就曾推出同名的共享雨傘計劃,但最終也是以失敗收場。

當年的這項計劃是由共和理工學院的四名畢業生,在陸路交通管理局指導下完成的畢業作業。

他們在地鐵站外的交通燈旁放置雨傘,供有需要的路人免費使用。

不過,每當站點添補一批新雨傘,隔天就會不翼而飛,傘架上只留下空瓶子和破紙皮。幸運的話,可能還有一兩把傘骨歪曲的破傘。

傘都壞了,你還好意思放回去?(聯合早報)

有網民認為,一些居民可能住在離共享站較遠的地方,並非過了一條馬路就能立即歸還。

但當局都已經設立10多個站點,還出動義工挨家挨戶提醒居民歸還雨傘,難道大家就不能「自動」一點嗎?

圖書館不是遊樂場

這讓紅螞蟻想起去年4月設立的文禮社區圖書館,開放不到半年就被迫關閉的事件。

圖書館發起人Hengster Kor花了數月時間,在文禮道第216A座組屋底層籌備這個小小的閱讀角落。

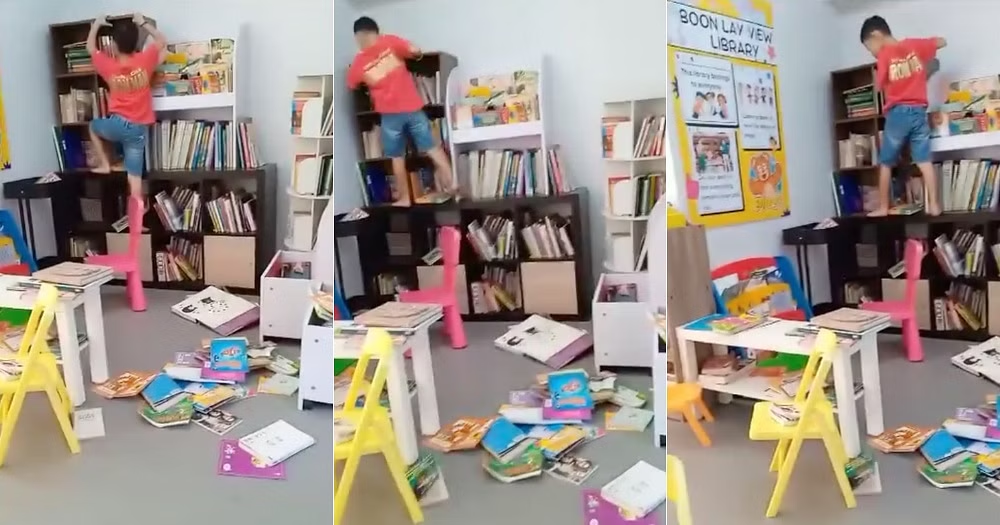

豈料,圖書館開放不到幾小時,所有書籍就消失一空,還有孩童刻意搗亂。

原本幽靜的閱讀角落變得一片狼藉。(Hengster Kor臉書)

要爬高爬低,請去遊樂場。(Hengster Kor臉書)

Hengster Kor當時接受《海峽時報》訪問時深表無奈:

「孩童每天玩鬧,弄得書籍散落一地,害我接到不少居民投訴。繼續保留這個社區圖書館沒有意義。」

這起事件在社媒上曝光後,書籍已陸續歸還,但被偷走的書架仍「下落不明」。

新加坡人不值得擁有好東西?

對一般人來說,雨傘和書籍或許不是什麼值錢的東西,因此不在意用後是否歸還。

也有人抱著貪小便宜的心態,刻意把共享資源占為己有,這類自私行為才是計劃失敗的根本原因。

共享計劃未能廣泛推行就被迫結束,這對一個已開發國家來說,無疑是一種諷刺。

看看日本數年前推出的「iKasa」共享雨傘服務。只要掃描傘上的QR碼即可拿走,每天只需支付70日元(約0.65新元)。

這些雨傘不但沒被人據為己有,歸還率還達到百分之百,想必與日本人從小灌輸的公民意識有關。

日本的iKasa共享雨傘服務,只要掃描傘上的QR碼即可拿走,每天只需支付0.65新元。(網際網路)

新加坡管理大學社會學教授鄭寶蓮建議,應該把共享雨傘的顏色和設計改得更加顯眼,既容易辨認,也讓人不好意思順手牽「傘」。

她也指出,推行這類共享計劃時,初期或許得採取一些懲戒措施,如同小販中心對不歸還托盤的食客開罰單一樣。

新加坡行善運動總幹事袁國棟博士則認為:

「社區組織應該加大公共教育的力度,並針對共享計劃實行某種程度的管制,例如要求公眾在借傘前留下個人資料。」

在紅螞蟻看來,實行管制的做法是否實際,值得商榷。

在雨傘印上標誌和「請歸還」的字眼,看你還敢不敢占為己有。(聯合早報)

共享資源的本意,就是要鼓勵公眾發揮公德心,培養自動自發的善心善行。除了自己方便,也為別人行方便,不求任何回報。

要求公眾借傘前留下個人資料,反而可能引起人們心理上的反彈,與「共享」的初衷背道而馳。

使用了一分資源,也要記得貢獻一分,否則共享資源的模式將難以為繼。