新加坡宗鄉會館聯合總會,成立於1986年1月27日,由新加坡七大會館共同發起。實現了185個宗鄉團體在1984年12月的"全國宗鄉會館研討會"上所表達的共同願望,也為當年會務活動陷入低潮狀態的宗鄉會館帶來新的希望。

新加坡宗鄉會館聯合總會成立於1986年1月27日,是由福建會館、潮州八邑會館、廣東會館、南洋客屬總會、海南會館、三江會館、福州會館七大會館共同發起的。它的成立,不僅實現了185個宗鄉團體在1984年12月的"全國宗鄉會館研討會"上所表達的共同願望,也為當年會務活動陷入低潮狀態的宗鄉會館帶來新的希望。

自成立以來,一直肩負著帶動華人社會,推展華族文化事業,發揚華族優良傳統的神聖使命,成為華人宗鄉團體 的最高領導機構。今天,新加坡宗鄉會館聯合總會已由當年的70個會員團體發展到191個。幾年來,它舉辦了許多大型的華族文化活動,比如在華人新年期間主辦的"春到河畔迎新年"已成為一年一度的節日慶典活動。

還設立"文史資料中心",作為新華文史研究的資料庫;成立"宗鄉幼稚園",讓幼齡兒童通過華語認識傳統價值觀;建立"華裔館",作為海外華人研究中心;成立"華文課外讀物理事會"為莘莘學子推薦可讀性高的健康華文讀物;設立中文系高級學位獎學金、華族貧困家庭援助金和助學金;同時,也舉辦了各種傳統文化展覽,特別是反映過去新加坡華人傳統行業、習俗與生活面貌的圖片展以及主辦各種文化演出等。

此外,也出版《源》季刊,並且編纂出版了《新加坡華人會館沿革史》、《華人傳統》、《華人禮俗節日 手冊》、《新加坡華人-從開埠到建國》以及《新華歷史人物列傳》等書。1997年5月1日,正式遷入大巴窯新會所。寬敞的場地及先進的設備,為舉辦各種大型活動帶來方便,也更奠定了宗鄉總會在新加坡華社的影響和地位。

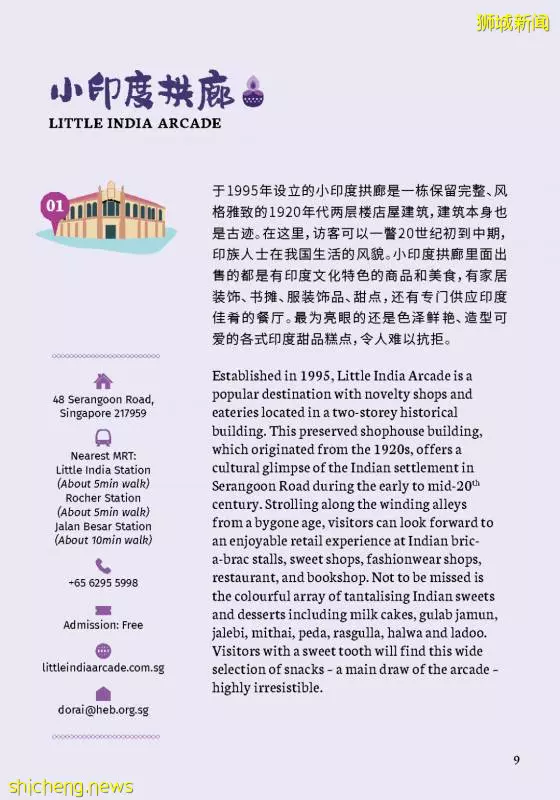

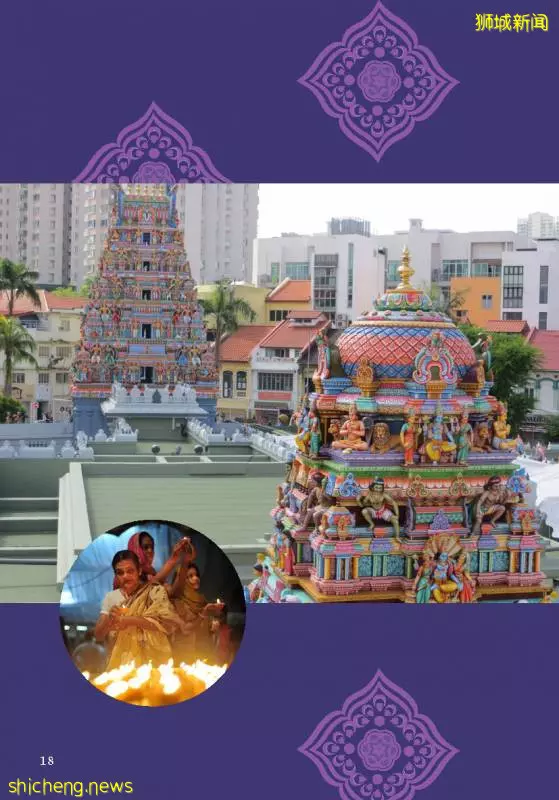

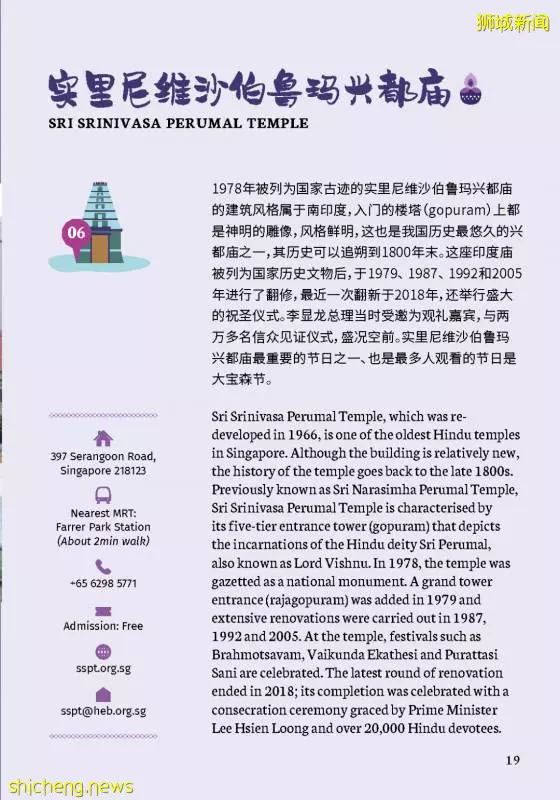

小印度是新加坡註明的印度文化街區,也是新加坡印度族的聚居地,有著悠久的歷史和風度多元的文化。以下內容轉自新加坡宗鄉會館聯合總會公眾號。

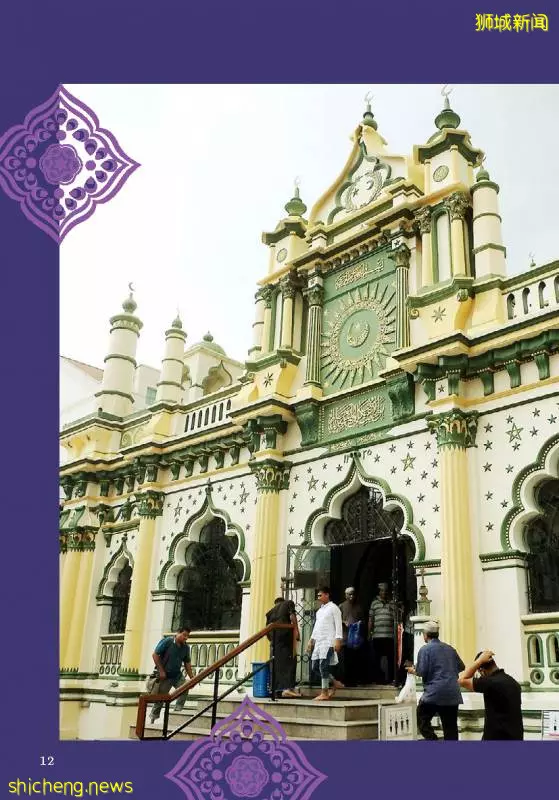

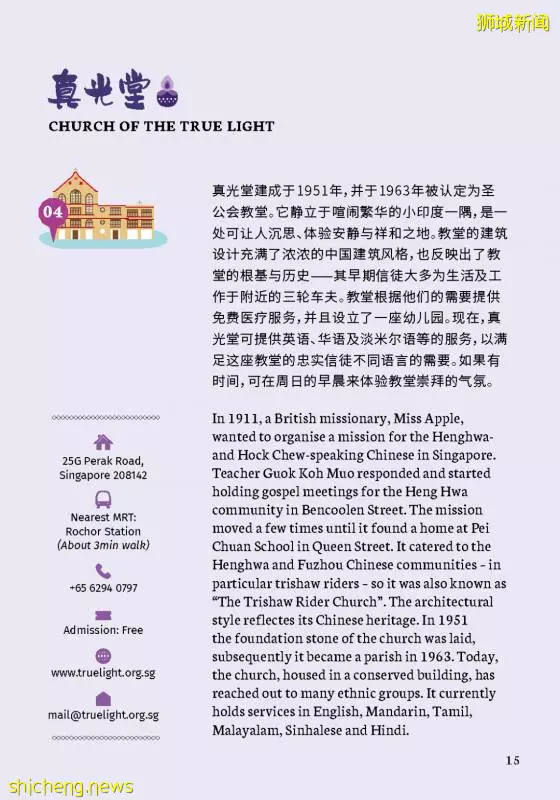

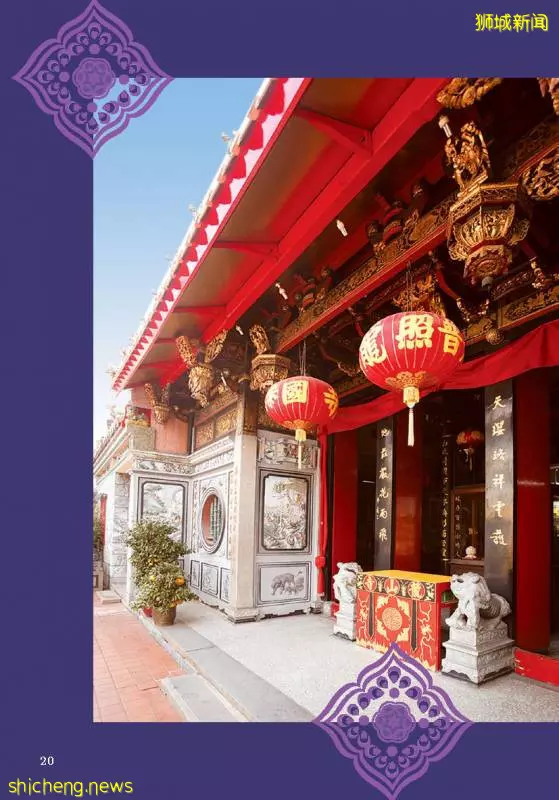

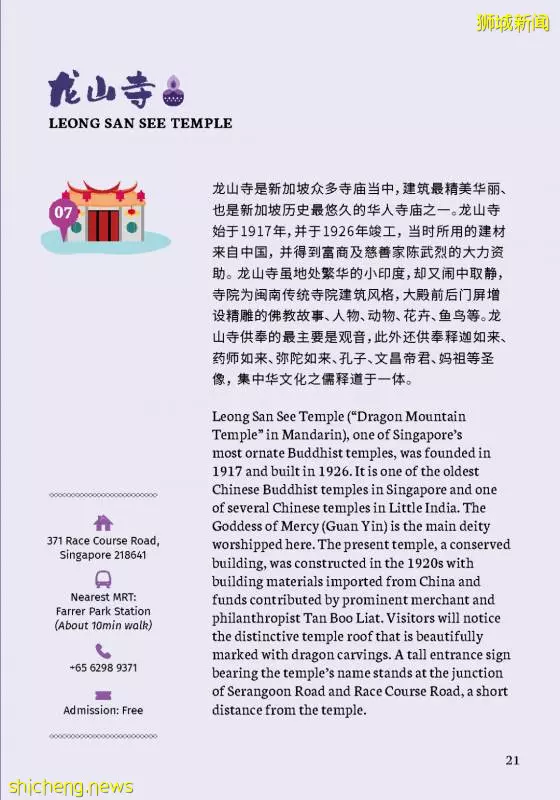

小印度曾經設有賽馬場、牛隻交易場以及磚窯。19世紀40年代,部分歐洲人選擇到此居住的主要目的是為了方便到賽馬場與族人相聚。後來, 牛隻交易業務也逐漸在此生根。由於交易商主要僱傭印度客工協助作業, 這也逐漸變成是印度人專營的一個行業。你知道嗎?小印度地區有大量不同的宗教場所,涵蓋了新加坡主要的種族和宗教群體。這裡不但有興都廟,回教、基督教和華人的廟宇都有自己的信徒在此聚會崇拜,這也見證了新加坡宗教與種族的多元與和諧。1840年代初期,小印度(Little India)成為了歐洲人的聚集地,而這一帶的跑馬埔路(Race Course Road)就是以附近的跑馬場命名。牛隻交易在小印度也迅速發展, 因此這裡有兩條路就以養牛大戶柏利利奧(I.R.Belilios)為名。巴弗羅路(Buffalo Road)和加寶路(Kerbau Road, Kerbau在馬來語是水牛的意思), 也反映了小印度當時的歷史。

以下內容來自:同程旅遊 https://www.ly.com/go/shopping/3036/30360000000215.html

小印度位於新加坡中心區的東北部,這裡居住著新加坡的印度、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等南亞諸國移民,其中又以印度裔居民最多,所以取名小印度。這裡仿佛是一個印度的縮影,特別是在一些節日,如屠妖節和大寶森節等,這裡都被裝點成金碧輝煌的神話世界。搭乘地鐵ne線到小印度站,出站便能聞到一股濃烈的香料氣味。

街道兩旁是色彩鮮艷的房子,各式小攤,賣的通常是印度手工藝品、沙麗、包包、首飾、坐墊。滿大街飄著印度音樂,隨處走來的被沙麗包裹著的印度女人,身上是紅的、綠的、藍的各色沙麗以及各種誇張的圖案,她們都戴黃金的耳環、項鍊以及手鐲。滿大街的金飾店,櫃檯里的項鍊、手鍊擺放得密密麻麻,好像在賣菜,但生意卻好得出奇,時時刻刻有很多男人、女人在裡面購買。

很多小店裡都有畫印度花紋,20-50新元,很酷,畫上去風乾後再把顏料去掉,留下的花紋不要用力擦的話可以保持近一周。小印度的主要街道為實籠崗路(serangoon road)及其路內的小巷,如甘貝爾巷(campbell lane)、南洛街(dunlop street)和欣登路(hindoo road)。實籠崗路常年籠罩在香料和鮮花的香味中,有各種出售印度阿育吠陀精油、黃金、薰香和各種質地的織物的攤位,這裡是小印度的主幹道。

喜歡美食的人也可以在這裡買到很多正宗的印度咖喱香料。

到達方式:其他交通:地鐵 NE線小印度站(Little India),車站編號NE7。公交車 在烏節路(Orchard Road)乘新巴64號、65號或111號公共汽車到實龍崗路。