新加坡大力扶持實業,打下了石化、電子、機械製造、生物醫藥在內的製造業四大基石。

最近,世界經濟論壇公布《全球競爭力報告》,新加坡超越美國,榮登全球最具競爭力經濟體。

今年5月,瑞士洛桑國際管理髮展學院(IMD)發布的《2019年世界競爭力年報》中,新加坡也取代美國成為全球最具競爭力的經濟體。

新加坡做對了什麼?

1.鮮為人知的晶片強國

新加坡雖小,卻是個製造業強國。

以當下國人最為關注的晶片產業為例,新加坡就占有一席之地。

新加坡副總理兼財政部長Heng Swee Keat援引使用晶圓產能數據的經濟發展局的估計,新加坡占全球半導體市場的11%。

1968年美國國家半導體在新加坡成立了首條封裝和測試生產線,1987年特許半導體成立,新加坡成為了全球第二個進入半導體代工行業的國家(地區)。

(Micron新加坡分部)

今天,從IC設計、晶片製造,再到封裝和測試,新加坡的半導體產業已經形成了一個成熟的產業生態環境,來自全世界的晶片大鱷幾乎都已在此設廠——

15家世界頂尖的半導體公司中有九家在新加坡,擁有近30家集成電路設計中心;

15間半導體組裝與測試作業處,其中包括世界排名前五的半導體組裝和測試代工公司;

14間矽半導體晶圓代工廠,其中包括世界排名前三的晶圓代工廠;

6家世界頂尖的集成器件製造商;

5家世界頂尖的電子製造服務(EMS)供應商中有四家在新加坡;

3家世界頂尖的硬碟製造商。

新加坡晶片產業沒有隻停留於生產環節,還十分注重研發,為可持續發展注入更多活力。晶片方面的研究,新加坡也碩果纍纍:

2012年,新加坡研製生物晶片可探測對腫瘤幹細胞的抗癌藥物藥效;

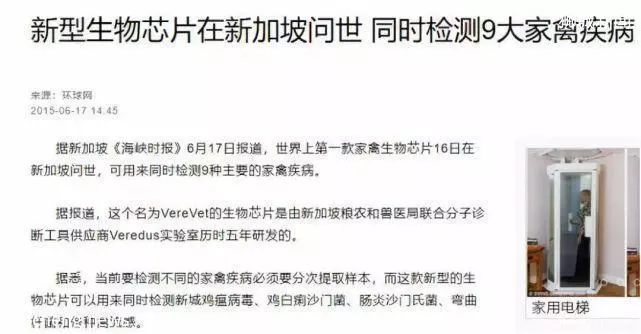

2015年,世界首款家禽生物晶片在新加坡問世——可同時檢測禽流感、雞瘟等9大家禽疾病;

2018年,新加坡推出新型晶片「EQSCALE」:小尺寸和低功耗——讓幾乎無限生命周期的毫米級智能攝像頭夢想成真;

2018年,微流控晶片——僅需一台標準的實驗室顯微鏡就能有效地檢測微量納米生物分子;

2018年,新加坡南洋理工研發雷射雷達矽晶片,可將晶片成本降至36.7美元。

(新聞報道)

既有產能,又有技術,包括晶片產業在內的電子產業,成為新加坡製造業的支柱和國民經濟的中堅。

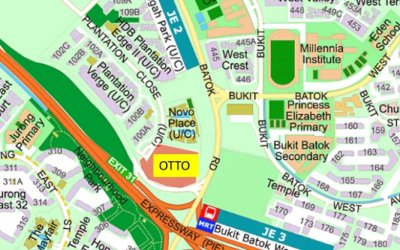

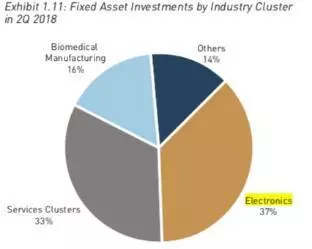

2018年第二季度,新加坡電子行業占整體製造業產出的比重為45.1%,占固定資產投資的比重為37%,對GDP的貢獻率達5%。

(2018年第二季度新加坡各行業對固定資產的投資占比)

最近幾年,由於半導體競爭的加劇、利潤的下滑,新加坡晶片產業開始下滑,但依然是全球半導體行業的重要一極。

2.崛起之路

新加坡晶片產業的崛起之路,與新加坡政府的主動引導密不可分。

早在1965年,新加坡一獨立就開始積極對外資開放。資本的進入,帶動了紡織、食品在內的勞動密集型行業的發展,極大解決了當時的就業問題,造就了新加坡作為亞洲四小龍的經濟騰飛。

(新加坡被馬來西亞驅逐出聯邦)

到了七八十年代,資本密集的高附加值新興行業成為經濟發展潮流。新加坡政府順應時代發展,著手投資基礎設施建設,以吸引工業企業入駐新加坡。

1990年代,新加坡政府又花大力氣建成信息產業的基建配套「新加坡綜合網」,並建立起擁有20億新元的半導體產業發展基金和一個群聚發展基金。

可以說,新加坡政府為晶片產業打下了資金、場地、信息的基礎條件。

一個細節是,新加坡經濟發展局為每一個前來投資的外商半導體公司,提供從投資建廠前規劃評估,到建廠中的水、電、土地取得,甚至是完工後的人員招募、長遠的財務規劃等一系列協助。

正因如此,相較於其他國家或地區來說,新加坡成為半導體領域多國籍企業發展最為成功的國家。

吸引外企後,新加坡又開始推動半導體產業的國產化。1991年,新加坡成立微電子研究所IME,通過承接政府以及國內外企業的項目,提升新加坡本國的半導體設計生產能力。

(新加坡微電子研究所IME網站)

不僅如此,IME還在促進產業合作,組建產業聯盟方面起到了不可替代的作用。

1993年,由TI、HP、佳能等聯合投資的DRAM公司新加坡技術半導體建成,更是帶動了新加坡半導體技術的升級。

正是在政府的一步步引導下,新加坡晶片產業終於在世界占有一席之地。

3.實業立國

跳出晶片看晶片。晶片產業的發展,與新加坡鼓勵實業的發展戰略一脈相承。

在其他製造行業,新加坡也表現得非常出色。

化學工業是新加坡製造業的第二大產業,僅次於電子工業。

隨著戰後東亞如日本、台灣等地區的崛起,新加坡時任總理李光耀敏銳察覺到東亞石油產品消費的大量需求,並意識到新加坡可通過加工原油獲得巨大利潤。

1960年代,李光耀果斷決定新加坡要大力發展石化產業。僅花了20多年時間,沒有一滴原油的新加坡,就發展成為世界第三大煉油中心、世界石油貿易樞紐和亞洲石油產品定價中心。

(新加坡國際金融交易所是亞洲第一家能源期貨交易市場)

新加坡裕廊島是世界知名的化工島,總面積不足32平方公里,聚集著超過100家化工企業。2015年數據顯示,裕廊島的煉油能力為6300萬噸,乙烯產能630萬噸;工業總產值為590億新元,占新加坡製造業總產值的1/3。

機械製造也是新加坡的優勢產業。新加坡一度是全球最大的自升式石油鑽井平台製造國,獨占全世界70%市場份額。

生物製藥業也成為新加坡的經濟增長點,成為了亞洲最富活力的生物醫藥中心之一。

4.實業為新加坡帶來什麼

自獨立以來,新加坡終於迎來的豐收季。未雨綢繆,大力扶持實業,終於打下了石化、電子業、機械製造、生物醫藥在內的製造業四大基石。

有研究顯示,1元價值的集成電路(IC)晶片產值大約可以帶動10元電子產業的增長甚至最終100元的GDP增長,由此可以看出集成電路晶片對於國民經濟的重要意義以及它的高附加值特性。晶片產業,令新加坡獲益匪淺。

根據新加坡統計局的最新數據,從2001年開始一直到2016年,新加坡製造業的產值都保持在20%左右。即便在轉向IT領域後,製造業對GDP的貢獻仍然超過10%。

(世界製造業總量排名 新加坡排名30名 )

製造業支撐,大大增強了新加坡經濟的穩定性和可持續性。

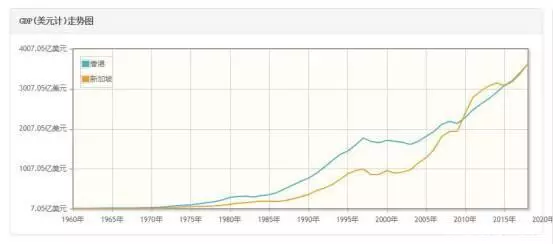

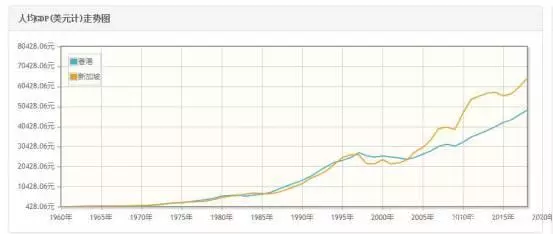

同為亞洲四小龍,2010年,新加坡經濟總量首次超過香港,人均GDP更是遠遠地將香港甩在身後。

(新加坡、香港對比)

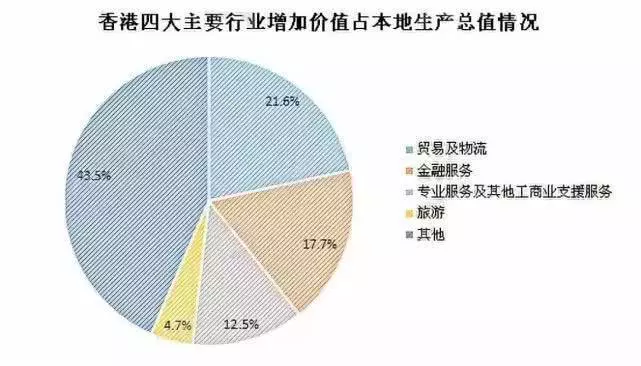

反觀香港,產業空心化是其GDP數據落後於新加坡的重要原因。數據顯示,金融服務、貿易及物流、旅遊、專業服務及工商業支援服務占比超過95%,製造產業微乎其微。

(香港四大主要行業增加價值占本地生產總值情況)

5.新加坡的啟示

在《香港矽谷夢碎:20年前,一次失敗的自我救贖》一文中,我局介紹了港府曾經嘗試發展網際網路、半導體、生物醫藥等實業,最終以失敗告終。

同樣面積狹促的新加坡,地理條件、資源稟賦與香港非常相似,甚至在發展半導體、生物醫藥產業方向上也不謀而合。

為什麼新加坡成功,香港卻失敗了?

這是因為,發展實業,既需要眼界,更需要定力。

李光耀領導的人民行動黨在新加坡長期執政,地位穩固,經濟政策的長期實施因之得到保障。李光耀不但是該黨黨魁,也是新加坡的第一任總理。繼任者均出自人民行動黨,也繼承了前任的大政方針。穩定與連續的政策,讓實業立國的戰略得以實現。

與光鮮亮麗的金融業相比,製造業是個苦差事,需要耐得住寂寞,下笨功夫,必要時做出取捨。

這種取捨,體現在對房地產的態度上。

同樣是土地侷促,同樣是房價高企,但新加坡的居住條件要比香港好太多了。

不可否認,房地產也是重要的經濟支柱。但是,新加坡是在不影響民生的基礎上發展房地產產業。

1964年,新加坡政府宣布實施「居者有其屋」計劃。如今超過80%的新加坡人居住在政府承建的公寓,其餘20%的居民則住在有地房產以及私人公寓。

(新加坡的政府修建住宅)

在打壓高房價上,新加坡政府也不遺餘力。實施嚴格的「限售+限購」政策,同時採用低房產稅率和高印花稅率的稅收調控組合,抑制投資需求。

正因如此,新加坡經濟才沒有像香港那樣,被房地產綁架。

在2009年,86歲的李光耀在接受《海峽時報》專訪時提起李嘉誠,抨擊以他為代表的香港地產商:

他製造出什麼行銷世界的產品了嗎?沒有!

一是新加坡的政壇強人,一個是香港的商界巨子。一個經濟發展在製造業的支撐下顯示出巨大的潛力,一個發展去產業化卻為自己的發展埋下了巨大的隱患。

十年後的今天,我們復盤這次交鋒,欽佩新加坡打壓房地產、扶持實業的定力與決心,也不禁為香港憂慮:

現在及未來的香港,能夠為世界製造什麼?