2020年初,一場突如其來的疫情以迅雷不及掩耳之勢席捲全球。美股熔斷,高考改期……從年初到現在,我們見證了多少歷史?

這一年,註定不平凡。

對新加坡來說,2020無疑也是一個重要的關口。

這一年,已在總理之位上陪伴新加坡人民16年的李顯龍將正式退位。

或許很多人會問:新加坡是要「改朝換代」了嗎?

其實不然。從1965年新加坡獨立後上台執政至今,人民行動黨(People's Action Party,縮寫為PAP)已連續贏得12屆大選,執政長達50餘年,成為世界上實行多黨制國家中連續執政時間最長的政黨。

人民行動黨能在政治上一直保持一黨獨大的地位,這在實行民主選舉的國家中,是一種非常罕見的現象。

所以,人民行動黨若從執政的寶座跌落,才是新加坡真正的「改朝換代」。

新加坡總統哈莉瑪6月23日宣布,在新加坡總理李顯龍的建議下,正式解散國會,頒布選舉令。

這意味著2020新加坡大選正式打響,各黨派正式候選人提名日為6月30日,而最終的大選將在7月10日舉行。

山雨欲來風滿樓。

面對這場幾乎是建國以來競爭最激烈的大選,也是最特別的大選,這場朝野對決中,人民行動黨還會一如既往地拿下更多國會席位,保住自己的執政地位嗎?

01. 「為人民而行動」

人民行動黨(PAP)成立於 1954 年,由受英語教育的中產階級專業人士中的核心成員創立,他們中的許多人在英國受過教育。

之所以要強調創立之初核心成員的教育背景,是因為現代政黨政治最早就誕生於英國。而且李光耀在英國留學期間就參與馬來亞的留學生組織馬來亞論壇(Malaya Forum),它的成員包括後來成為行動黨主要角色的吳慶瑞、杜進才和貝恩(K M Byrne)。

他們認為馬來亞必將在不遠的將來取得獨立,大家有必要建立共識,提高政治覺悟,以免在這個歷史時刻缺席。

於是他們回到了新加坡,在參與了多場政治活動、對新加坡的政局有了更深刻的了解,也和華校生建立聯繫之後。李光耀看到了機會,清楚地認識到他必須把握時機,建立政黨,以便參加即將舉行的立法議會選舉。

為了建立政黨的支持力量,除了一同從英國回來的同僚們,他還藉助了「守紀律以及充滿獻身理想」的華校生的力量,在日後的回憶錄中他毫不吝嗇地給予這些華校生極高的評價:

「有那麼多理想主義者,他們不自私,準備為更美好的社會犧牲自己的一切,看來他們完全獻身於革命事業,下定決心,一心只想推翻殖民地政府,建立一個平等和公正的新世界」。

1954年11月21日,人民行動黨在維多利亞紀念堂舉行成立大會。 所謂人民行動黨,就是為人民福祉而行動的黨。

人民行動黨1954年11月21日在維多利亞紀念堂舉行成立大會 那時的新加坡還在英帝國殖民統治下,英帝國的殖民統治給新加坡留下了難以磨滅的痛苦記憶。在日本軍隊的猛烈攻勢下,英帝國迅速投降敗退。一切都再明白不過,人民的苦難皆來自殖民地制度,殖民主義者就是殖民地人民爭取國家獨立、民族解放、人民自由、擺脫積貧積弱的最大敵人。

所以,人民行動黨最初的活動目的就是為了擺脫英國統治,獲得獨立和自治。

人民行動黨的建黨宣言代表了當年反對殖民地主義,爭取獨立的人民的最強音:

「人民行動黨完全有信心與決心去實現獨立自主的馬來亞國。我們認為,真正代表馬來亞人民的政黨,他們今天的迫切任務,應該是儘速終止殖民地主義。」

對此,《南洋商報》的社論給予讚許的評價:

「人民行動黨的成立,無疑地已可使當地人民一新觀感,特別是在行動方面,我們希望由於該黨的名副其實,未來的一切,都可以由行動的表現來求取實現,領導當地人民以行動爭取真正的獨立自治」。

之後的人民行動黨正式步入政壇。

1955年4月2日新加坡舉行了林德憲制*下第一次大選,剛成立的人民行動黨派了4位候選人參選,選舉結果除了蒂凡那落選,其他3位候選人李光耀、林清祥和吳秋泉當選,人民行動黨初試啼聲就取得佳績。

1959年5月30日,新加坡舉行新憲制下的第一次大選,以社會主義綱領、反腐倡廉、親勞工形象的人民行動黨,毫無懸念地席捲43席,取得壓倒性的輝煌戰績。

時任人民行動黨秘書長的李光耀成為新加坡首任總理,他在就職儀式上呼籲人民埋頭苦幹,以建立一個繁榮的新加坡。

大選中的壓倒性勝利,表明新加坡人民己經將自己的命運完全託付給了人民行動黨及其執政團隊。

不過,人民行動黨政府的起步卻顯得格外艱難。落後的經濟、凋敝的城市、動盪的政局,讓毫無執政經驗的新政府一籌莫展。

步履蹣跚之際,政治上的危機最先爆發,人民行動黨內兩大陣營出現裂痕。隨著工作的重心由「鬥爭」轉向「建設」,在爭取自治和競逐大選時尚能團結一致的「西式精英」和「親共力量」,因為政綱上的分歧日益走向對立。

1961年,人民行動黨的左翼和親共產主義派別脫離組織,另行成立了社會主義陣線 (Barisan Sosialis)。

1965年,新馬分家,新加坡被迫獨立,人民行動黨又重新肩負起了帶領新加坡前進的使命。

政治上的阻礙此時依然存在,以「鬥爭」為綱的社會主義陣線在國會中和人民行動黨繼續對壘,在社會上組織各種街頭活動,擾亂社會秩序,後決定退出國會,全面投入街頭鬥爭。

社會主義陣線戰略決策上的失敗使得人民行動黨的執政更加順理成章。

1968年的大選中,人民行動黨囊括了國會中的所有議席,從而獲得了真正意義上的「全民委託」。一黨主導下的政府和國會密切合作,為新加坡帶來了治理的高效率。

人民行動黨政府很快平息了工會運動,並說服勞工階層接受這樣一個道理:折騰帶不來好生活,只有艱苦奮鬥,才能過上好日子。

有了安定的國內環境,同口又擺脫了意識形態教條的束縛,政府開始大張旗鼓地進行經濟改革,引進外資,發展工業,促進就業,並通過包括「居者有其屋」在內的一系列保障項目,讓發展的成果實實在在地惠及每一個人,貫徹了「為人民而行動」的核心思想。

1968年5月,李光耀在新加坡僱主聯盟年度晚餐會上發表演講:

「你不能要求老百姓只為一大堆觀念奮鬥,他們必須有提高生活水準的慾望,不論是添購摩托車、小汽車、公寓、冰箱、洗衣機、電視機、更好的皮鞋、更好的衣服、更好的住宅……」

以「居者有其屋」為例,人民行動黨從正式執政的第二年即1960年起,設立建屋發展局,為其提供充足的財政、法律和政治支持,連續制定並執行了幾個「公共住房建設五年計劃」,為人民大眾建造公共住房。

第一個五年計劃(1961-1965年)就建設了5.5萬套公租房,超過殖民地時期110年間建屋量的兩倍還多,解決了25萬人的住房問題;

第二個五年計劃(1966-1970年)新建了6.7萬套住房,解決了30萬人的住房需求,基本消滅了原來環繞新加坡市區的貧民窟;

第三個五年計劃(1970-1975年)新建了十萬套住房,此時50%的新加坡人居住在政府公屋裡。

1964年,新加坡政府開始執行居者有其屋的住房自有政策,讓低收入家庭用低於市場水平的價格,分期付款,購買公租房;

1968年,新加坡政府允許新加坡人用中央公積金購買政府公屋,進一步提高了新加坡的住房自有率。

……

迄今為止,新加坡已建造了90萬套公共住房,93%的新加坡人生活其中,住房自有率已升至87.5%,人均居住面積從1959年的6平米升至2010年的30平米,新加坡人的居住狀況得到實質改善。

此外,人民行動黨政府在經濟社會發展各個方面都交出了一張張耀眼的成績單。

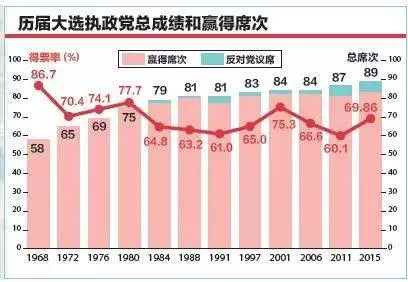

對此,新加坡人民用手中的選票表達著對人民行動黨的肯定。1968年、1972年、1976年和1980年的大選中,人民行動黨均包攬全部議席,且得票率一直介於70%至85%之間,在所有實行普選制的國家中創造了一個不折不扣的選舉奇蹟。

數據來源:聯合早報

可以說,新加坡從一個亂象叢生、種族衝突不斷、貪腐成風、民生凋零的彈丸小國發展成為一個政治清明、經濟發達、社會穩定、風尚良好的現代化國度,人民行動黨功不可沒。

也正是「為人民而行動」的貫徹,使得人民行動黨的始終能得到新加坡的「民心」。

02.群狼環伺的2020大選

人民行動黨在新加坡大選中「不可戰勝」的神話,隨著有「新加坡政治老人」之稱的工人黨候選人惹耶勒南(Joshua Benjamin Jeyaretnam)在1981年安順補選中獲勝而終結。

1984年的大選,民主黨候選人詹時中在波東巴西告捷,在國會中為反對黨再添一席,也證明了1981年的補選結果不是偶然。

新加坡的政治氣候開始發生變化。

人民行動黨政府也意識到,隨著經濟的發展和受教育程度的普遍提高,選民在認可其執政地位的同時開始希望有更多協商與替代的聲音出現。

2011年大選中,新加坡獲得執政以來最低得票率——60.1%。反對黨獲得近40%的選票,是個不容小覷的比例,阿裕尼集選區的丟失,再次向人民行動黨敲響警鐘。

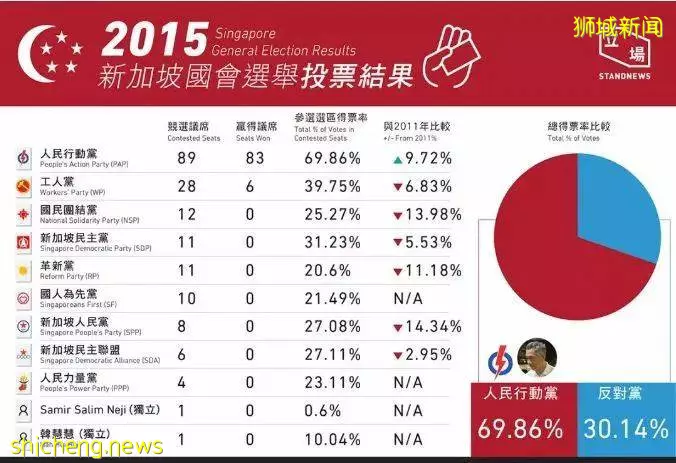

之後的2015年大選,被普遍認為是「新加坡獨立以來最激烈的大選「,甚至」選情嚴峻「、」選情告急「。然而,令人沒想到的是,人民行動黨拿到了80年代以後、除2001年以外最高的「成績單」,以69.86%得票率蟬聯執政,比前一屆大選得票率高10個百分點。

反觀之,選舉前聲勢浩大的反對黨,滿懷期待地以為可以在此次大選中乘勝追擊,繼續擴大優勢,但現實結果卻給他們破了一盆冷水。只有最大反對黨——工人黨很艱難地捍衛住了阿裕尼集選區,而且還被執政黨奪回了榜鵝東單選區,其餘的在野黨是一無所獲,悻悻收場。

2020年的大選即將在7月10日正式進行。相較於2015年,這次大選中,人民行動黨恐怕要接受更加嚴峻的考驗。

首先,今年大選對人民行動黨來說,不再有李光耀加分和建國50年的有利因素。

其次,李顯龍總理退位,新總理上位,正是權力交接的過渡期。

再次,今年因為新冠疫情的影響,大選規則與往年相比有很大變化: