新加坡又出現了一個開盤一日就被搶光的樓盤,看起來爛尾樓事件老百姓是不會相信在這裡發生的,他們寧願相信隨著通貨膨脹,物價和房價還會一路上漲,所以寧願買錯也不願錯過。

而面對過去兩年不斷高漲的材料成本以及疫情封控造成的人員短缺,為何新加坡沒有爛尾樓出現?誰在為這個世紀疫情造成的破壞買單?

第一,不能按期入住的租客

新加坡買房的印花稅在第二套以上大幅增加,即使本地人也不例外,因此很多人升級換房需要賣掉所住的現房。

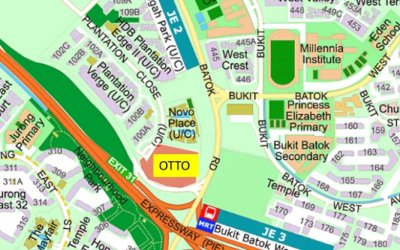

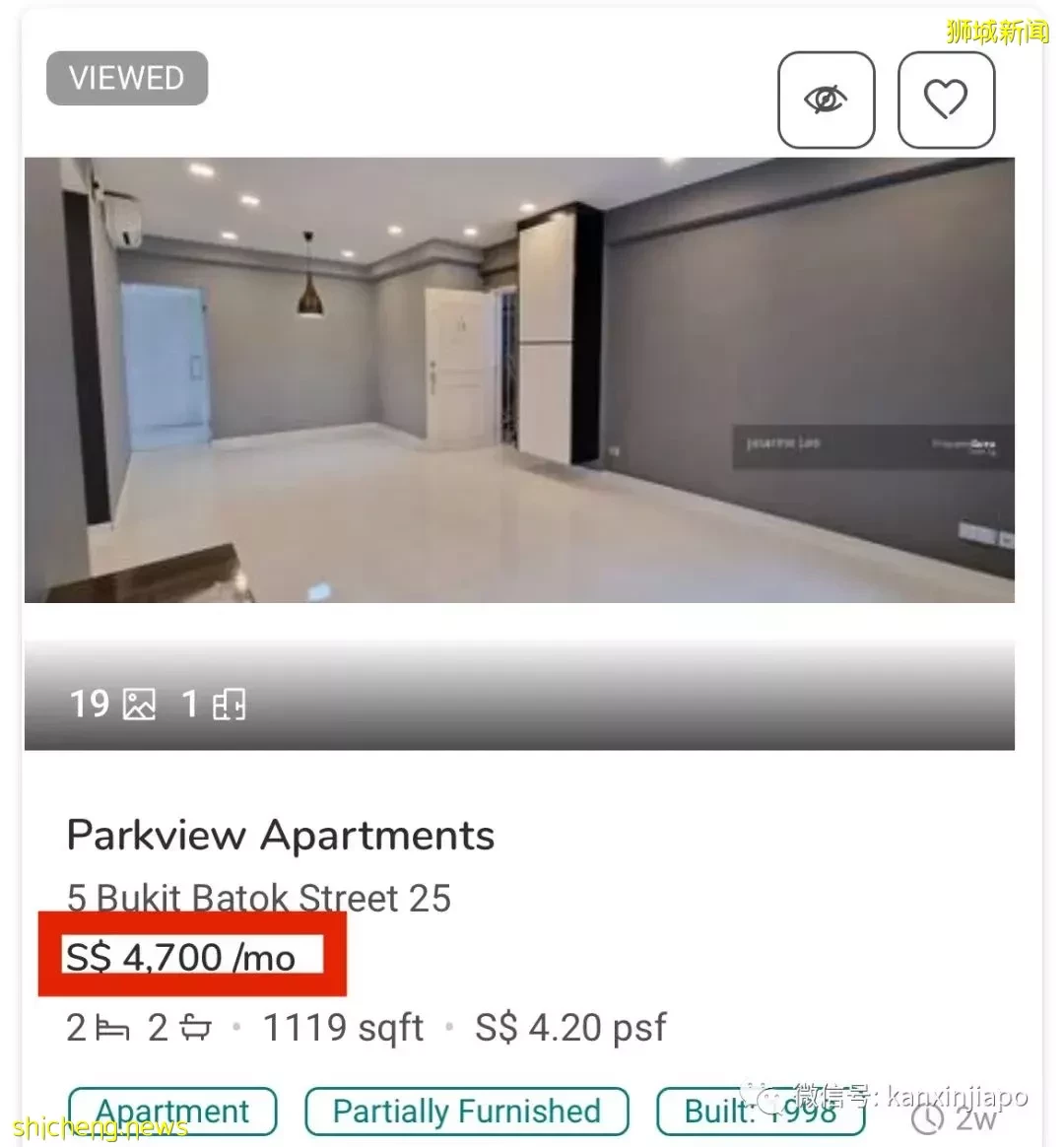

當開發商不能如期交房的時候,很多買家只能暫時租房過渡,這也是近期新加坡房租暴漲的原因之一;另一個原因則是大量的外國人湧入,同時很多開發商根據合約也需要補貼這部分的房租給買家,也造成房租水漲船高。

第二,不能按原合同交房的總承包商

開發商在售賣樓花的時候,會根據土地標得的成本,加上建築成本、銷售費用、利潤來計算最終的售賣價格。由於土地的競標價是公開的,因此一個樓盤的利潤是大致可以計算出來的。

其中建築成本這部分由開發商支付給總承包商,再由總承包商分包下去。

(圖源:pixabay)

當遇到疫情造成的人工和材料成本大幅上漲,繼續執行原合約會產生虧損時,總包是否會主動破產造成爛尾樓?

我們事務所看到的,這兩年自掏腰包咬牙完成,並且哀嚎一片的總包不在少數。

總包破產會丟失了總包的資格和押金,這個資質基本上是需要長時間的累積經營才能獲得,而這些虧損相比前些年的收益可能需要兩害相權取其輕,執行合約則留得青山在,不怕沒材燒。

第三,面對不能執行總包合約的開發商

根據前面的成本構建模式,建築成本只是開發商成本的一部分,開發商如果前期獲得了較低的土地成本和較低的銀行借貸成本,隨著通貨膨脹的加碼售賣價格也會迎風而上揚。

(圖源:pixabay)

因此在總包在無能為力完工的時候,開發商一般是有能力也有必要出手相救的。

在新加坡購買樓花,買家支付的首付款是劃入律師指定的託管帳戶,同時根據建築進度向開發商付款,直到工程完工銀行的貸款才會支付給開發商,而買家的分期付款才真正開始。

(圖源:pixabay)

因此,開發商為了早日回收前期的投入,也和買家期待的一樣,希望越快完工越好,因為時間越長整體建築成本越高。

除了前期投入的成本之外,開發商的資格和高昂的押金也是給予買家的一顆定心丸,同時,開發商一旦破產,銀行會用大數據對公司的主要負責人進行360度無死角的追蹤,這也是有錢又有資產的開發商不願意面對的。

當然開發商出手相救之後,和總包難免會陷入一場官司,但這個官司的代價相比爛尾樓要小得多。

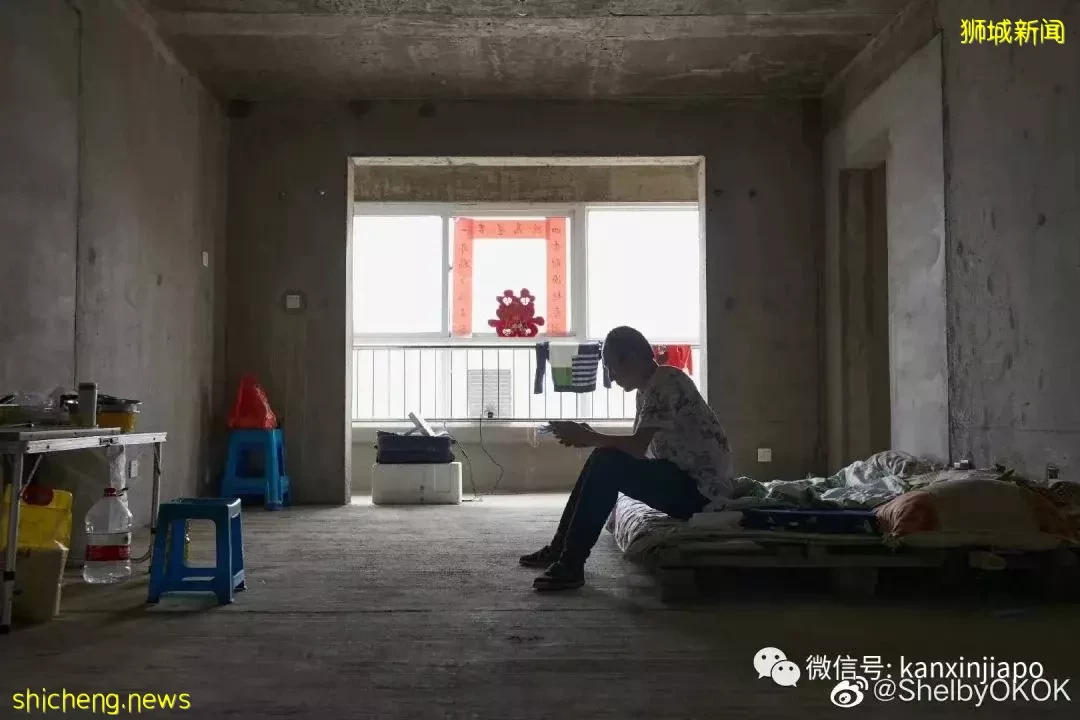

(圖源:微博/ShelbyOKOK)

對於中國近期頻頻爆雷的爛尾樓,作為專業人士也忍不住思考,為何新加坡已經證明有效的約束機制換了一個地方水土就不服了呢?

我覺得機制應該是有的,但可能沒有踐行或是地雷和地坑都比較多,比如託管帳戶用行政手段被挪用,銀行因政策改變給予開發商或是總包的融資停貸,開發商的押金沒有真正到位,總包的資格被吊銷了換一個地方繼續做總包,土地所有權不清晰產生了糾紛,建築資格證實在太多沒有完全滿足不一而足。

總之,面對越來越不確定的國際環境,以及能源危機氣候危機,分裂的族群,貪戀權利或是喜歡作秀的政客等,富人的錢會越來越謹慎,中產的錢會越來越縮水,普通老百姓的錢會有越來越多的人盯著,因為這個群體喜歡追漲和跟風,不具備真正的分析能力和判斷力。

如果老百姓不具備專業的分析能力,最好買現樓;如果不具備分析某一隻股票的直投能力,那就買指數;如果對某一個國家的政府更有信心,那就把錢放在一個安全的地方吧,例如新加坡。

(本文由傑鵬國際JPI董事劉朝霞,新加坡註冊會計師整理)