在2015年8月植物園申遺成功的慶祝會上,我國總理宣布植物園將增添八公頃的好消息。美好的事物總需耐心等候,引頸期盼多時,好事終於降臨了。

格洛地段兩幢保留洋房,經歷百餘年滄桑歲月,在各界的協助與支援下,終於完成雙洋樓內外修繕、策展與規劃,準備就緒,於2021年3月以嶄新面貌對外開放。

昔日英倫殖民時期留下的稀有洋樓,如今變身植物美術展廊及生態展館,迎各方鴻儒白丁來作客。

雖然我國土地面積有限,然而位於市區邊緣的新加坡植物園卻能逐步「長大」,的確難能可貴。加上格洛新地段,植物園總面積擴大至82公頃。

- 路名釋義 -

格洛來自英語Gallop的音譯,意為奔馳。格洛路1925年命名,通往泰爾索爾道(Tyersall Avenue)與荷蘭路,19世紀末20世紀初,附近茂密林中有柔佛蘇丹Abu Bakar的行宮(Istana Tyersall and Istana Woodneuk),另一端通往格洛山(1949年發展私宅,更名為武勒登園Woollerton Park)。早年東陵地區設有英軍兵營,常有馬匹馳騁此地區。當時汽車還未普及,洋人外出辦事,多借馬匹或馬車代步。

- 新區捷徑 -

格洛新區位置相對偏僻。植物園交通四通八達,大門小門頗多。試過分別從植物園東陵門及地鐵站步行到格洛訪客中心,約須半小時。探索多次,發現利用公交到訪的最佳捷逕入園處為武勒登門(Woollerton Gate)。

從花拉路地鐵站步行只須約10分鐘。路經武勒登通道(Woollerton Drive),穿過洋房私宅小區,上述小門即在拐彎處。進門後即置身格洛山坡,循著羊腸石頭曲徑前進,不久新餐館建築在望。

格洛區坐擁珍貴的自然與人文遺產。兩幢英殖民地時期的洋樓及新辟的數個大小戶外景點:探險遊樂場(Como adventure)、華僑銀行喬木園(OCBC Arboretum)及明信基金漫步山脊(Mingxin Foundation Rambler’s Ridge)。

- 雙樓故事 -

兩幢名樓原是殖民時期旅居本地英倫名人住所,在1939年至1999年間則成為法國駐新大使館與大使官邸。我國政府在1990年買下雙樓地段;法國大使館仍繼續租用至1999年,之後空置;2015年交給國家公園局接管;2021年3月正式成為公共建築,開放給公眾。

兩幢洋房保留原名及門牌。一主一副佇立山坡上百餘年,猶如氣宇軒昂的紳士與秀麗端莊的淑女,相看兩不厭。

大片綠色草坪陪襯,周邊各色花卉綻放爭艷。斜坡下,蔥綠樹群,數古樹矗立托著藍天白雲。室內空調涼風習習,窗明幾淨,恍如置身高原的避暑勝地,給人遠離塵囂、典雅脫俗的印象。

5號樓「雅柏拉」(Atbara),L形建築,宏偉壯觀。1898年落成,為本地此類保留建築中歷史最久遠的一棟。名稱來自發源於非洲東北部的一條河流,流經蘇丹,英軍曾在那裡贏得一場重要戰役。

▲5號樓「雅柏拉」全景

翻新後闢為森林探秘館(Forest Discovery Centre),為保育本區域瀕危稀有樹種,如龍腦香科等的華僑銀行喬木林(OCBC Arboretum)的延伸部分。館內展示島國多元的生態環境,以立體圖片、多媒體展示、簡易說明吸引訪客眼球。

具浮腳樓模式的單層建築,樓底空間有拱門與走廊,穿插淡水熱帶魚和水生植物的設置,訪客穿梭期間,處處有驚喜。典雅的五瓣葉、弧形拱門,樓梯柱子上突起的洋蔥造型與柱子上的花紋,具印度傳統建築風格。前方大門紅色台階,若鋪著紅色地毯迎賓客。側面樓梯則建有哥德式風格的馬車門廊,是舊日馬車停放所在。

▲「雅柏拉」的五瓣拱門

此洋房鮮見的趣味造型深受訪客青睞,吸引攝影發燒友、彩妝青少年、各族新婚愛侶前來取景留影;也是家長與小孩玩躲貓貓的遊戲場,可謂聚民眾鍾愛於一樓。

7號「英華哲瑞」(Inverturret),現為植物美術藝廊。「雅柏拉」與周圍土地於1903年賣給海峽商行最早會長之一、蘇格蘭人查爾斯·麥克阿瑟(Charles MacArthur)。他於1906年出資建成此樓,命名為「英華哲瑞」。

▲端莊優雅的「英華哲瑞」

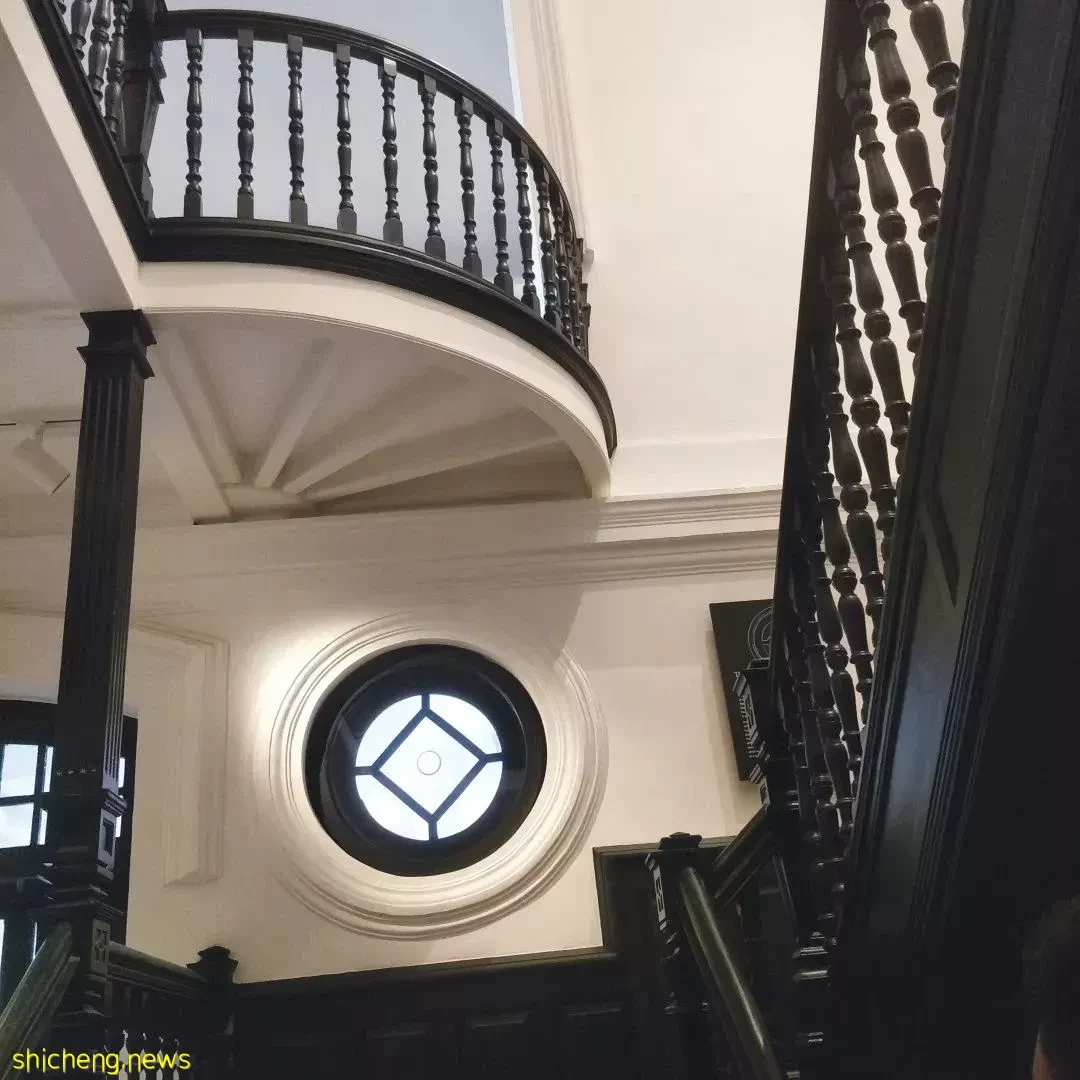

▲「英華哲瑞」內部樓梯間

「英華哲瑞」位處高地,「山谷」間有溪流,如今在武勒登門入口處附近地段,尚蓄著一池塘水。此樓外觀對稱,曾經是法國大使官邸,屋內保留漩渦形的原玻璃窗。登上二樓,寬闊的陽台窗戶處處。陽台上擺放著咖啡桌椅,當年大使及夫人或在此面向著大自然喝過下午茶?

▲山谷間的池塘

兩幢古樓數度易主,蘊含豐富的人文歷史,5號樓展廊中有具體介紹。原有圍繞山丘的樹木,部分雖在20世紀初期被清理過,但一些景致仍有跡可循。如山谷中的石牆、水塘和巨木。

- 植物美術藝廊 區域稀有繪本永久展廊 -

在大樓緊閉的門前,手指輕按電子開關,嘴念:芝麻開門,大門應聲而開,訪客即踏入時光隧道的植物繪本寶庫中。

櫥窗、牆上展示著歷史悠遠的區域性植物畫冊,包括新加坡開埠之前的一些稀有畫作。開幕期間曾展出一本1678-1703年間來自印度西南岸馬拉巴爾海岸地區(Malabar Coast)的植物繪圖,介紹諸多植物種類與用途,殊為珍貴。

16世紀或更早以前,歐洲國家如葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國等的探險家,陸續來到東南亞,主要是受到豐富物種與礦物資源的吸引。19世紀初,歐洲殖民者選擇了新加坡,為了英倫的經濟利益,開發作為吞吐港,這裡逐漸發展成為鄰近國家資源的集散地。動植物的繪畫也集中於此,植物園是早期英國在遠東研究與開發經濟作物的重要據點。

室內要求有穩定的溫度和濕度,確保繪本與畫作獲得良好保存。稀有繪本收在櫥窗里,會定期輪替展示。展品每6月到一年時間便會休息3年,才會重新亮相。

手繪本對植物各部位的細節比後來出現的照片來得更細緻。不僅具有美術價值,還有經濟、自然歷史的科學價值。文物雖然經曆數百年的歲月,紙張泛黃,繪圖的色彩依然鮮艷奪目。高質量的顏料及繪畫技巧呈現的立體感,畫功細緻精湛,令人驚訝。

- 建築屬於「混合體」 -

5號與7號兩者相差8歲,風格同中存異。建築材料用磚塊塗漆,加上木料,外觀的深色框架為特色。維基百科網及公園局官方宣傳資料都將兩座古樓歸納為黑白屋。

然而,負責此項目修繕的專家陳家毅卻指出,當年來自英倫的年青設計師畢威爾採納混合體(如都鐸、歌德式等)建築風格;吸收熱帶莊園式特色,紅瓦白牆黑框、高腳樓、寬檐多窗,通風擋雨。早報黃向京專稿《殖民時期私邸變公共建築 花卉草木文獻展顏色》(30/05/2021,早報副刊)亦作了詳盡的介紹。

陳家毅提及,已故著名建築師李急麟(本地音樂家李迪文Dick Lee之父)所撰寫的建築書籍里,就清楚指出兩樓並非黑白屋。歐陸風格民宅設計,用於蕉風椰雨的熱帶雨林間,肯定需要作出調整,配合本土環境與條件。

- 設計師畢威爾 -

造訪多次,深刻感受到早年設計師的用心和大膽創意。兩樓為殖民時期遠離家鄉的英國人花心思打造的舒適家園,明亮溫暖通風。園地樹木布局高低起伏有序,而建築物的命名,則隱含著歐洲殖民者對家鄉的思念情愫。

建築設計師為英國人畢威爾(R A J Bidwell)。他24歲時應聘來到馬來半島,26歲(1895年)南下新加坡,加入本地歷史最悠久的建築師事務所「雙邁」(Swan&Maclaren),1918年在丹絨加東住家病逝(享年49歲)。才華橫溢的畢威爾,留下多座歐陸風格融合南洋特色的經典建築:包括「雅柏拉」(1898年,被稱為本地最早的「黑白屋」作品)、萊佛士酒店(1899年)、良木園酒店(1900年)、維多利亞音樂廳(1905年)、史丹福大廈(Stamford House,1904年)等,多已納入國家保留建築行列。

- 草地與樹木 -

兩別墅擁有大片綠草地,常有民眾席地野餐、畫畫、放空冥想,以及帶寵物來溜達。草地斜坡緩緩的斜度,不時見大人與小孩,大手牽小手,愜意地奔上跑下,發出歡樂、悅耳的笑聲!一回聽見小孩問大人:我可以從上面滾下來嗎?

洋房與草地並不孤單。除了「粉絲」來訪,周邊還有古樹及鳥獸。數棵瀟灑魁梧的香灰莉,斜坡處長著三棵年華正茂的相思樹,或是近年有心人所栽種。查看樹上名牌,居然是馬來海紅豆。其果為紅中帶黑的雙色相思豆,學名Adenanthera malayana。紅心現黑痕,難怪英文名稱之「邪惡的心」(Wicked heart)。

▲瀟灑魁梧的香灰莉樹

一棵古老的芒果樹,與7號樓比高。一側有棵高大茁壯的紅柄榕,或是野生的吧?樹身基部厚實的板根,主幹與支幹上密布著隱花綠果,伴著洋樓而立,樹巔已快超越洋房屋頂了。

歲月如歌花開花落,樓房綠地景致如畫。法國大使館曾經吸引不少騷人墨客駐留此間,如今已人事已非,雙樓負上了新時代使命。

草坡高處樓角,立著英國雕塑家安東尼·葛姆雷(Antony Gormley)的人形多面體雕塑。藝術家富有想像力,平面組合的作品,藝術家所要表達的意境,就留給訪客去猜測吧!

▲小孩子對人形多面體雕塑充滿好奇

- 戶外趣味遊藝場 -

相對而言,5號穩重大氣,後院拖著一條「長尾巴」,那是無障礙的通行步道。疫情期間訪客的進出口,也通往其後花園的戶外遊藝場。

▲戶外遊藝場

不遠處設有格洛新區訪客中心。大片精心設置的花木園地,紅石子小徑,兩旁長著各種蜜源灌木,繽紛花色相間,招蜂引蝶,一路來到COMO野外探險園林。

躺在沙地上的巨型「小波羅蜜」(馬來文Cempedak,音譯:尖必辣)令人莞爾。這類熱帶果樹昔日鄉間常見,果實掛在主幹上,熟時味道濃郁香甜,打開時無數圓果肉連繫在果實主軸上,運氣好時裡頭可裹著500顆果肉與種核。

▲遊藝場沙地上的巨型尖必辣

新客或誤為榴槤的兄弟?其實,波羅蜜才是其近親。某日午後造訪,雖在新冠疫情籠罩下,遊藝場仍有不少各族兒童及家長,在沙地遊藝場「放羊」,讓小孩盡情嬉戲。場外邊緣一株小波羅蜜,正巧有顆開了口的熟果高掛樹幹上,引來松鼠大快朵頤!