新加坡副總理王瑞傑呼籲全球各國共同努力,加大力度生產和分配新冠疫苗,攜手抗疫。

王瑞傑線上參與由日經舉辦的「亞洲的未來」國際會議時說,儘管各國在抗疫期間在科學和科技方面有多項合作,但能做的其實更多。

王瑞傑說,包括亞洲在內的所有國家在抗疫的過程中都扮演一定的角色。大家可以藉助冠病疫苗全球獲取機制的勢頭,解決資金和獲取方面短缺,支持疫苗的生產和分配,同時與多邊發展銀行合作,為受疫情嚴重衝擊的國家提供支援。

不過,王瑞傑強調,只有在穩固的全球秩序下,才能有強有力的全球合作,但這卻因為美國和中國之間的競爭升級而備受壓力。

王瑞傑認為,競爭在所難免,但良性的競爭可以激發創意,為解決全球挑戰帶來更好的方案。他認為,中美雙方只要能找到共同點,就能藉助彼此的優勢,獲得更大的益處。

他認為雙方近期同意有必要合作致力於應對氣候變化問題,這是令人鼓舞的現象。

自新冠疫苗批准問世以來,世衛組織也長期以來表示希望找到新的疫苗供應商,並一直批判「疫苗民族主義」(Vaccine Nationalism),即富裕的政府與製藥商簽署協議,不顧國際需求而只為本國人口提供疫苗。

今年4月,世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說:

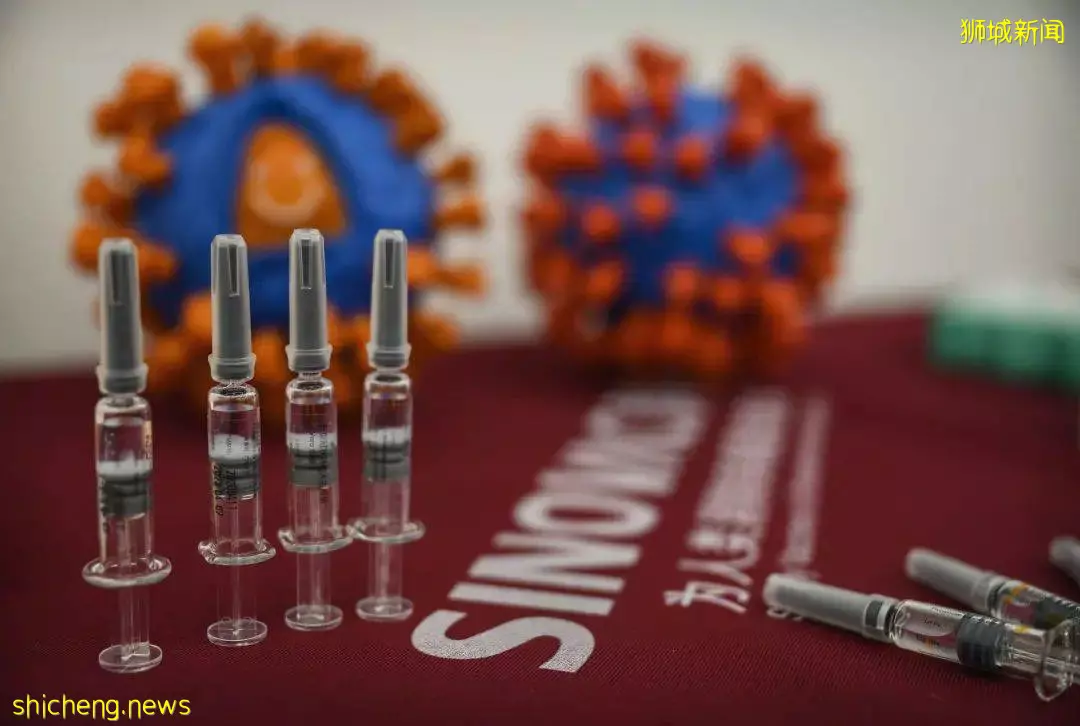

供應稀缺正在促發疫苗民族主義和疫苗外交,因此(COVAX合作夥伴)正在研究加速生產和供應的幾種方案。這些方案包括加快審查更多的疫苗,包括來自國藥集團、科興和加馬利亞研究所(俄羅斯)的。

4月23日,在COVAX計劃實施一周年之際,世衛組織發布了一份報告,其中引用了國際商會2021年1月的調查結果,即到2025年,不協調的疫情救濟方法(即疫苗民族主義),可能使世界生產總值(GDP)損失高達9.2萬億美元。即使是有足夠疫苗的高收入國家,僅在2021年就可能面臨2.4萬億美元的損失。

將非西方國家的疫苗納入COVAX計劃可以幫助解決這一全球協調問題,而且還可能鼓勵西方國家增加自己對該計劃的支持。

然而最近,美國和歐盟等國家面臨的壓力越來越大,要求它們做更多來支持發展中國家的抗疫工作。隨著全球嚴峻疫情的重臨,美國白宮4月26日宣布將向海外發送多達6,000萬劑阿斯利康疫苗。這是其對疫苗出口立場的突然改變,此前,美國幾乎不出口疫苗到海外。

目前,生產冠病疫苗的德國廠商BioNTech宣布,將在新加坡設立東南亞區域總部,並建立一座生產信使核糖核酸(mRNA)疫苗的設施。

據悉,BioNTech計劃推出的mRNA產品日漸增加,新的生產設施讓它有能力對本地區和全球供貨,以及在東南亞出現潛在大流行病威脅時,做出應急生產反應。

BioNTech公司預期,生產設施最早在2023年投入營運,並為新加坡帶來至少80個就業機會。

公司聯合創辦人兼首席執行長沙辛(Ugur Sahin)指出,80個就業機會是最低數量。他說:

「最終取決於我們能多快完成建立總部,以及我們可以建造多大的生產設施。」

據了解,BioNTech在新加坡的新設施利用先進的製造和數碼基礎建設,能生產用於傳染疾病和癌症的一系列新型mRNA疫苗和治療,估計可年產疫苗數億劑。

除了BioNTech公司外,法國製藥商賽諾菲也於上個月也宣布,將投資4億歐元在新加坡建廠生產疫苗。

法國製藥公司賽諾菲(Sanofi)上月中宣布將在未來五年內投資4億歐元(6億4000萬新元)在新加坡設立亞洲首個疫苗生產中心。

目前,全球10大製藥公司當中,有八家已在新加坡設立生產設施。葛蘭素史克(GSK Biologicals)目前在大士設有疫苗生產中心。賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific)則計劃在本地設立用作治療和疫苗用途的無菌灌封設施。