大家應該記憶猶新,去年底當新加坡再度經歷冠病病例激增的情況時,

新加坡的醫院又一度床位不足、急診室等候時間也變得更長。

2023年12月11日至18日之間,新加坡共有965名病患因冠病必須住院,相比兩周前的460人翻倍;當周的日均560起住院病例,也創下2023年的新高。

當時,所有公共醫院都強烈鼓勵那些有輕度或中度冠病症狀的病患,應到住家附近的全科診所或綜合診所看病,若真有需要會被轉介至醫院急診室或門診護理專家。

院方的溫馨提醒,反映出不少本地公眾還是習慣一旦染(冠)病後,就往急診室跑。

一名在公共醫院工作近五年的護士接受媒體訪問時透露,她問了一些較年輕的冠病病患,為何他們仍選擇到急診室尋求治療,他們的回覆是,比起全科診所他們更傾向於到急診室求診。

她說:

「一些年長病患的病況,確實必須到急診室治療,我絕對能理解。但(有些)年輕病人到急診室,只不過是為了索取病假單和撲熱息痛(paracetamol)。」

去年底,新加坡冠病病例激增,使醫院面臨醫院床位不足、急診室等候時間更長的問題。(海峽時報)醫院候診超過20小時 病患基於三原因仍願意等

急診室人滿為患會引發一系列問題。除了床位不夠、病患的候診時間增加(可能包括病情較嚴重的病患),還會加重醫護人員的工作量。

多年前,來自中央醫院、國立大學醫院,和樟宜綜合醫院的數據發現,超過半數的急診室病例屬於非緊急;黃廷方綜合醫院一年內每日急診室病例中,非緊急病例更高達七成!

這些病例一般患有輕微疾病,如扭傷腳或肚子不舒服,完全可以找全科醫生醫治。

據報道,衛生部和各家醫院數十年來,都不斷強調急診室是為了治療可能導致併發症或死亡的嚴重醫療狀況。

早在2010年,當局就推行過一項長達六個月的相關宣導計劃,每家醫院也開始在緊急部門放置牌子,實時更新病患預計需等候的時間。

但時隔多年,急診室經常爆滿的現象,依然未見改善。去年12月,公共醫院急診室的平均等候時間都顯著上升:

陳篤生醫院的等候問診時間一度長達19小時,是該醫院去年最高的紀錄!

樟宜綜合醫院和邱德拔醫院則發現,其中兩天病患的候診時間超過20小時!

去年12月,陳篤生醫院的等候問診時間一度長達19小時。圖為陳篤生醫院的取藥處。(聯合早報)

近日,新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎教授在《海峽時報》的一篇評論中,探討為何新加坡人在非緊急情況下仍要趕去醫院。

他引述學院的一篇研究報告,分析這類行為背後的幾個導因。

首先,是因大多數人沒有相關的醫學知識,可以準確評估病情或傷勢的嚴重性。尤其當病患是家中的小朋友或長輩,家人更容易感到心急。他們不敢冒險低估問題的嚴重性,於是第一直覺就是衝去醫院急症室,讓專業人士評斷病情是否屬於緊急情況。

張毅穎也說,有些人對全科醫生及診所的既定印象是,他們無法立即收到檢查或X光報告結果。反之,醫院就提供這類服務,即便等候時間可能長些,但病患一般在當天就能拿到報告。

最後,就是醫藥費的問題。

張毅穎表示,一些人覺得若直接到急診室,醫藥費會比較低。其中一個原因是如果先去看全科醫生,再被轉接至急診室,得付兩筆費用。

「我們的研究也揭露,有些病患明知道自己的病情不緊急,但還是願意到急診室等候,為的是要享有較低及補貼費用,或向保險公司索賠。」

綜合診所能成為「救星」?

盛港綜合診療所取藥處和付費處排起長龍。(聯合早報)

另一邊廂,有不少讀者也就這個課題投函《海峽時報》。其中一名讀者說,他同意公共醫院的急診室,應該只接待那些需要緊急治療的病患。

他建議,本地合適的綜合診所,可充當隸屬急診室的24小時醫療單位(satellite A&E units),收費也能比醫院低。

「擁有基本檢測和X光設施的全科診所,也能被指定提供24小時服務。」

另一名讀者針對上述建議補充說,要求全島所有綜合診所都全天候運作應該行不通,因此若要實行這個方案,那些延長營業時間的綜合診所,應該是位於人口稠密的地區。

他進一步提議,如果綜合診所人手不足,可考慮聘請已退休、離開這一行,或受僱於私人診所的臨時醫生到那裡兼職。

專家建議,強化居民與指定全科醫生的關係,能有助於提高人口健康意識,從而讓急診室的非緊急病例減少。(聯合早報)

按照這兩名讀者的說法,綜合診所延長營業確實能讓病患有多一個選擇,如果大半夜有突發情況,不必涌至醫院急診室。

但換個角度想,這麼做其實治標不治本,等同於在告訴那些不懂得如何分辨病情嚴重性的病患說,現在你們有兩個選項了。

況且,就算24小時「不打烊」,到了綜合診所還是要等。

更何況,綜合診所若要延長看診時間,醫護人員就必須加班或醫院得被迫聘請更多人手,恐難繼續維持現有的收費框架。

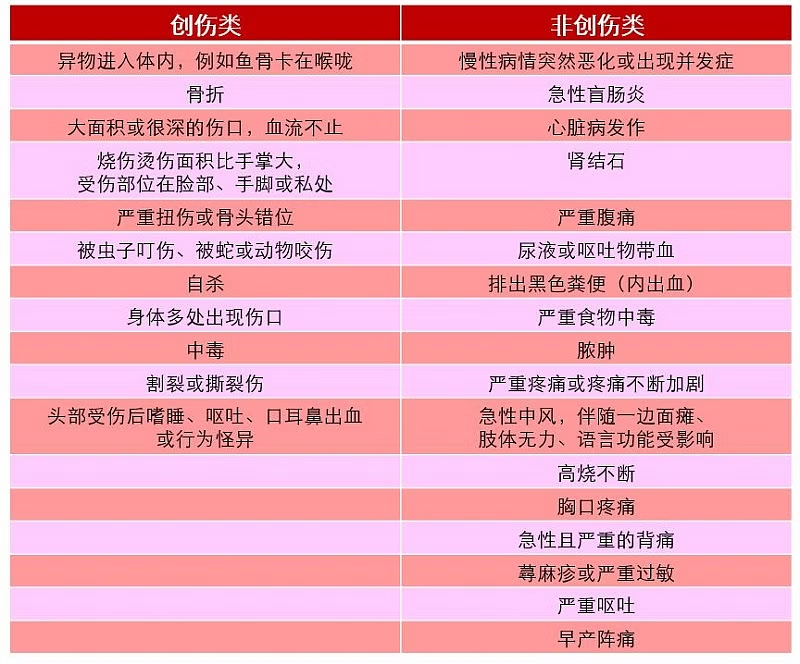

一個簡單有效的方法,就是學會判斷什麼是非去急診室不可的嚴重醫療情況。以下是新加坡保健服務集團官網上列出的緊急醫療情況。其他小傷小痛舊傷舊痛,包括傷風感冒感染冠病等等,都屬於非緊急。

(資料來源:新加坡保健服務集團網站/紅螞蟻製圖)