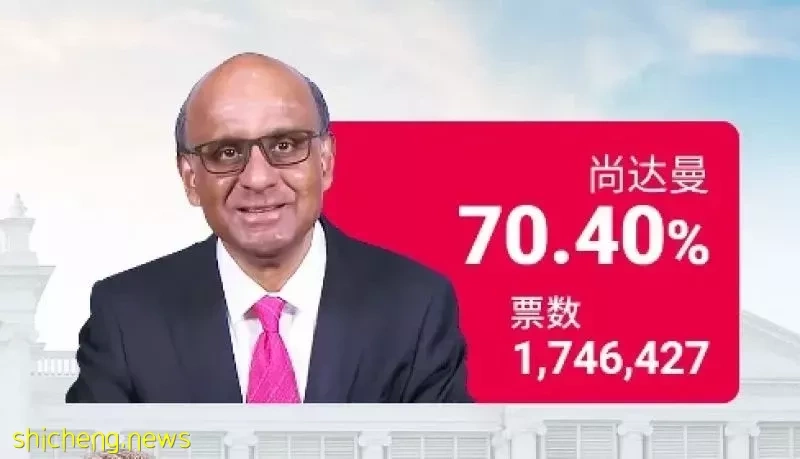

六年一屆的新加坡總統選舉剛剛結束,66歲的政壇老將、前國務資政尚達曼獲得70%的得票率,成功當選為新加坡第九任總統。尚達曼是新加坡印度裔的代表人物,他擁有劍橋大學經濟學碩士學位,歷任新加坡金管局總裁、教育部長、財政部長,從政經驗豐富,從履歷上看確實是總統的合適人選。新加坡總統是一人一票選出來的,那有的朋友可能會奇怪,75%都是華人的新加坡,為什麼選出一位印度裔總統,而且得票率高達70%?

這就要說到新加坡總統在政治制度中的功能和地位,還有新加坡為了民族團結所做出的付出了。新加坡的政治體制來源於英國的國會體制,也叫做西敏制。真正掌握實權的是內閣總理,總統雖然名義上是國家元首,但擁有的只是象徵性的權力。新加坡總統還必須是無黨派人士,所以尚達曼在當選後退出了加入多年的人民行動黨,不再擔任任何政治職務。新加坡總統實際上大概能幹三件事:保管國家儲備金的第二把鑰匙、主持典禮、赦免一些特殊罪犯。儘管能幹的實際事務不多,但總統代表的民族團結的意義卻非常重要。新加坡到目前為止一共有九位總統,幾乎占到了所有族群,而且在90年代李光耀特意改革了選舉制度,從過去的國會直接任命,改成了全民直選。到了2016年,新加坡議會通過修訂憲法,如某個或某幾個族群連續30年沒有人當選總統,下屆選舉就只限那個或那幾個族群的代表參與。

所以上一屆總統巫族的哈莉瑪,就是因為30年來沒有本族人當總統,成為了唯一候選人自動當選。華族、巫族(馬來族)、印度族,是新加坡三大族群,其中華族占比75%,巫族占比15%,印度族占比7%,剩下的是歐亞混血人口和其他族群。新加坡沒有因為華人占大多數而制定「華人特權」,政策上偏袒華人,相反還會為了民族團結,犧牲一些華人的利益來照顧少數族群,在直選總統上就是這樣。還有一個很大的付出和犧牲,就是在官方語言方面。新加坡立國之初,就選定了英語作為官方語言,而沒有選擇大多數國民的母語——華語。這麼做出於多方面的考量。首先是因為當時新加坡急於撇清與中國的關係,向西方國家投誠。馬來西亞當年因為忌憚華人,將新加坡趕出聯邦,新加坡成為了世界上第一個被迫獨立的國家。

華人善於經商聚財,在東南亞一向都屬於富裕階層,這些國家的首富長期以來都由華人占據,這讓其他族群羨慕嫉妒恨。再加上當時正值中國向世界「輸出革命」,支持各國的共產黨游擊隊,更是遭來這些國家的忌憚。因此華人聚集的新加坡成為了被猜忌和排擠的對象,李光耀這幫建國的國父們,出於現實考慮,決定全面擁抱西方,撇清與中國關係,於是選擇了「全盤西化」,連官方語言都規定為英語。當時新加坡還被中國的《人民日報》斥為「帝國主義的走狗」。多說一句,時過境遷,自從中國實行改革開放之後,新加坡就開始積極改善與中國關係,1990年10月3日雙方建交,新加坡則也是最後一個正式承認中華人民共和國的東南亞國家。好,我們回到正題,新加坡這麼做還有一個好處,就是新加坡的少數族群在語言上沒有了劣勢和差別,有助於民族團結。但華人因此犧牲和付出了很多。後來李顯龍在一次演講中也提到了此事,他說:「這個最根本的建國政策,獲得了華社的支持,奠定了各族和睦相處的基礎。當時,華族為大局著想,做出了一些讓步,譬如接受英語作為共同用語,讓少數種族生活得更安心。我們使用英語,也意味著只會華語和方言的華族,是處在不利的位置。因此,所謂的『華人特權』,在新加坡是毫無根據的。」從新加坡的例子可以看出,華人真的是一個熱愛和平的民族,為了民族團結可以做出很多犧牲和付出。當然這種付出也是有限度的,比如真正掌握實權的總理位置,從來都是由華人擔任。這樣因為新加坡建國至今只有三位總理,而且李家父子就占了兩位。其實實權掌握在華人手裡對於新加坡來說,目前還是很有必要的。因為事實證明華人掌權並不會出台偏袒本族的政策,而是將各族一視同仁。如果換成巫族的馬來人當政,或者印度裔掌權,你很難確保他們會不會偏袒本族利益,畢竟馬來西亞就是前車之鑑。至於像總統這樣的虛職,連華人都樂意選擇其他族群來擔任,反正都是一個象徵性的職位,大家都開心。