過了凌晨12點,我們就踏入甲辰龍年了。

不過還有一個問題仍未解決,那就是:我們是即將迎來的是 Dragon year 還是 Loong year 呢?

一直以來,新加坡關於「龍」的英譯都用「dragon」,只有翻譯名字時,例如李顯龍總理名字里的「龍」,才以」Loong」音譯。涇渭分明。

這個關於「龍」字的英譯爭論,自然不是發生在新加坡。

中國網際網路近日掀起了龍年的「龍」的英譯,應該是「Dragon」還是「Loong」的討論。

昨晚(2月8日),#龍不再翻譯為dragon而是loong#的話題更一度衝上微博熱搜第一。

(微博截圖)「Loong」從哪裡來?

中國目前的中小學教材中,「龍」的英文多半被翻譯為「Dragon」。

但最近這一個月,隨著龍年的臨近,「龍」的英文翻譯為「Loong」逐漸被更多人接受。

中國環球電視台(CGTN)上個月在報道「新春龍舞挑戰賽」活動時,把「龍年」譯為「Loong Year」,把「龍舞」譯為「Loong Dance」。2024央視春晚吉祥物「龍辰辰」的官宣英文名是「Loong Chenchen」。

中國學者把漢字的象形文字都搬出來了,說「loong」與「long」(長的)讀音相近,中間兩個「o」就像龍的一對炯炯有神的大眼睛,兼有中國漢字象形和表義的特點,「加長」的「long」也能較好地在外形上描述「龍」或者「龍舟」的長條狀外形。

「Loong」不是首次被提起

至少從上世紀80年代開始,就有中國學者指出龍和dragon不宜互譯。

2015年中國人大、政協全國兩會期間,就有政協委員提議進一步明確龍的英文翻譯。

據澎湃新聞報道,華東師範大學傳播學院副教授黃佶曾於2006年提出,龍不應譯成dragon,loong才應該是「龍」的正確英譯。

因此,中國第一塊電腦CPU晶片「龍芯」的英文名就叫「Loongson」;功夫巨星李小龍的英文名,也被譯為「Lee Siu Loong」。

中國學者給予的原因是,中華文化中的龍和西方語境中的dragon,有著顯著差異。

中國龍是農耕文明的產物,主要負責保佑一方風調雨順,承載著勇敢奮進、活力無窮、吉祥如意等美好寓意。

相比之下,西方龍是海洋文明的產物,常在地中海東部、古希臘等地出沒,興風作浪、噴火食人,大多被視作邪惡的象徵。

在《龍之心》(DragonHeart)、《梅林傳奇》(Merlin)、《權力的遊戲》(Game of Thrones)等西方影視作品中,關於龍都有這樣的形象塑造。

權力的遊戲里的dragon。坦白說,樣子真的跟中國的龍,有點兒出入。(HBO)

中國學者認為,當他們以「龍的傳人」自居並對外宣傳時,不了解中華文化的人很可能產生誤解。

他們認為,在西方文化中,特性、含義、地位最接近中國的「龍」的概念就是「Seraphim」(熾天使),其原本的形象是「燃燒的大蛇」。

還有一派觀點指出,最早將漢語裡的「龍」譯為dragon的,就是在清朝時前往中國傳教的傳教士馬禮遜。

幾百年過去了,特別是隨著中西方互動的增多,西方人早已知道中國龍不等於西方龍。西方文藝作品中也有龍的正面形象出現,再改翻譯反而讓人迷惑。

為什麼想去Dragon化,轉向Loong化呢?

說白了,就是中國強大了,不想再跟隨西方叫自家的龍為dragon。

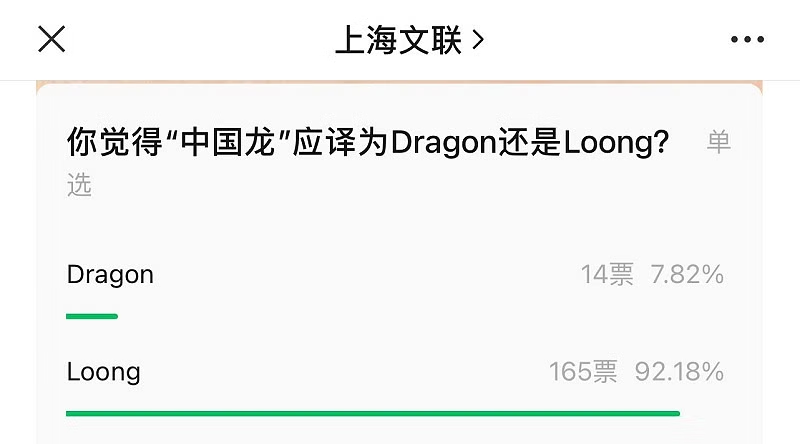

微信公眾號「上海文聯」曾對Loong的接受度進行調查,參與投票的179名網友中,超過90%在Loong和Dragon之間選擇了Loong。

(取自微信公眾號上海文聯)

隨著中國經濟和文化軟實力的日益增強,漢語文化也越來越多地為外國遊客所了解。大量文化負載詞只需使用音譯的方法便能被理解和接受,例如陰(yin)、陽(yang)、太極(taiji)、功夫(kungfu)、豆腐(tofu)、粽子(zongzi)、風水(fengshui)、秧歌(yangge)等。

中國專家說,音譯的翻譯方式能最大限度保留源語語言風格,同時也能最大程度傳遞原文中的本土文化訊息,給予外國人士更多了解中國的機會。

於是,才有了認為中國的農曆新年不應叫做Lunar New Year而是Chinese New Year,京劇的英譯不應是Peking Opera,而是Jingju的爭論。

40米長的祥龍懸掛在濱海灣金沙商城的半空中。(聯合早報)那龍的英譯會更改嗎?

目前來看,把龍的英譯改為loong的爭議尚未達成共識。

絕大多數中國人認為,對於龍這樣承載重要文化含義的名詞,有必要重新考量翻譯問題。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進星期四(8日)發文稱,隨著中國走向世界、擁抱世界,「Loong」形象的重塑過程還將繼續,「這是一個長期的、充滿挑戰的觀念調整的過程」。

看來,還是新加坡的建國總理李光耀有遠見,給兒子Lee Hsien Loong(李顯龍)取英文名時,選了「loong」,無意中保留了華人的文化。