百年前的新加坡,流傳著「陳天蔡地佘皇帝」這句話,彰顯著新加坡當時最有勢力的三大姓氏——陳、蔡、佘。

排第一的是「陳」,因為陳姓有錢有勢的僑領最多,福建幫有陳金聲、陳金鐘,潮州幫有陳旭年、陳開順、陳成寶等,尤其福建幫的陳送,投資地產致富,富甲一方,在華社有巨大影響力,在江湖上也叱吒風雲。

陳姓雖排第一,但「自己人」也有爭論。「福建陳」和「潮州陳」都說自己勢力大,但有一點大家都同意,即姓陳的最威風是不爭的事實。

下來是「蔡地」,主要是指蔡茂春,潮州人,20歲南來新加坡,加入義興公司屬下的義福會。後來當上義福會首領,進而成為義興公司的總理。那時的公司不一定是做生意的,民間結社(私會黨)也稱公司。

至於「佘皇帝」,指的是「甘蜜王」佘有進。

「陳天蔡地佘皇帝」這話雖顯誇張,但反映了這幾個家族在華人心中的地位。

福建陳勢力大故事多

「陳」姓排第一,陳送的傳說多,故事也多。

在石叻路的百年古廟恆山亭里,那時有個碑文,刻著陳送(1762-1835)的名字。碑文里陳送的名字排第四,排第一的是福建富商薛佛記(1793-1847)。

恆山亭古廟是新加坡華族歷史的一個重要里程碑,也是福建幫當年的總機構,領導層有10人,個個均有聲望。陳送名頭響亮,要人有人,要錢有錢,為何在恆山亭古廟的排名,會落在第四呢?

有些史學家曾研究這個有趣的問題。有人認為,恆山亭的「排名」,事前得到陳送的同意。陳送為何同意?他們的看法是,陳送那時跟私會黨的關係密切,殖民地政府對這樣的人物特別注意。為顧全大局,避免給恆山亭帶來麻煩,才把「大阿哥」的位置讓給薛佛記。

另有說法,薛佛記是福建幫的開山鼻祖,在馬六甲經營最大的錫礦業。天福宮興建時,捐款2,400元,為天福宮大董事之一。恆山亭興建,也捐764元,他出錢出力又是正當商人,在恆山亭碑文排名第一,名正言順,沒話說。

話說陳送此人,1762年在廣州出生,15歲南來,先是落腳印度尼西亞的廖內,後來去了檳城和馬六甲,晚年才來新加坡定居,終年73歲。

關於陳送,話說他有一次禍從口出,被殖民地政府捉將官里成了階下囚,轟動一時。原來,他在台上對手下說,「如果我陳某出來領導華人,可以把紅毛人住的地方一掃而空。」

此言,也許說者無意,但傳到洋人耳里後,把他扣留起來嘗嘗鐵窗滋味。身為福建幫的大僑領,64歲的陳送被抓後引發了1827年、新加坡史上一場大暴動。事發時,剛好總督浮爾敦 (fullerton) 從檳城到訪新加坡,面對大暴動不敢上岸,一連幾天都在劍橋號兵艦上看海。殖民地政府怕事情越鬧越大,只好放人,可見陳送的影響力有多大。

九年後,陳送死了,發引恆山亭,送殯的華人萬餘人,可謂風光大葬。

對華社貢獻良多

陳金鐘(1829-1892),福建海澄人,慈善家陳篤生的兒子,馬六甲出生,幼年受英文教育,通曉泰語。他在1871年受封為太平局紳,曾代表日本、泰國和俄國擔任駐新加坡領事,也是第一位被推舉為英國皇家亞洲學會海峽分會會員的亞洲人。1870年代,多次受邀出面調解會黨格鬥與幫派紛爭。1888年被委為市政局委員。

▲矗立在花柏山秉德路 (Pender Road) 的「金鐘別墅」,也稱「金鐘大廈」,是陳武烈的故居,命名「金鐘」是為了紀念祖父陳金鐘。新加坡丹麥海員教會1985年落戶金鐘別墅,是本地丹麥社群重要的社交場所。

陳篤生1844年創建平民醫院,1852年獨捐3,000元修整,使之更完善。在華社方面,他倡建福建會館和保赤宮陳氏宗祠,出錢出力,貢獻良多。崇文閣和萃英書院建立時,他也捐了不少錢。

從牛車水到自來水廠

陳金聲(1805-1864)是馬六甲峇峇,福建永春人。馬六甲有座金聲橋,新加坡有條金聲路 (Kim Seng Road),都是以他命名。

▲福建領袖陳金聲畫像。

1854年,新加坡發生私會黨騷動,一個福建人和潮州人在買米問題上起口角打架,引發兩幫人在街道群斗,人數達四五千人,局勢失控,死傷600多人,300多間房屋燒毀。總督巴特麼恩 (Butterworth) 親自帶大批警員鎮壓,帽子被丟來的一塊石頭擊落,場面一片混亂。駐紮官為此召見包括陳金聲和佘有進在內的50位華商領袖,協助平亂。

▲陳金聲對新加坡的公益事業非常熱心,他最大的功績是解決了國人的飲水問題。為了紀念他的功績,伊莉莎白女皇道上建造了精美的紀念噴池。圖為1982年拍攝的陳金聲噴泉。

不過,陳金聲對新加坡最大的貢獻是解決了水供問題。那年頭,新加坡沒有自來水,喝的是牛車載到市區販賣的井水。他覺得此非長久之計,於1857年捐款1萬3,000元,請政府興建自來水廠。自來水廠雖在20年後才實現,但這筆錢到了官府,時時提醒著政府辦事。

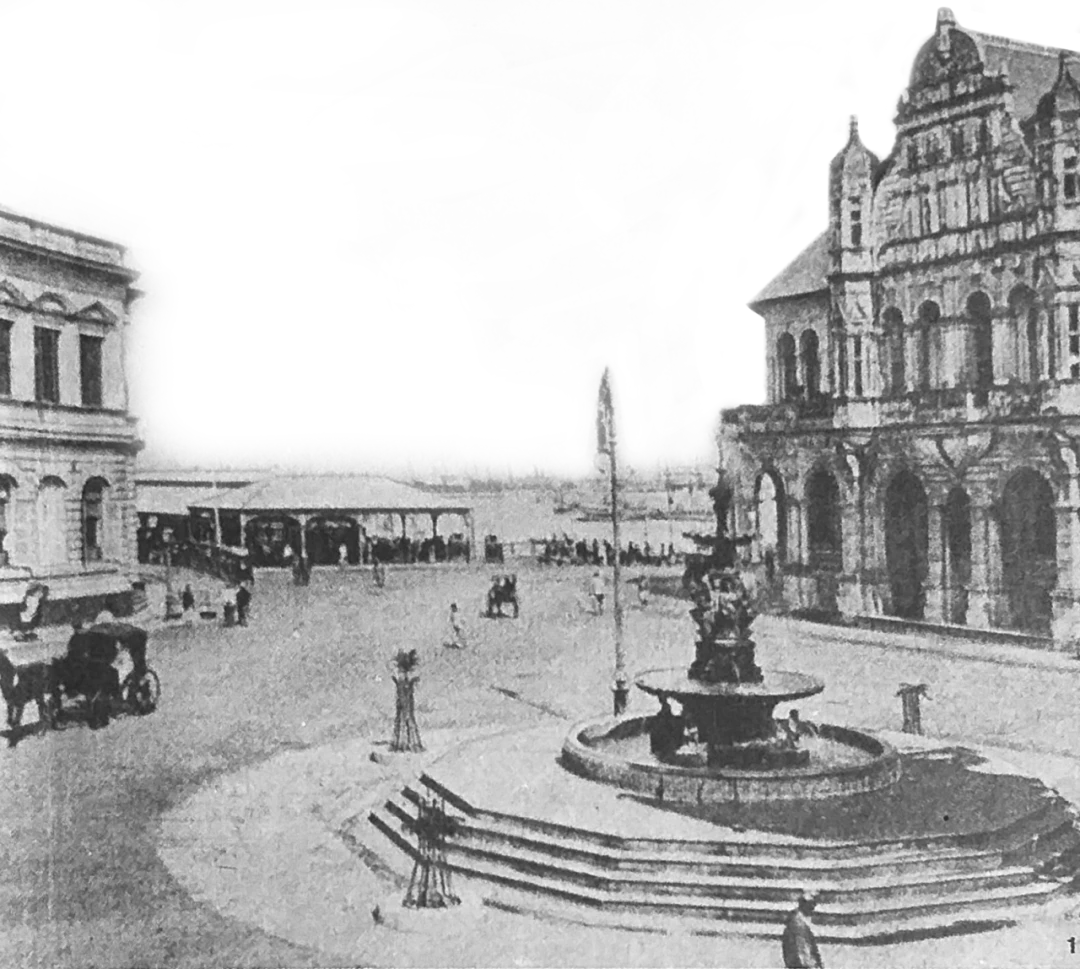

▲第一個陳金聲噴水池,1882年建在紅燈碼頭對面。

為了紀念他在這方面的貢獻,政府於1882年在紅燈碼頭對面建了一個鐵制噴水池,5月11日由市區政局長 Thomas Scott 主持揭幕。當時陳金聲已逝世18年,但他的兒子陳明水受邀出席觀禮。後來,這座噴水池搬到百得利路 (Battery Road),旁邊是當時著名的紅屋藥房。1930年代噴水池再搬到康樂亭,直到今天。

▲陳金聲噴水池三次搬遷,第三次搬遷是1930年代,搬到現在的康樂亭。

潮州陳擅經營成大港主

至於潮幫的三個「陳」,首推陳旭年(1827-1902)。百年前的新加坡富豪,多是馬六甲峇峇。陳旭年是從潮安「過番」南來的潮州人,曾在彭亨當礦工,後到新加坡沿街叫賣販布。在這裡,他結識了未來柔佛的真命天子——天猛公依不拉欣及其兒子。

1853年,隨「皇家」進入柔佛的陳旭年取得首張港契*,開始種植甘蜜與胡椒。1963年9月另獲四張港契,成為管轄七條港的大港主。1870年受封華僑僑長,四年後進入州議會。

他也在新加坡的吊橋頭和皇家山腳開了廣豐、宜豐、宜隆、謙豐四間店,經營胡椒、甘蜜生意,大賺後來新加坡定居,先是住在克里門街 (Colemen Street) 的寓所,1885年在克里門索道建了氣勢不凡的中式大宅,名為「資政第」。此宅後來賣給鐵道局,而後變成聖瑪麗救濟所和新馬救世軍總部,最後落入國賓酒店手裡。

▲1885年完工的潮式大厝「資政第」位於檳榔路,是19世紀潮籍殷商陳旭年的宅第。

資政第為何賣給鐵道局呢?原來,1901年,資政第背後開始有火車通行,每天「嘟嘟嘟」響好幾回,地也似乎在震動。步入晚年的陳旭年,原想在資政第過寧靜的日子,但事與願違,只好賣給鐵道局,自己回潮州老家過田園生活。

*港契 - 當一個華商種植者選擇一條河流邊上的荒地時,可向統治者申請一份叫港契 (Surat Sungai) 的准證,在這種准證里,統治者給他一大片土地的保有權,並可支配土地與附近河流的經濟活動。

反清義士維護地方安全

潮幫第二位頂尖人物陳開順(1803-1857),是反清復明義士,又是陳厝港的港主,後來開闢新山,被封為柔佛華人甲必丹。據說那年麻坡發生叛變事件,這個反清復明義士,曽協助柔佛王室平叛,功勞不小,為蘇丹器重,委以全權負責地方防務。陳開順死後,神主牌保存在勞明達路社公廟內,號稱「侯明義士」。

新加坡首任華市長

第三位陳成寶(1830-1879)是潮州龍海縣人,在霹靂州出生,中峇魯的路名有他的名字。陳成寶的姐姐是「甘蜜王」佘有進的妻子,姐姐嫁來新加坡,他跟著來闖天下。1871年他被委為市政委員,1875年被推舉為市政委員會主席,相當於新加坡的首任華人市長,連任九年。1872年受封為太平局紳和名譽推事。中峇魯的成寶路和成寶巷,就是紀念他。

蔡茂春吸引萬人入會

蔡茂春(1819-1880)於1839年南來新加坡,加入當時華人最大秘密組織義興屬下的義福會。1854年,廈門小刀會在廈門起義失敗後,2,000多名小刀會黨羽乘五艘船陸續逃到新加坡,抵新後獲得蔡茂春領導的義福會接應,後來他們也加入義福會,壯大了潮幫的聲勢,有著「黨徒萬人」的稱號。直到1890年,英國殖民政府嚴加取締。

1864年,蔡茂春向英殖民政府申請歸化為英籍民,希望在新加坡長住,並從事正當生意。獲准後,他在駁船碼頭創立茂春公司豐創號,做進出口生意。他也在萬國園買下大片地,後來這裡發展成新加坡的橡膠園。

蔡茂春享年61歲,他的墓地就建在早期的橡膠園上,該地曾發展成為一個鄉村,後夷為平地,成了他的墓地。他的墓碑上寫著「明考義興公司總理蔡茂春公墓」,這個「明」字,不是指中國的明朝,代表的是當時民間結社的宗旨:「反清復明」。即使死後也不肯承認自己是清朝子民。

佘有進種甘蜜成巨富

佘有進(1805-1883)是潮州澄海人,和陳旭年有幾個相同的地方,同是潮州人,同是從唐山「過番」南來,又同是活到70多歲才病逝。還有一點,他們都是靠種植甘蜜賺大錢,佘有進賺的錢多,所以成了「甘蜜王」。

19世紀30年代,甘蜜和胡椒是新加坡主要的經濟收入之一,到處都有甘蜜園和胡椒園。甘蜜和胡椒在新加坡的歷史悠久,《新加坡風土記》上有記述,萊佛士1819年登陸前,新加坡已有人種甘蜜和胡椒。

佘有進在中國出生,早年讀過書,1923年來新加坡後在華人商行當書記與管帳,五年後受聘為金瑞號司帳。他25歲從商,在南干拿路經營土產經濟行,大賺一筆後投資甘蜜和胡椒。

他的甘蜜園分布在里峇峇利路上段,王家山腳、東陵、武吉知馬路、淡申路與實籠崗路一帶。甘蜜的英文名是 Gambir 或 Gambier,樹高約八尺,一般用來治腹痛和痢疾,也是嚼檳榔不可少的一種配料。樹葉煎成膏後可作皮革的染料。

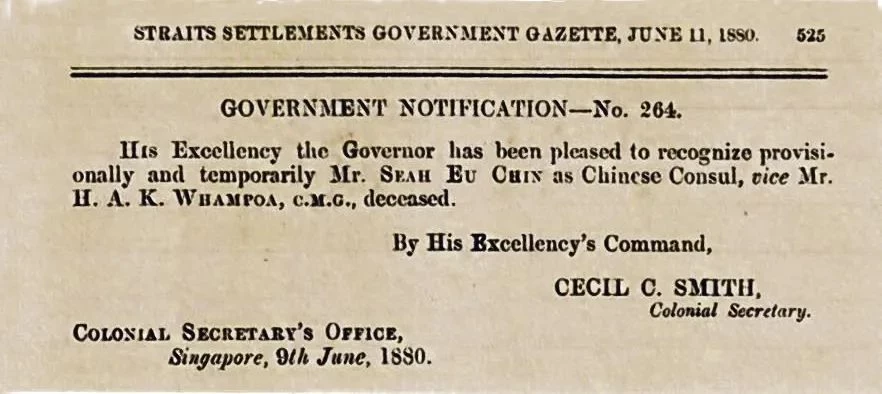

▲佘有進曾被委任為清朝駐新加坡臨時領事。

成功後的佘有進,不忘為潮幫出錢出力。1845年領導潮幫建立義安公司,擔任總理多年。1849年任崇文閣總理,他也是萊佛士書院創辦時的董事之一。1864年受委為首席高級陪審官。由於權大勢大,因而有「佘皇帝」稱號。

▲1880年6月11日政府憲報公告委任佘有進為臨時領事。

為了紀念佘有進,中峇魯有條有進街 (Eu Chin Street)。小坡的連城街 (Liang Seah Street) 和丹戎巴葛的柏城街 (Pack Seah Street) 則是以他的兩個兒子佘連城和佘柏城的名字命名。「佘皇帝」的封號,不是虛有其名。

▲2012年底,《聯合早報》刊登了一則在大巴窯鎮邊發現佘有進墳地的新聞。佘有進因兒子佘連城和清政府的關係,被封為四品中憲大夫官銜。他和兩名妻子陳明月和陳明珠合葬。

(圖:新報業媒體提供)