新加坡,這個第一語言為華語的地區,總是能引起人們特別的共鳴。或許,因為它讓人感到親切,就像遊子歸家一樣。

當然,願意友好相處是一種美好的品德,但同時,面對現實需要有平和冷靜的心態。畢竟,雖然新加坡的華人較多,但是對於他們來說,新加坡才是唯一的祖國。

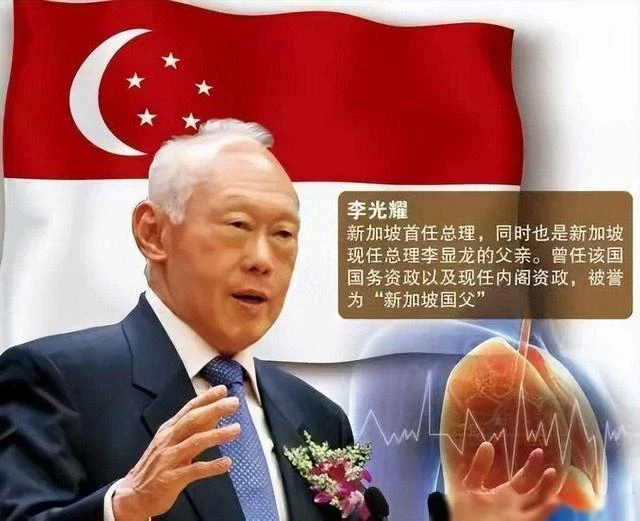

新加坡的開國領袖李光耀(Lee Kuan Yew)在晚年曾明確表示:「雖然我承認新加坡是個華人國家,但我不能夠稱為『回歸祖國』。」

新加坡於1965年8月9日宣布獨立。那時,李光耀擔任了總理職務。然而,這並非他所期望的結果。

彼時的新加坡,僅有人口約200萬,人均GDP僅為450美元。這片土地在歷經風雨後終於誕生,但如何生存下去成為一大難題。為了解決此問題,李光耀提出了對外開放政策,吸引更多外資前來投資建廠,從而幫助新加坡挺過了最困難的時期。

然而,僅靠200萬的人口無法帶動更大的發展。於是,李光耀做出了冒險的決定,決定走向國際化。這一舉動使新加坡的發展踏上的新的征程。

為此,新加坡採取了許多積極措施來促進人口增長,如改變移民政策,提高門檻但放寬相關條件,以吸引更多高科技人才。

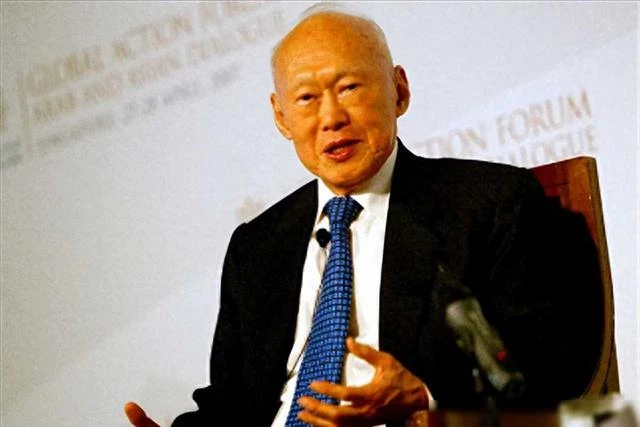

隨著充分的準備工作,新加坡迎來了蓬勃發展的黃金時代,並在1990年吸引了來自200多個領域的頂級經濟學者共議未來發展方向。雖然在會議討論過程中有諸多分歧,各方學者甚至「臉紅脖子粗」地激烈辯論,但最終他們在發展戰略上達成了共識——以科技興國。

出身名門的李光耀深諳其道,知道新加坡僅憑其自身資源很難實現科技強國的願景。因此,他決定尋找外部支持,首選便是在冷戰中獲得勝利的美國。

為了討好美國,李光耀選擇與中國對抗。他以維護「法律」為藉口打擊國內左翼組織,甚至動搖了中文在新加坡的推廣力度。

需注意的是,關於新加坡的發展,中文曾經占有相當重要的地位。據悉,自獨立以來,在這個僅有約37萬平方公裡面積的小國里,超過70%的居民系華人,中文便成為了他們的日常交流語言。