「剛剛踏入義大利,他們便陷入了席捲全國的音樂激情。這種激情在平民百姓中跟在精英當中一樣熾烈。」法國作家羅曼羅蘭在《音樂筆記》中如此描繪18世紀的義大利:「小提琴、樂器演奏者和歌聲讓我們在大街上為之駐足。你可以聽到鞋匠、鐵匠、木匠在演唱一首詠嘆調,分成幾個聲部,有板有眼,品味純正。」

當音樂從殿堂走上街頭,藝術便重新回到了生活的懷抱。此刻,歌聲不僅填充了城市的空間,更展現了一個民族的激情與夢想。

街頭藝人因疫情消失街頭,一年多來,他們轉到線上繼續施展唱作才華,或為熱愛演藝,或為補貼生活,更為傳達藝術源於生活的理念。

在21世紀的新加坡,繁華都市裡同樣有充滿才華與激情的表演者。根據國家藝術理事會的資料,全國目前約有300名獲得認可的街頭表演者,在80多個指定場所表演。他們當中約半數為35歲以下,最年長者為83歲,最小的只有11歲。

然而自去年3月26日起,街頭表演活動因疫情暴發戛然而止。在這漫長的16個月里,他們生活得如何?是否依然堅持著表演的激情,或是另謀他業?

我們採訪了五名本地街頭表演者,他們當中有人13歲開始就在街頭表演,曾代表新加坡參加英國愛丁堡的街頭藝術節;有人飛躍太平洋在更廣袤的土地上以音樂行旅,覓得終身伴侶;也有人年過半百才走上街頭,以一首又一首歌撐起一個家。

去年12月,藝理會首次推出實體街頭表演試行計劃,在確保安全距離的情況下讓部分街頭表演者重返「舞台」。(藝理會提供)

梁斯琨∣一把古箏養出兩名高材生

疫情居家,梁斯琨研發出可彈七聲音階的新制古箏。(李健瑋攝)

30年前,梁斯琨(57歲)還是一名書畫裝裱師,彈古箏是他自中學以來的愛好。1990年代末,書畫裝裱行業逐漸沒落,梁斯琨開始以教古箏為主業,開班收徒,也在中學裡教課外活動團體。

然而近年來,學校課外活動的崗位競爭越來越激烈,學校每一年都會重新招標。從原來在三所學校任教到只剩一所,梁斯琨作為一個四口之家唯一的經濟來源倍感壓力。

2016年,52歲的梁斯琨第一次走上街頭表演古箏,一開始還很放不開。不過幾周下來,來看的人漸漸成了熟客,時常攀談起來,讓他覺得輕鬆不少,也更有意思。

梁斯琨是第一批參加街頭表演直播試行計劃的街頭表演者之一。螢幕下方有可以捐款的QR碼,但是效果不比在現場。(藝理會提供)

「有時候遇到真心喜歡音樂的路人,可以站在那裡聽兩三個小時,心裡是很有滿足感的。」他透露說:「在戶外表演不僅可以賺到一些捐款,也會因此招到更多學生,有時還會收到一些演出邀請,通過這些渠道增加的收入大概可以占到三四成。 」年輕時熱愛書畫的梁斯琨曾考入當時的南洋美專,卻因為家裡付不起學費未能如願。因此他暗下決心,無論如何不能讓自己的孩子重蹈覆轍,無論如何要把教育當作頭等大事。

讓梁斯琨倍感欣慰的是,兒女各自學有所成。女兒正在美國著名的密西根大學攻讀地質學博士,兒子就讀於新加坡管理大學,明年即將畢業。不過他認為主要還是太太的功勞,沒有她在家中的細心照料,孩子不會有今天的成就。

雖然今年已經57歲,兒女即將獨立,梁斯琨絲毫沒有退休的打算。他表示,在社區表演是件快樂的事。如今沒有了壓力,可以更從容地享受生活和音樂。

疫中沉澱 研發新樂器

路人拍下樑斯琨演奏的視頻,配上歌詞後發在面簿上。(受訪者提供)

雖非科班出身,梁斯琨也曾求教於熊岳等古箏名家,琴藝不俗。在街頭表演時,除了流行歌曲,偶爾也會碰到有人點一首古曲如《戰颱風》,梁斯琨也能應對自如。

從去年4月起,告別「舞台」的梁斯琨在家琢磨起了手中的樂器。傳統的古箏採用的是東方五聲音階,在他構思設計後,親手打造了一台可以演奏西方七聲音階的古箏,正準備申請專利。

梁斯琨琴藝不俗,除了演奏流行歌曲,對傳統古箏樂曲也應對自如。

今年6月,藝理會推出街頭表演直播試行計劃,每季度(三個月)一場。梁斯琨作為第一批藝人登場,從演播室里通過網絡直播表演。除了藝理會提供的津貼,公眾也可以通過QR碼的形式捐助或打賞。

今年6月起,藝理會推出街頭表演直播試行計劃,讓街頭表演者通過直播方式與觀眾見面互動。(藝理會提供)

女兒在美國讀博有獎學金,其餘的三口之家在這段時間靠著自僱人士的津貼和教琴收入還可以維持。此外,梁斯琨還學起了吉他和唱歌。他說:「既然難得有空閒,就多提升自己的技能,多學些大家喜歡的老歌,粵語歌,以後肯定還會用到。」

余紫薇∣時代落幕 餘音猶繞樑

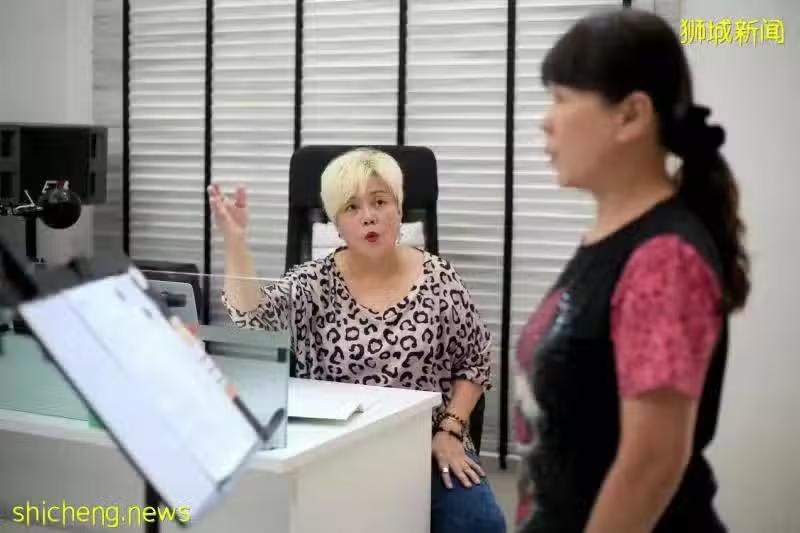

余紫薇雖然通過網絡直播平台唱歌,但她還是喜歡現場互動的真實感。

余紫薇(55歲)是一名家庭主婦,從學生時代參加各類歌詠比賽起,唱歌便是她一生的摯愛。

每次出國旅行,余紫薇看到街頭上自由放歌的街頭藝人,心中都會有所嚮往。她也曾是一些鄉村俱樂部的會員,喜歡在舞台上一展歌喉。「可是近幾年來,很多俱樂部都相繼關門,我們很多熱愛老歌、爵士歌曲的人一時沒有了舞台。」余紫薇的語氣中難掩落寞。

為了把這份熱愛延續下去,余紫薇和彈吉他的朋友組成二人組,在露天場合為公眾表演。家人也很支持她,老公有時會開車載她去表演的地方,孩子有時也會到現場支持。

對余紫薇來說,看到別人掌握正確的歌唱技巧非常有滿足感。(龍國雄攝)

余紫薇比較喜歡的表演地點是金沙酒店附近的霧靄走道(Mist Walk),那裡的遊客比較多,互動性更強。收到遊客的點歌她會很開心,因此除了自己擅長的英語老歌、爵士等風格,她也學習周杰倫、林俊傑等的華語歌曲。

「雖然我出來唱歌並不是為了賺錢,但是得到別人的認可、關注是一件開心的事。」余紫薇還注意到,一般認為出手闊綽的洋人其實並沒有想像中的大方,除非是遇到特別喜歡的歌曲。從中國來的遊客,則多數都比較慷慨。

教樂齡唱歌 收穫雙份快樂

疫情居家之後,余紫薇積極嘗試新科技,使用網絡直播平台開唱。(龍國雄攝)

自從疫情居家開始,余紫薇嘗試在網絡直播平台(Twitch)唱歌,逐漸在個人帳戶下積累了數百個粉絲。

不過她認為:「雖然粉絲數量看起來比現場觀眾多,但是那種現場互動的真實感是無法取代的。」

從去年開始,余紫薇把更多精力放在教樂齡人士唱卡拉OK這件事上。看到老人家在唱准音、唱高音這些技巧上獲得進步而感到快樂,她自己也同樣收穫滿足。

余紫薇年輕時參加過卡拉OK比賽,不過當年勤奮的她以錯誤的技巧苦練,雖然贏得比賽,卻在賽後失聲,甚至動了手術。之後她曾系統地閱讀資料,找老師學習發聲技巧。因為親身經歷過這樣的挫折,她不希望有同樣熱愛唱歌的人重蹈覆轍。

因為很多學唱歌的都是退休後的老人,余紫薇也只是象徵性地收取一些費用。不過因為疫情的原因,余紫薇的家庭經濟狀況也並不樂觀。

余紫薇並沒有像其他自僱人士一樣獲得政府津貼,因為她家的地址是有地房產。但事實上,他的丈夫因疫情失業,現在從事房地產經紀;兒子是健身教練,收入也受收緊政策影響,只不過還沒結婚與父母同住,同樣因住家地址原因無法獲得津貼。 她希望政府的政策能夠再細緻一些,可以根據各戶情況酌情考慮,而不是一刀切。

Elsa Faith∣因音樂結緣 以音樂行旅

Elsa擅長吉他貝斯,喜歡演唱和創作搖滾類音樂。(鄔福梁攝)

Elsa Faith(39歲,本名Siti Noor Firdaus Binte Akmat)也認為,很多街頭表演者是為了分享自己的熱愛和快樂,但在本地卻容易被人誤解。

她出生於一個音樂氛圍濃烈的馬來家庭,從小隨兩個哥哥彈吉他,學唱歌,去世貿中心(現怡豐城)或其他演藝場所表演。在從事行銷工作之餘,她依然保持著唱作的熱情。她擅長的樂器是吉他貝斯,喜歡演唱和創作搖滾類音樂。

2006年,Elsa在網絡博客結識了一名志趣相投的美國人。在美國國慶日的前一天,她飛往美國,兩人在浪漫的國慶煙花中相遇。那年冬天,他們結婚並開始長達13年的音樂行旅。

兩人長居在俄勒岡州的波特蘭,幾乎每年都會開車南下加利福尼亞州,還有內華達州的拉斯維加斯演出。他們也會沿途表演,向人推介自己創作出版的唱片。

考慮到父母年邁,Elsa與丈夫在2019年一同回到新加坡,與家人團聚。他們註冊成為街頭表演者,繼續燃燒激情。

她最愛的表演場合是哈芝巷,她說:「每個人都有自己的藝術風格,我的音樂風格和哈芝巷的氣質非常搭。那裡除了有喜歡我音樂的聽眾,也有志同道合的表演者,那裡就是屬於我的甘榜。」

Elsa(右)與吉他手丈夫在美國加州的表演。(受訪者提供)

線上演出吸引跨國界音樂人

在過去一年裡,Elsa與音樂人Lynn Dresel組織的We Are Music (SG)在面簿和YouTube舉辦了幾場線上公開麥(open mic,任何參與者都有機會上台表演)和音樂節,吸引本地和區域內的許多音樂人參加。

Elsa平時也會幫弟弟打理自家經營的機車周邊用品生意,包括賽車服、配件等。店面就設在一家機車修理店的二樓,車手來維修機車時一般會上樓光顧。因為賽車與搖滾在相近的文化圈中,Elsa有時也會在店裡彈吉他,唱歌,與顧客聊天。

不過,她最懷念的還是哈芝巷,想念那裡的人,想念在那裡的歌聲和歡笑。

維格納什∣ 架起社區與藝術殿堂的橋樑