詐騙案近幾年在新加坡層出不窮越來越猖獗,搞得人心惶惶,若不增強個人防範意識,很可能輕易就會栽在不法之徒手裡。

由新加坡科技企業Toku展開的最新調查發現,受訪的新加坡公眾認為,相較於一年前,他們自認辨別騙案的能力提高了。

調查顯示,75%的受訪者現在更有信心能辨別哪些來電通話和手機簡訊是假的;91%認為,能掌握有效識別和防範詐騙的知識,得歸功於有關當局針對詐騙手法的宣導工作。

例如,資訊通信媒體發展局去年3月,推出簡訊發送者身份登記系統(簡稱SSIR),有81%的國人同意,這項新舉措有助於辨別簡訊的合法性。

調查顯示,75%的新加坡人更有信心,能辨別哪些來電通話和手機簡訊是假的。(聯合早報)

官方的「防詐」措施功不可沒,然而騙徒也不是省油的燈。

新加坡警方日前公布的最新數據顯示,今年上半年本地受害者的受騙金額,同比去年微跌了2.2%,但案件數量卻激增了64.5%。

詐騙案持續增加,其中一個原因就是案件類型千變萬化。過去幾個月出現的普遍趨勢是,騙子引公眾上鉤的手段很高明的以時事新聞作為「靈感」,在特定的情況特定的時間,真的能讓人防不勝防。

紅螞蟻列舉出幾個近期浮現的案例,蟻粉下來如果遇到類似情況,可得留心別上當。

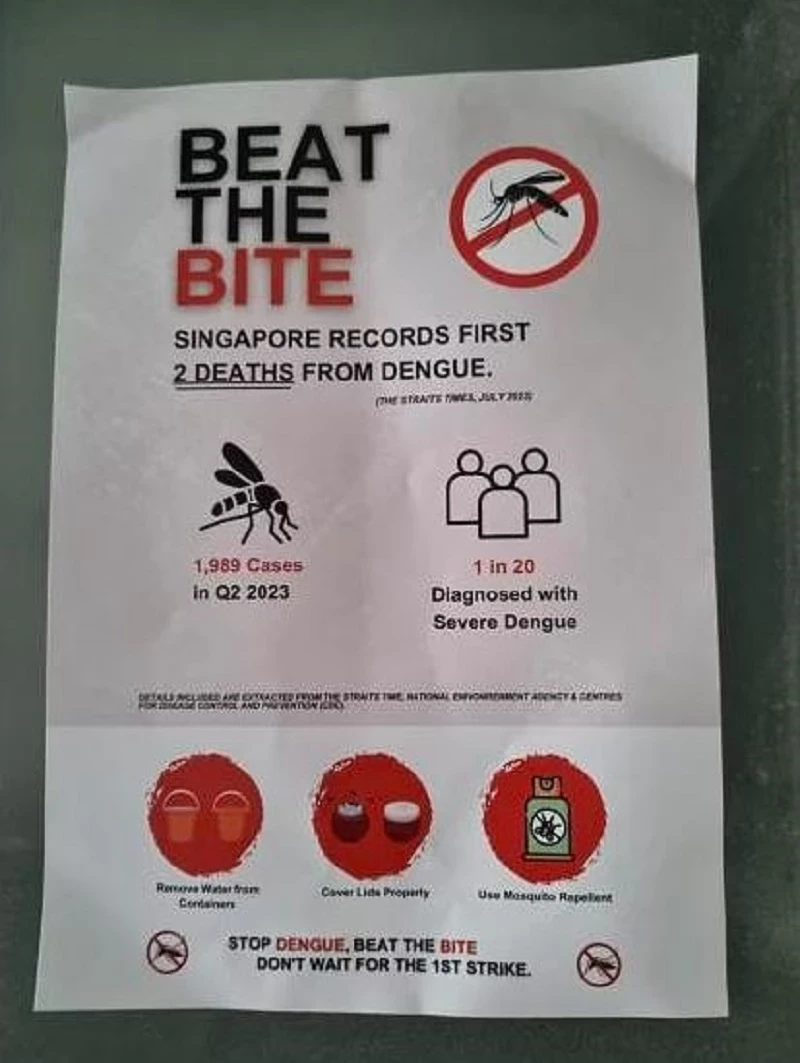

① 防骨痛熱症傳單

雖然今年本地骨痛熱症的情況沒有去年那麼嚴重,但環境局還是會提醒公眾做好防蚊措施。當局也會定期派人到骨痛熱症黑區,挨家挨戶為住戶檢查家中是否有積水。

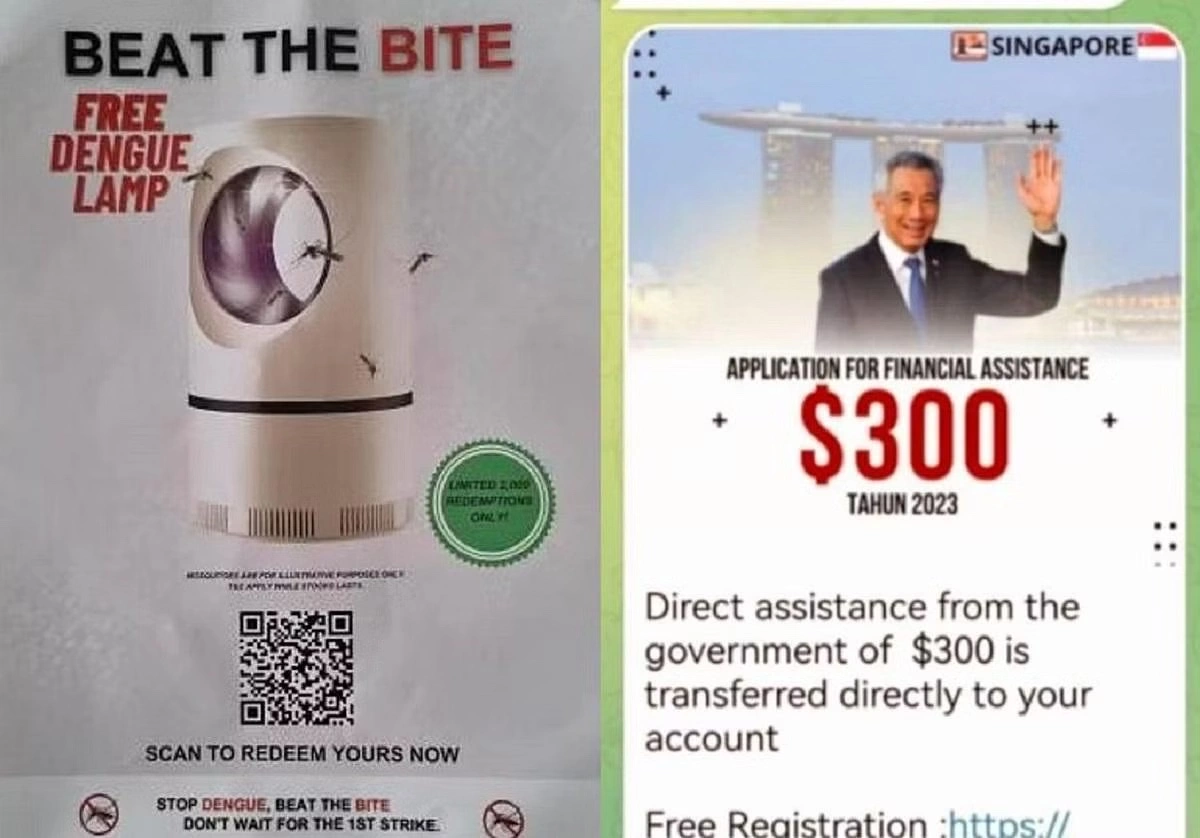

在這樣的前提下,某一天住家門口突然出現一張傳單,告訴你只要掃描QR碼就能索取「免費防蚊燈」,照顧好自己和家人遠離伊蚊,是不是覺得很吸引人也合情合理?

乍看這張傳單的設計,可能會讓人誤以為是環境局宣導工作的一部分。(網際網路)

上個月,許多居民開始收到類似傳單,乍看之下,真的會誤以為是環境局宣導工作的一部分。

除了引用數據說明骨痛熱症的嚴重性、建議避免伊蚊滋生的方案,還有「防止骨痛熱症,預防被叮咬」的「宣傳標語」。

殊不知掃描QR碼後,公眾就會被引導至一個網站,要求他們填寫姓名、地址、電話號碼等個人資料。

登陸網站後,網頁的附屬細則(fine print)寫道,這些人的資料會分享給「相關的第三方」,然後會有財務規劃員與他們聯繫並約見20分鐘,之後公眾才會收到防蚊燈。網上並未註明財務規劃員來自哪一家公司。

環境局上個月在臉書發文澄清,這些傳單不是當局派發的,也提醒公眾不要掃描傳單上的QR碼或點擊任何連結。欲知與骨痛熱症或環境公共衛生議題有關的最新消息,可到環境局官網或社媒平台查詢。

金管局發言人也籲請公眾,不要對這些匿名宣傳作出回應,因為他們可能來自未經授權者。

發言人說,根據金管局條例,保險財務顧問在公共場合進行營銷活動時,必須表明身份以及他們的所屬機構。

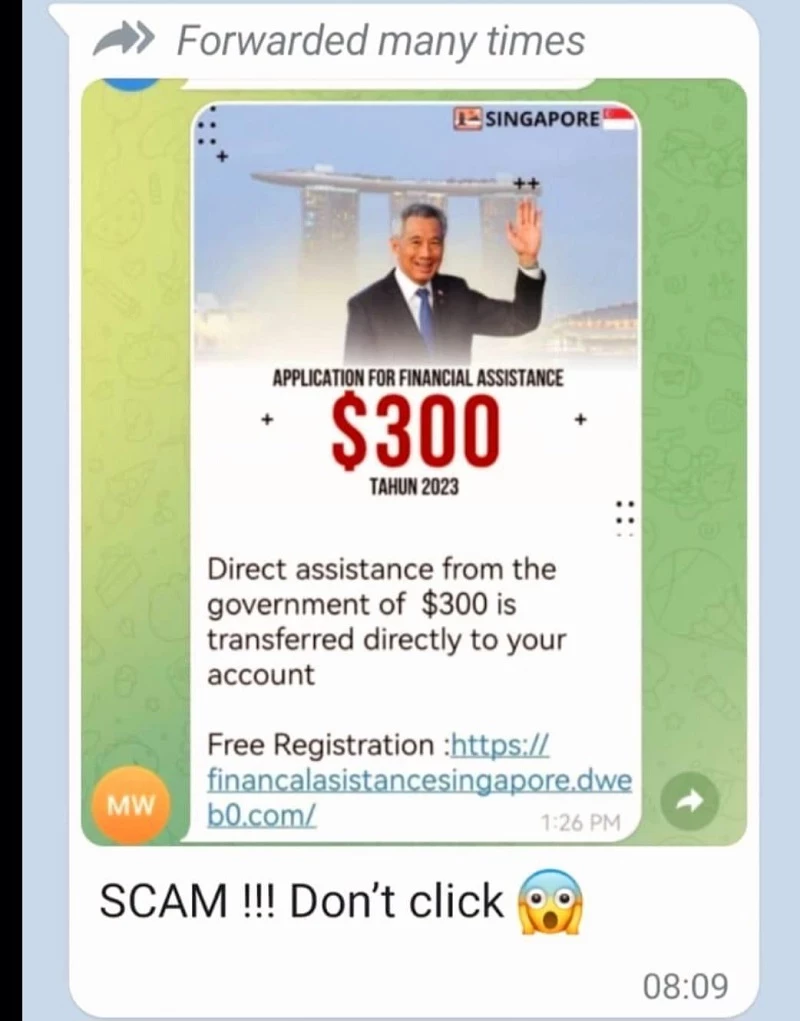

② 政府「送錢」源源不斷?

新加坡人年底前將獲得補助金的消息公布不到一天,通訊應用上就流傳這個讓新加坡人申請補助的機會。(網際網路)

昨天(15日),新加坡政府宣布,所有在2024年滿21歲的國人,今年12月會獲得最多600元的定心與援助配套補助金,預計約290萬人受益。

「財爺送錢」的消息才剛出爐不久,今天通訊應用上就開始流傳一個能讓新加坡人申請補助的機會。

這個簡訊附上李顯龍總理和濱海灣金沙的照片,寫道:

只要點擊連結免費登記申請,來自政府的300新元補貼,就會直接被轉帳至你的銀行戶頭。

該簡訊被多次轉發,已有人警告此為詐騙信息不應點開連結,相信那些「自認防詐騙意識高」的新加坡人應該已能透過以下幾方面,識別出不可能有這種「好康」:

明明標榜是讓新加坡人「受益」的補助金,上面卻打出馬來語「Tahun」(意指年份),感覺有些可疑;

另外,簡訊附上的連結中,也把「財務」和「補助」的英文單字拼錯;

而且簡訊上的連結的後綴根本不是政府官方網站的「標準款」:gov.sg,而是一般的.com,一看就很有問題。

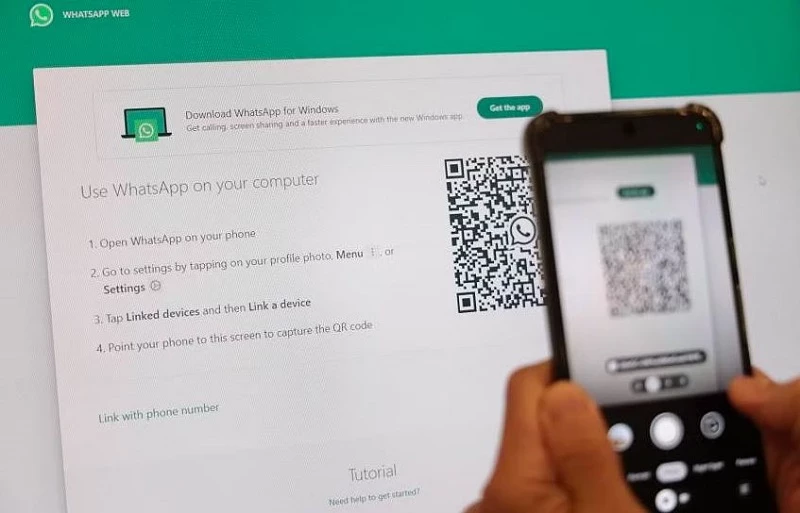

③ WhatsApp Web網絡釣魚騙局

今年11月已有至少237人陷入網頁版WhatsApp詐騙案的圈套,受騙金額達60萬6000新元。(聯合早報)

繼Telegram之後,另一個通訊應用WhatsApp也被騙徒盯上,其網絡版應用成了騙子探尋目標的新管道。

警方本周發布數據說,今年11月已有至少237人陷入網頁版WhatsApp詐騙案的圈套,受騙金額達60萬6000新元。

一般上,如果用戶沒有將WhatsApp網頁儲存起來,就會利用搜尋引擎搜尋,但假如用戶沒有仔細查看,可能就會點擊進騙徒精心設計的山寨版頁面。

進入這個假網站頁面掃描QR碼登錄後,基本上就是將你家大門敞開給騙徒任意出入,騙子可以從別處登錄這些受害人的WhatsApp帳號,反客為主。

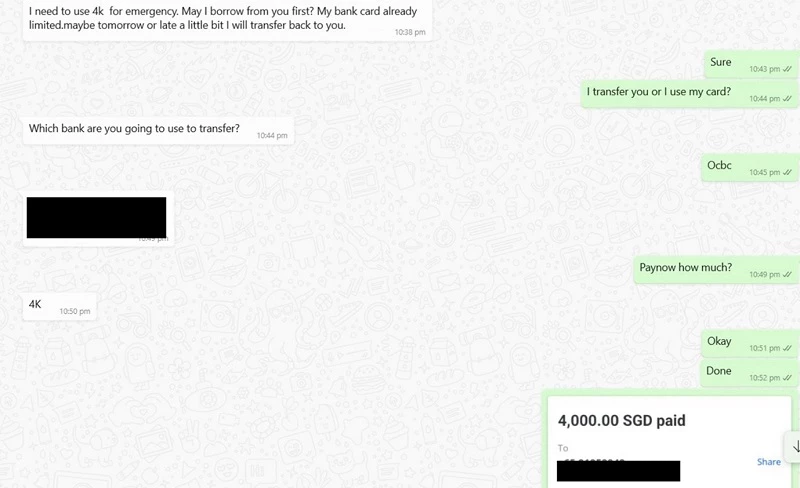

騙徒會假冒WhatsApp用戶,編造各種理由來向他們的聯繫人借錢,或要求聯繫人提供個人資料或銀行帳號。(警方提供)

爾後,騙徒就會假冒受害人聯繫他們的朋友圈,編造各種理由來向他們借錢,或要求他們提供個人資料或銀行帳號。

一旦聯繫人得知用戶被盜用的友人根本沒向他借錢後,才驚覺上了當。

警方今天(16日)發文告說,公眾應小心謹慎提防這種新型網絡釣魚騙局,並列出一些防詐騙的措施:

WhatsApp用戶可開啟應用的「雙重認證」功能,同時開啟通知功能,以便在連接網頁版WhatsApp的設備一旦有更動時,能立即收到通知;

使用WhatsApp「設置」功能,檢查是否有未經授權的連接設備

確保使用WhatsApp網頁版的官方網址(https://web.whatsapp.com/)

④ 信用卡資料或被騙徒猜出

今年初,紅螞蟻介紹過當時很流行的「猜猜我是誰」詐騙電話,最近又出現另一種「猜猜你的信用卡號碼」的詐騙手法。

簡單來說,騙徒無須取得實體信用卡,也能靠程式生成信用卡資料,一步步騙走受害者的錢。

騙徒無須取得實體信用卡,也能靠程式生信用卡資料,一步步騙走受害者的錢。(聯合早報)

專家說,這種頻繁猜信用卡資料的方法被稱為銀行識別碼攻擊,其實並不罕見。銀行識別碼指的是信用卡前六個或八個數字,以此識別發卡銀行。

有了這些數字,黑客再利用程式隨機生成多個剩餘數字組合來配搭,包括信用卡的有效日期和安全碼(CVV)。

只要有一組信用卡號碼被猜中後,騙子就會通過小額轉帳試探卡主,對方一旦點擊連結通過交易,大筆金額就會被轉走。

基本上,這種不法手段是很難防範的,因為受害者根本無從得知信用卡資料會否被猜中。用戶能做的,就是設定每筆交易都在手機上觸發通知,以及定期檢查信用卡帳單,以免出現損失。

若在信用卡帳單上發現小額且頻繁的交易,以及銀行應用上不斷出現授權錯誤或安全碼錯誤的記錄時,很可能就說明黑客正不斷反覆試驗,試圖破解你的信用卡個人資料。