上周日(10月29日)飛往北京訪問四天、出席第10屆北京香山論壇的新加坡國防部長黃永宏醫生,今天(11月2日)在個人臉書頁面,突然上載一張插上多支細針的大腿照片。

他在貼文中透露,自己在北京期間「第一次接受針灸」,並形容這「是一次相當不凡的經歷」。

這句看似平平無奇的話,結合黃部長的背景來看,就有點兒意思了。

黃永宏在2001年踏入政壇前,於1992年至1997年在新加坡中央醫院擔任外科顧問醫生。

1997年至2001年,他轉任伊莉莎白醫院的腫瘤外科醫生。

雖然不清楚他在新加坡有沒有看過中醫,但西醫出身的黃永宏,對中西合璧的康復治療法顯然持開放態度,甚至願意將「第一次」針灸經驗交到北京中醫手裡。

貼文三個關鍵詞很吸睛

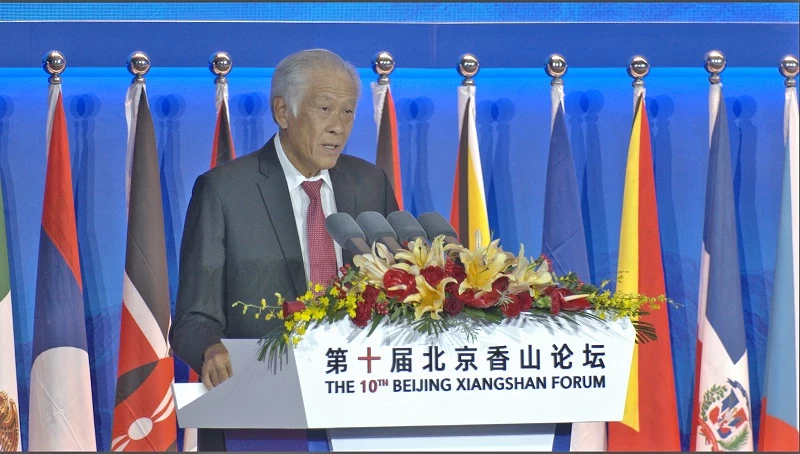

黃永宏到北京出席第10屆北京香山論壇。(國防部提供)

黃永宏在貼文中,用兩段話簡單交代了在北京接受治療的過程,但字裡行間有三個關鍵詞,讓紅螞蟻覺得頗有趣。

① 「buah sek」

黃永宏說,他的右膝蓋關節磨損,但骨外科醫生告訴他,還沒到進行膝關節置換術的時候。因此,他目前得先做更多的物理治療,以及力量訓練。

他在文里用了「buah sek」一詞,並括號說這意指「不熟」,但一些網民看了也許會一頭霧水。

對照整句話的意思,黃永宏想說的是骨外科醫生認為,目前進行膝關節置換術的時機尚未成熟。

「buah sek」一詞估計是某種華族方言的發音,而黃永宏的籍貫是興化人,不過這究竟是不是興化語,紅螞蟻就不清楚了,有沒有蟻粉可以幫忙解釋一下?

② 飛針

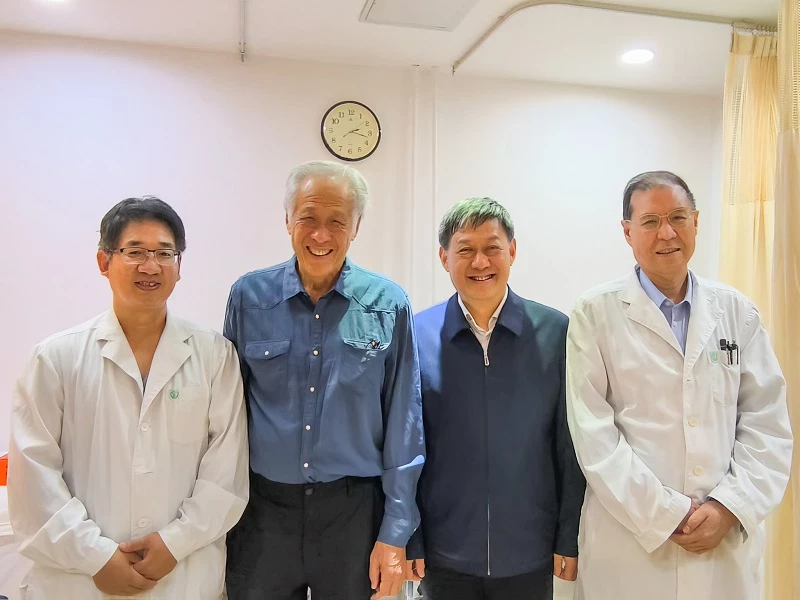

除了飛針療法,北京中醫醫院的醫療團隊還為黃部長進行了推拿。(取自黃永宏臉書)

黃永宏此次訪問北京期間,到了首都醫科大學附屬北京中醫醫院諮詢中醫專家,他們在治療關節損傷方面,有著悠久的歷史。

共有三位中醫為黃部長治療。其中,針灸專家王鱗鵬教授先以「飛針」手法,為他快速行針。

何謂「飛針」?從字面上來看,應該是因速度「飛快」而得名。黃永宏說,王教授在他兩邊的膝蓋插針時,每一邊只用了約20秒。

根據網上資料,飛針指的是中醫用指尖部捏住針,快速進針使針尖衝刺進入肌層的針刺方式,而這種「快、狠、准」的療法,是為了減少進針時的疼痛感,進而縮短治療時間。

③ 「tui-naed」

接受飛針治療後,另一名程凱博士對他的經絡錯位和堵塞進行推拿,北京中醫醫院院長劉清泉則為他開中藥方。

眼尖的蟻粉應該發現了,黃永宏在文中寫道,中醫「tui-naed」(推拿了)他的經絡,但這般在非英文詞彙後面加「-ed」(英語語法中的過去式)的用語,未必人人都能立馬看懂。

黃部長在另一個社媒平台X的同一篇貼文中,就把內容簡化了,原本的「tui-naed」改為「兩位中醫為我治療膝蓋」。

黃永宏醫生(左二)與程凱博士(左起)、劉清泉院長,以及王鱗鵬教授合影。(取自黃永宏臉書)

他在臉書貼文的最後,不忘感謝北京中醫醫院的治療團隊:

「中醫是緩慢的治療方式,和西醫不同,我第一次接受針灸,是一次不凡的經歷。非常感謝北京教授們的醫術與照料。」

熱愛跑步,卻因腿傷曾「停跑」兩年

翻看黃部長過往的貼文,能得知他膝蓋的磨損應是舊傷所致,早在近10年前就已出現。

他在2014年9月的一篇貼文中說,不僅椎間盤突出,兩邊膝蓋的半月板(menisci)也部分撕裂。

2020年,他也提到膝蓋半月板分裂(menisci split),其衝擊力使他的關節疼痛,「給他添麻煩」。

膝蓋的傷勢嚴重影響了他最大的愛好之一——跑步。

黃永宏在2014年的貼文中透露,對跑步的興趣有助於讓愛吃的他控制體重,他每星期會跑三到四次,每次約20至30分鐘。

上學時,黃永宏除了參加田徑和橄欖球隊,偶爾也會參加校內舉辦的越野比賽。服兵役期間,他經常為了體能測試跑2.4公里,並在40歲之前參加過馬拉松。

黃永宏跑步多年,這項愛好已成為他生活的一部分。(海峽時報檔案照片)

就這樣,跑步成了黃永宏生活的一部分,不管多忙都會抽空去跑一跑,而且不只在新加坡,他有多次在海外跑步的經驗。

然而,他某次沿著法國的塞納河跑步後,隔天醒來時感覺腳趾非常酸痛。腳趾消腫後,他以自身的醫學知識初步判斷,很可能是痛風。

這位愛跑之人還曾在2018年及2019年,因腳傷被迫「停跑」兩年。在那期間,他曾嘗試其他運動,但最終還是認定跑步是他的摯愛。

在那之後,他還是堅持跑步,但改以其他比較輕柔也能減低衝擊力的方式來跑。

蟻粉應該也留意到,已步入花甲之年黃永宏經常會表達他對跑步的熱愛。他不只會和新兵一起跑步,也在國防部為軍人推出新的跑步鞋時當代言人,「以身試鞋」跑一跑看看新鞋舒適與否。看來,在接受中醫療法的期間,他應該還是會對跑步的熱忱不減。

除了當國防部新款跑步鞋的「代言人」,黃永宏也曾通過視頻透露自己如何健身。(臉書截圖)