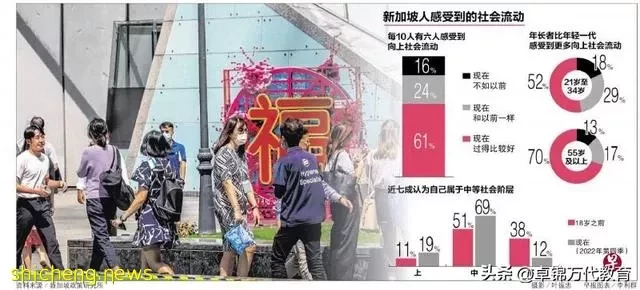

新加坡政策研究所的調查顯示,大多數受訪者認為現在的生活比青少年時期更好,六成人感覺到自己向上提升,較年長受訪者體驗到的社會流動也更為明顯。

研究所1月16日發表《政策研究所新加坡未來工作調查》報告。調查人員去年10月訪問了1010名滿21歲的求職或在職新加坡人,了解他們是否做好準備應對未來工作需求、在工作上的抱負,以及對社會流動性的看法。

主持這項調查的政策研究所高級研究員周瀚毅博士,在「新加坡透視」論壇上發表調查結果。他說,人們已經從政策制定者和經濟學家口中得知,新加坡過去一代人獲得巨大的收入和社會提升,無論是國內生產總值、家庭收入及個人收入中位數都已提高。

這項調查試著從主觀角度了解新加坡人的生活是否變得更好。調查要求受訪者將自己在18歲以前的經濟狀況、教育和職業同去年第四季的實際情況對比,得出個人社會流動的方向。

調查結果顯示,新加坡有61%的人認為自己現在的生活比過去好,認為不如從前的則有16%。按照年齡分析,較為年長的受訪者(55歲及以上)體驗到的向上社會流動較為顯著,有七成的人認為自己過得更好。

對此,周瀚毅解釋,較年長者有更長的時間累積財富,而且他們曾在經濟強勁增長的階段工作。

他也說:「讓人鼓舞的是,自認過去處於社會最低層的受訪者當中,有八成現在感覺自己處於中上層,體現了強勁的向上社會流動。」

意識到本身須再培訓 和實際參與培訓者落差大

另外,有三分之二的受訪者意識到工作即將發生重大變化,四分之三的受訪者認為自己很有可能必須接受再培訓以適應這個變化。然而,積極進修以掌握關鍵新技能者所占比率少於一半,顯示「行」和「知」之間有落差。

新加坡管理大學經濟學院院長雲天德教授在參加討論時強調,教育對於員工應對不斷變化的業務需求起著關鍵作用,受過更高教育的勞動隊伍在面對新局面時,有相對的優勢。「教育幫助員工掌握過去沒接觸過的新科技,隨著更大比例的勞動人口完成大專教育,員工在互相學習的過程中,各自的工作都能做得更好,知識的溢出能保持生產力增長。」

至於雇員接受再培訓應由誰買單,雲天德認為企業為雇員安排培訓後,員工掌握的如果是可以在其他公司用得上的普遍技能,其他僱主因為無須承擔培訓成本,可以開出更高的工資吸引這些員工跳槽,但這樣一來就不會有僱主願意為員工安排培訓。他建議僱主通過「培訓合約」的方式,讓雇員完成培訓後,繼續留在同一家公司服務。

英康保險總裁楊承霑也說,企業應將雇員培訓視為投資策略的一部分,當接受過良好培訓的員工被人挖走,企業也可能從其他地方獲得人才。