對本地中小企業來說,未見消退的冠病疫情就像一場看不見終點的馬拉松,考驗商家們的毅力與韌性,只要能挺住,誰就是贏家。

《轉型助力 堅毅前行》系列訪問了五個商家,它們深耕不同行業,既有從事傳統點心和娘惹糕點製作,也有製造衛浴用品和提供急救訓練服務等。在疫情暴發之前,這些業者早已意識到轉型的重要性,開始轉向自動化生產,並採用數碼行銷等。為了對抗疫情,商家們的轉型決心也比以往更加堅定。

辛楚義(中)大約於10年前答應父親辛英福和母親謝潔雲,接手經營陸林娘惹粿。(林國明攝)

無法預期的冠病疫情來襲,猶如給每個人按下暫停鍵,不論個人、大企業或小商家都得重新思索如何調整步伐才能走出疫情的陰影。

創立於1972年,已有將近半個世紀歷史的陸林娘惹粿(Lek Lim Nonya Cake)即是一個例子。

大約於10年前接過由外公白手起家的生意,辛楚義(41歲)說:「我們去年預測,今年的營業額有望達到100萬元以上。料想不到是,這場疫情打亂了所有計劃。」

每年的農曆新年是生意最忙碌的時候,尤其是天公誕。今年的情況讓辛楚義仿佛感受到了一場風雨欲來的不平靜,「訂單減少還不是最糟糕的,開始有人取消訂單,令我們隱隱覺得大事不妙。」

我國政府宣布實施病毒阻斷措施,辛楚義和團隊商量,如何在疫情最嚴峻時仍能維持營運。考量到企業和商家將安排大部分員工在家上班,人們也會減少外出,避免曝露於疫情風險之下,團隊決定通過新加坡企業發展局(ESG)的餐飲外賣增強配套(Food Delivery Booster Package),在送餐平台foodpanda以及GrabFood上開拓送餐業務。

陸林娘惹粿通過新加坡企業發展局(ESG)的餐飲外賣增強配套(Food Delivery Booster Package),在送餐平台foodpanda以及GrabFood上開拓送餐業務。(林國明攝)

這對辛楚義而言,同樣是預料之外的發展契機。陸林娘惹粿一向是採用企業對企業(B2B)的營運模式,據辛楚義透露,餐會供應商占營運收入大約30%。在疫情期間,尤其是阻斷措施時,這部分的收入幾乎是零。

辛楚義說,陸林娘惹粿還一直維持著經營了數十年的店面,那是父母生活的重心,也聯繫著許多老街坊的情誼。了解到現代人的生活習慣,陸林娘惹粿雖然接受網絡訂單,但整體來說占公司營收的比率不高,而且預定的大部分是企業或學校。

拓展業務一個月 獲得逾萬元營收

拓展送餐業務,等於陸林娘惹粿一改以往大部分專注經營企業對企業的業務,真正跨足企業對消費者(B2C)業務。

陸林娘惹粿第三代老闆辛楚義坦言,轉戰送餐平台生意模式,公司上下確實需要一些時間去適應。(林國明攝)

以訂單規模來說,過去一份最小的訂單最少有30份小吃,如今是三或五片。

辛楚義認為,最大的挑戰是準備時間,「過去我們要求客戶至少在兩天前下單,現在送餐平台只給我們15分鐘。」期間還得應付消費者臨時取消訂單,或者小吃供應不足,團隊必須立刻聯繫消費者解釋以及另作安排。

不論是小吃的包裝或者處理訂單的流程都有異於以往,辛楚義坦言不容易,員工也不得不跟著一起重新學習。

身為老員工,許婉蓉(65歲)在陸林娘惹粿已經工作了30年,除了製作糕點,也負責包裝。許婉蓉受訪時說,從送餐平台傳過來的訂單全是英文,她根本看不懂。

在陸林娘惹粿服務了30年的許婉蓉(65歲),慢慢學習英文接訂單,活到老學到老。(林國明攝)

為了協助許婉蓉適應,辛楚義將不同糕點的中英文名稱列印出來,貼在牆上。許婉蓉說:「我一一比對訂單和牆上的英文字母,慢慢學習。如果時間緊迫,同事們會加入幫忙。」

隨著時間過去,許婉蓉表示她已逐漸適應送餐平台的運作,「我現在比較不會感到害怕。」

拓展送餐業務約莫一個月的時間,陸林娘惹粿從兩個送餐平台取得大約1萬3000元的營收,這是辛楚義始料不及的,「一開始我並沒有抱著太大期待,畢竟這不是我們熟悉的商業模式。」

他印象最深刻的是母親節當天。辛楚義估計,一個上午短短五個小時湧入100份訂單。「我們沒有預料到訂單會暴增,反而像往常一樣準備在星期天只營業半天。」他和團隊驚訝之餘,連忙加班應付。

截至目前,送餐平台占陸林娘惹粿每個月營收接近20%。

紅龜粿是陸林娘惹粿的招牌糕點之一。(林國明攝)

隨著我國逐漸放寬阻斷措施,來自送餐平台的訂單雖有下滑,但更多消費者通過送餐平台認識了陸林娘惹粿,讓辛楚義決定繼續耕耘這部分業務。

他認為,陸林娘惹粿可以在送餐平台上提供更多不同選項。從目前只能單點一種糕點,擴大成結合不同糕點的套餐組合,「我最近還看到煮咖啡的機器人,如果可行,我們也可以設計搭配飲料的套餐,提供更多選擇。」

儘管都是初步想法,辛楚義卻很清楚他和團隊接下來須要加深數碼營銷能力,持續抓住消費者的注意力,並提升消費者對陸林娘惹粿的認識。

辛楚義認為,策略若要有效,他必須清楚過去幾個月願意買單的消費者類型。企發局的零售電子商務增強配套提供數碼營銷和人力資源方面的支援,協助商家制定更有效的數碼策略。

在取得這些數據之前,辛楚義說,他和團隊將事先討論進一步發展數碼營銷所需的資訊,「有了正確的問題,我們才能找出所要的答案。」

「上帝關上一扇門,同時也會為我們打開一扇窗。」

這是一句老生常談的話,用在陸林娘惹粿卻不為過。冠病疫情打亂了原本的計劃,同時為陸林娘惹粿開啟了另一個發展契機。

現年22歲的曹麗明是新加坡理工學院食品科學系四年級的學生。(林國明攝)

增員工搞研發 改良食品口感

當不少受到冠病疫情衝擊的企業紛紛傳出裁員消息,公司不僅未裁退任何員工,還決定成立研發部門,增加招聘。

辛楚義透露,因為疫情影響,大部分擴大生產的計劃都必須擱置,他因而決定將資源用在成立研發部門,近期還招聘了兩名食品科學研究人員。

他有此想法是源自今年上半年到陸林娘惹粿實習的曹麗明。陸林娘惹粿是通過企發局的國際化人才培育計劃(Global Ready Talent Programme,簡稱GRT)招聘實習生。 現年22歲的曹麗明是新加坡理工大學食品科學系四年級的學生。她到陸林娘惹粿實習期間,參與了椰絲糯米糍、粽子以及冷凍筍粿的研發項目。

曹麗明說,她參與最多的是自動化生產椰絲糯米糍的研發,「我主要負責研究改良餡料的口感,將一般偏固態的口感改為比較軟和接近流沙的口感。」

經過兩三個月的努力,她和陸林娘惹粿的團隊已經成功研發出辛楚義想要的成果。目前團隊還在持續改良的是外皮,減少製作期間的破損率。

實習生曹麗明(左)的認真與投入,不僅讓辛楚義決(右)定在她明年4月份畢業以前聘用她,他也有意讓曹麗明帶領公司成立不久的研發部門。(林國明攝)

曹麗明認為,在陸林娘惹粿實習,與她過去曾在跨國公司實習最大的不同是,她有機會了解很多研發之外的生產流程。譬如她參與了公司申請清真認證(Halal)的過程,與食品供應商接洽,獲取申請認證所需的資料,「在這個過程中,我也有機會學習到如何與人溝通的能力。」

曹麗明的認真與投入,不僅讓辛楚義決定在她明年4月份畢業以前聘用她,辛楚義也有意讓曹麗明帶領公司成立不久的研發部門,繼續她在實習期間已經協助陸林娘惹粿展開的研發項目。

辛楚義從曹麗明身上看到的是,藉由專業知識改變傳統行業的潛力,希望將陸林娘惹粿帶往下一個發展階段。

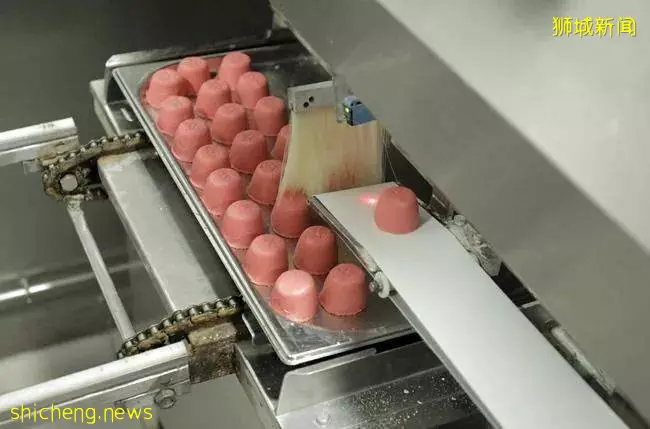

自2011年以來,陸林娘惹粿一共投入大約90萬元,提升生產的自動化流程,大大提高了生產力。(林國明攝)

以機器代勞部分生產 提高產量注重創新

在阻斷措施期間,陸林娘惹粿的生意量大幅下跌,辛楚義於是將資源投放到產品創新。 這不是陸林娘惹粿首次投入研發。辛楚義自10年前接掌以來,不論在生產流程或產品創新方面都花了不少心力。

他回想當年答應父母接手經營陸林娘惹粿,「店裡最先進的一台機器是傳真機,連一台電腦都沒有,客人下單都是靠電話和手寫記錄。所有小吃製作也是手工進行。」

接手之後,辛楚義做的第一件事是買入電腦,將日常營運電腦化。其次,買入機器代勞,他說:「一些重複性的手工製作,若可以使用機器,員工的負擔較輕。」

為了大力發展業務,他大約於三年前在勿洛北5街的Gourmet East Kitchen租下一個逾160平方米的空間,建立中央廚房。

根據辛楚義估算,自2011年以來,陸林娘惹粿一共投入大約90萬元,提升生產的自動化流程。若以一天工作八個小時計算,過去每三名員工每日可以製作2000個筍粿,如今是之前的五倍,即1萬個。

為此,辛楚義在中央廚房建立一個更大的庫存空間。他說,所幸有此空間,送餐平台的訂單若預料之外增加,團隊還有能力應付。

椰絲糯米糍、九層糕和紅龜粿等,是陸林娘惹粿賣得最好的糕點。(林國明攝)

這麼多年來累積的自動化經驗,趁著生產量在疫情期間減少,辛楚義將資源挪用到產品的創新研發上。

他透露,椰絲糯米糍(Ondeh Ondeh)向來是與供應商取貨,而且大部分仍是手工製作。今年5月,辛楚義與團隊決定自行開發,並於大約兩個月後成功達到自動化生產。目前每個月可以生產2萬5000個椰絲糯米糍。

此外,今年的端午節來臨前,陸林娘惹粿接獲餐會供應商詢問,能否為客工宿舍的餐點提供清真認證(Halal)的粽子。辛楚義說,挑戰在於阻斷措施期間人手短缺,如何解決裹粽子的程序是最頭痛的。